乐清神童张环 明代书画艺苑的璀璨流星

|

|

乐清神童张环

明代书画艺苑的璀璨流星

■潘猛补

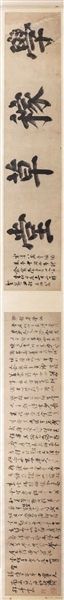

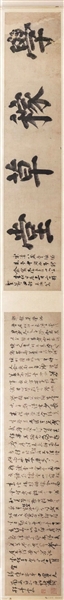

日前,上海博物馆东馆展出了明代草书大家张弼名作《学稼草堂记卷》,其卷首题字者是乐清的一名8岁孩童张环,这一信息瞬间吸引了我的目光。展卷细观,张弼的行草笔走龙蛇,而张环所书“学稼草堂”四字,楷书工整稳健、庄重浑厚,与张弼的行草形成了鲜明而和谐的对比,令人叹为观止。

张弼在题记中云:“乐清八岁童张环来予云间,而予甥俞寰索书此四字。成化甲辰十一月二日拜圣节回记。东海翁。”成化甲辰即成化二十年(1484),其时张环以神童荐举为翰林院秀才,在途经松江时,挥毫写下了这四字,由此一段老少书法大家墨迹交相辉映的佳话便流传下来。如道光间姚楗在卷后题跋赞道:“以翁负一代重望,迺为八岁童作跋尾,奖掖后学,乐取人善,雅量殊不可及。”最末题跋者许威亦云:“署书乃八岁童张环书,东海为之题记,后人亦加珍惜,环亦幸矣夫。”

查阅《光绪乐清县志》卷八《人物·杂艺》所引《书画录》记载:“张环,乐清人。以神童举入翰林,为中书舍人。八岁时,能作径丈大字。”然而,众多文献资料均未明确张环的具体生卒年份。

幸运的是,从《学稼草堂记卷》的相关信息中,得以确定他生于成化十三年(1477)的乐清。这位在乡里以擅长书写“径丈大字”而闻名的天才少年,展现出远超同龄人的笔墨掌控能力,着实令人惊叹。

故对于这四字,过去一直被误为出自张弼之手,张弼六世孙张安茂在顺治三年(1646)的题跋中认为:“此余先高祖东海翁之真迹也,家藏数种不及此题署四字。”居然如此赞美这四字楷书,甚至觉得家藏数种张弼书法都比不上。其后题跋者,多沿袭其说,大加赞叹。如己亥(1839)雷文辉跋云:“东海翁书为有明一代大家,然兹‘学稼草堂’四字楷法,又入蔡君谟之室。”

雷良树紧接其后也说:“学稼草堂四浑璞,似鲁公而秀遒之气内涵,又似蔡文忠笔墨。知先生之于书道不名一家。”十三世孙仁麟夸奖此四字“笔力之遒劲,字体之谨严,直入颜柳之室”。这一误判还被多人认可,从一侧面显见八岁张环之笔力老成。他能够精准把握笔墨的枯润变化以及字间的疏密布局,从其笔下流露出的非凡天赋,预示着其未来在书法领域的无限可能。

这种早慧现象在温州地区并不鲜见。早在宣德年间瑞安的任道逊便以神童身份被举荐入朝;景泰年间温州姜立纲“七岁以能书,命为翰林院秀才”。而张环的入宫之举,或许与姜立纲有着莫大的关联,当时姜立纲正担任中书舍人一职。

在翰林院求学期间,张环除了精研书法技艺外,还勤奋学习绘画,其绘画造诣亦达到极高水准。据明戏曲家张大复在《梅花草堂集》卷十一《笔谈》中提及的张环所绘《蟠桃图》,为我们勾勒出一个更为全面立体的张环形象。全文曰:

“先大王母方以嘉靖改元周甲子,有绘蟠桃图为寿者,曰张环,笔力遒细,有宋元人风概,而世不多传,其品故在妙能间。上有序侍御改亭先生作,大王母弟也,诗于左者曰德兴训导周秋汀,余干令阚时望云,瑞安训导郑子充,右上杭令高归田,樊府教读王真愚,下则佥宪周鹤村,孝廉吴纯甫,皆当时知名士。图藏先九德家。万历癸丑,光甫弟归。予自先君殁,不幸废视,家藏殆尽,得此如还珠返璧,悲喜不胜,亟付装潢家,表而新之。久雨初晴,将命桐曝书,尽复纪其事。屈指春秋,盖九十四年于兹矣。万历甲寅四月初五日。”

该画作创作于嘉靖改元年(1522),张环时年46岁,画蟠桃图用以祝寿。历经94年光阴流转,到了万历年间,这幅作品依然被文人雅士家族视若珍宝而重新装裱,众人更是发出了“如还珠返璧”般的由衷感慨。观其画作,笔力遒劲细腻,深得宋元文人画的审美精髓与风格气韵。尤为值得一提的是,画作周围汇聚了瑞安训导郑子充等十余位名士的题跋,从侧面印证了张环在当时艺术界的广泛影响力与崇高声誉。

张环的生平际遇宛如一面镜子,折射出明代神童文化的独特风貌。在那个高度重视早慧现象的传统社会里,书画奇才往往能够获得超乎常人的发展契机。尽管乐清神童张环未能在书画史上成为一代宗师级人物,但他在《学稼草堂》《蟠桃图》上留存的艺术灵光,以及有关“径丈大字”的传奇佳话,依旧如同璀璨星辰,为明代艺术史增添了一抹别样的绚丽色彩。