背驼似弓步不停 银发如霜志未休

——记母亲的笑脸

|

背驼似弓步不停 银发如霜志未休

——记母亲的笑脸

■向暖

母亲的笑脸,如同冬日里的暖阳、暗夜中的灯火,总能无声地浸润我们的心灵,带来深远而多元的力量。每个人一生,母亲对自己的影响总是巨大的,因为母亲是孩子最早的启蒙老师,她的一言一行,一举一动影响孩子思想观念的形成和成长。

借着“五一”劳动节休假期间,我和爱人带着年过古稀的父母双亲来到永嘉楠溪江畔游玩,当我们跟着父母亲后边漫步在溪滩边时,非常愉悦的心情在他们笑脸上可以感觉出来。走累了,坐在旁边凉亭里歇息,母亲开始唠起了家常,不由自主地笑着给我们讲起了她的人生经历。

母亲的笑脸,不过是一层薄薄的壳,里面包裹着的是经年累月的悲伤,而形成情感记忆的“家族印记”。母亲出生在山弄里的一个小村庄,年少时,外祖父病逝,家里的顶梁柱轰然倒塌,使她的童年像缺了一角的月亮,总在圆满时隐隐透着遗憾。她说那时候最怕过年,邻居家飘来的炖肉香里,总夹杂着催债的敲门声。

作为家中的长女,她成为了家庭中的“主力军”,与外婆和大舅一起肩负起支撑家庭五口人生活的重担,夏天顶着烈日的炎热,冬天冒着寒冷冰霜,白天上山捡柴,下地耕种,还要放牛,与土地签下了一生的契。夜里借月亮一丝光线绣起花边,赚点零用钱养家糊口。身上的衣裳不知道打了多少补丁,从此再也没有念书的机会,过着极其贫寒的生活……。

母亲的笑脸,轻轻掩盖她的诸多不容易。在与母亲交谈到她的少年时,虽然提起这些苦涩,她还是面带笑容地讲着,仿佛把那些年吃过的苦,挨过的饿,都化作了她眉眼间的微笑。她现在这把年纪了还是背驼似弓步不停,或许是在弥补她未曾得到的那些痛并快乐的幸福。她总是说:“现在的生活真好!要什么,有什么。如今自己还做上了曾祖母!”我们在亭子里聊了很长时间,在与母亲的聊天当中,不难听出她在那个年代的小女孩心里,一遍遍安慰着当年那个手足无措的自己。如今的她在我们儿孙辈面前展露笑容,一方面展现了她在逆境中的坚韧不拔的涵养,另一方面蕴含着“我们可以度过”的隐喻。我忽然懂得,有些伤痛不会消失,但可以长成另一种力量——像被雷劈过的树,伤疤处会流出最甜的树脂。

母亲的笑脸,原来是最深的脆弱。母亲对我说:“想想过去的生活,眼泪都往肚子里咽。”她20岁与我父亲结婚,当时因为我爷爷去世的早,八口人的家庭全靠奶奶抚养长大。结婚时,家里穷得连像样的喜酒都摆不起,特别是刚分家,煮饭没有锅盖,要么到隔壁小叔婆家借用一下,要么用草帽当锅盖。住在非常简陋的旧木瓦房,下雨天要用脚盂桶接漏,叮叮咚咚的雨声,倒像是给她的新婚日子敲着特别的更鼓。母亲婚后平时的生活非常俭朴,除了孝敬我奶奶外,还当好贤内助,下地忙耕种,灯下绣花边,砍柴养猪等家务加农活。在她的辛勤付出之下,家庭生活慢慢好起来,像春雨润物,悄无声息,逐步配起了桌椅、衣柜等生活用品。

母亲的笑脸,是将岁月碾磨成细碎的粉末,撒在了我们成长的路上。后来有了我兄弟俩,我是老二,哥比我大近两岁。我总觉得自己最受母亲疼爱。记得我读小学时,学校安排去“乌牛纂”春游,母亲将家里仅剩的半碗猪油和一陶瓷碗糯米粉,用猪油炸了一碗油炸丸,她自己舍不得尝一口,让我带在路上吃。那一个一个金黄色指头大小的油炸丸,在饭盒子里升腾着热气,温暖了我近五十年时光。

母亲的勤劳像老屋墙上的爬山虎,无声无息,却又无处不在。她头发白了,背也驼了,已过古稀之年,本应安享晚年了,却银发如霜志不休,她还在村里经营着小餐馆。上世纪80年代初,我父亲借着改革开放这股东风放弃了手中排灌站工作,提起了公文包去外地跑供销,经过几年的拼搏,积累了一定的积蓄,在我们村里盖起了两间小楼房,为我母亲经营这个农村小餐馆提供了硬件保障,从开始的全天候到现在的卖早点,同村的发小都让我劝劝母亲该退休了,但是全部被好言拒绝:“趁我现在还干得动,再发挥一下余热”。

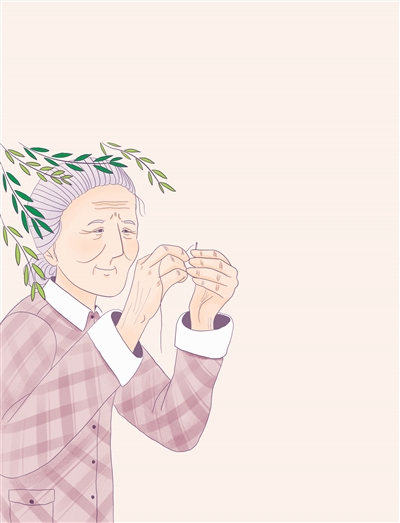

凌晨四点的厨房,总会飘出熟悉的包子香。母亲踮着脚掀开锅盖,氤氲热气漫过她鬓角的白发,在昏黄的灯光下,把她弓着的身子和炒面的影子投在墙壁上,像一幅中国风人物画。紧接着切菜、炒粉干、蒸糯米饭、煮茶叶蛋、包粽子——这是她每天早晨独有的仪式感。灶堂闻得碗瓢声,巧手慈心换几羹。这么多年经营下来,从来没踏过学堂门槛的她,还学会了用普通话跟顾客沟通。经常有食客夸她包子捏的褶子漂亮,粽子这么香,她总笑着说:“既是被生活掐出来的纹路,也是在忙碌中寻找到了乐趣。”

古人云:“遮雨挡风多少苦,春蚕从未怨平生。”母亲的爱藏在清晨的粽子香里,藏在永远干净整洁的家里,藏在她为我遮风挡雨的每一个瞬间。她一天忙到晚,用勤劳的双手,为我塑造了一个正直、勤劳、善良、乐观的家慈形象,同时为我编织了一个温暖的港湾,让我无论走多远,都能找到回家的路。