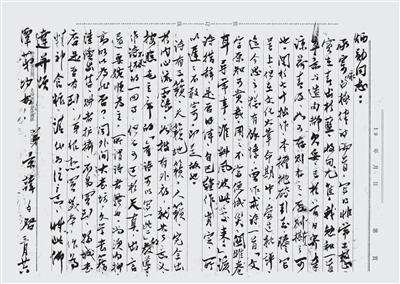

胡景韩致张炳勋书

缄书一札心亦开■张炳勋

一九七二年三月,笔者访谒名医李阆侯,其出示内弟胡景韩《七十感吟》八章,吐属渊雅,乃未迳寄敝处,何失宠耶?爰长天飞去雁字,一索佳制,不负所望,尊翰入手,今录于后:

炳勋同志:

承寄咏白桃律诗两首,写得非常工整,实在青出于蓝,收句尤佳。我勉和一首,立意与造句都欠妥,已于前日寄奉,谅荷青及,如可存则存之,否则撕之可也。

关于七十拙作,本拟抛砖引玉,誊写呈上。但在“文化大革命”期中,受过批评,迄今思之,犹有余悸,曾作戒诗一首:“文字原知可贵哉,用之不当便成灾。关睢卷耳寻常事,谁料风波此处来。”该诗措辞,是否得体,自己难作肯定,所以迟迟不敢寄,即是故也。

诗有三籁,天籁、地籁、人籁,完全出于内心流露,如披有外衣,就失了意义。按照毛主席的“旧诗可以写一些”的教导,作诗不是坏的一回事,但不可过于天真,出言还要婉顺为主,所谓诗者骚也,尚须内抑,高明以为然否?闻外间大书坊,文学书籍陆续出售,购者拥挤,不易买到,县城书店是否有到,弟很想买几本,作为精神食粮,请代为注意。草此布达,并颂

潭第均安

弟 景韩手启

三月廿六

时政海既波,文网日密,以致万马齐喑,一片沉寂,而胡氏息影杏庄,偏耽吟事,一抒胸臆,固“百年结习未全忘”也。然如惊弓之鸟,犹有余悸。盖前胡氏大宗修谱礼成,由其撰一祭文宣读,讵料“文革”肆虐,将此上纲上线,指为“复辟倒算”,拍其头像及绘制修谱告成场景,作为典型反面教材,在乐清等地公开展览。尤甚者停发胡氏每月十九元五角退休金,七十衰翁,陷此困境,茫茫四顾,更谁援手?不甘沉寂,付之吟讴,束诸抽屉,秘不示人。诗胆渐大,仅寄至亲,人谓此诗温厚和平,遂分贻诸吟朋矣。

此名《七十感吟》,系一组诗。分写生岁、写时事、写风景、写春耕、写村居、写生活、回忆迎姐妹、回忆别姐妹,共计八律,录后四首:

写村居

七星河绕杏花村,村树扶疏绿映门。

四野稻香留晚步,一樯帆影送朝暾。

北枝苍劲南枝秀,秋日澄鲜冬日温。

久住便成安乐地,何须世外觅桃源。

写生活

箬帽芒鞋披短裘,微风细雨钓苹洲。

清烹雪菜鱼双尾,新煮黄粱粥一瓯。

柳絮池塘春寂寂,杏花庭院晚悠悠。

老来未了灯窗味,时有书声绕小楼。

回忆迎姐妹

昨岁今朝天气新,枝头红杏迎归人。

乍逢偏下衰年泪,久别徒伤去日春。

随分杯盘供笑语,频添灯火话风尘。

比邻闻讯争相看,握手言欢意倍亲。

回忆别姐妹

骨肉相逢语未休,临岐脉脉黯生愁。

燕云越水三千里,黄卷青灯八十秋。

杨柳江南同惜别,杏花时节忆勾留。

人生聚散原无定,况复三人两白头。

非唯一写风光,笔调轻清,尤笃手足,情溢笔底。乃姐芝兰,系李阆侯之室,长斋礼佛,年届耄耋,致有“黄卷青灯八十秋”之句。妹名尚清,羁寓燕赵之地,对以“燕云越水三千里”,洵写实也。何来小人妄加雌黄,竟在“送朝暾”大作文章,谓此指早晨的太阳,借喻伟大领袖,只可言“升”或“迎”,怎能加上“送”?幸有人据理力驳,谓不能断章取义,此指渔家生涯,迎送朝暾合于常理,焉可东猜西揣?再顾胡氏循规蹈矩,淡泊寡营,与世无竞,终未掀起轩然大波。有至交踵和,承示录稿,俱隐其名,足见文字之忌也。

此札开首云及咏白桃两律,缘于程雪原唱。程雪本名维宣(1915-1988),取“程雪”两字之半,别署禾雨,一字剑影,又号北雁,乃祖自永嘉移居乐成。其毕生教育,生性孤峭,一度厄蹇,被遣劳动教养,后归里索居,家无长物,安之若素。仍嗜诗若命,坐呻行吟,肆志于山颠水涯,擅纪游诗,纵横变化,以神韵胜。后终雪清,重登讲坛,柳川诸子奉其为师,大力诱掖,斐然可观。其及身刊有《程雪诗草》,奈已缠绵病榻矣。是作系咏折枝白桃花,录后:

瓣如雪颊枝如玉,竞艳春光此独清。

明朗似能甘淡泊,浪漫直欲比坚贞。

抱丛须蕊添姿丽,白热粉光更透情。

子夜轻寒瓶水浅,但愁花睡太心倾。

笔者次韵学步,胡氏来示竟评青出于蓝,何敢有此谬赞,愧不克当。今拾而存之,藉供同好一哂:

浓妆不爱爱轻抹,玉骨亭亭韵味清。

自古红颜比命薄,更谁青眼喻心贞。

迎风倍护三分艳,入夜更添一段情。

知是怜才甘瓶隐,名花雅士两相倾。

胡氏亦有玉和,风韵高迈,录后共赏:

惆怅东栏一株雪,人生几度照眉清。

梨花柳絮俱飞白,翠竹苍松共比贞。

玉树最宜留月影,冰盘原不堕尘情。

莫嫌涓涓瓶中浅,自有源头活水倾。

书简末段涉及诗论,欣欣然鸣其天籁,自适其适。且由来诗教温柔,如札中云“出语还要婉顺为主”,莫作悲愤语,亦避牢骚语、忌讳语,处此荒唐岁月,当服膺此说。至觅购书籍,正值“书荒”,凭票供应,奈笔者位卑言轻,有负长者所托,唯耿耿于怀耳。

发信人胡氏,单名非(1903-1993),景韩其字,后以字行。毕业于大夏大学文科,入交通部,司部长笔札,终苦于文字应酬,旋进国民党中央党部,由干事、总干事擢至诠叙科科长,位高气愈降,乡人乐与之近。欲任其为贵州省党部主任委员,却以不善辞令、短于国语及衣衫褴褛、有碍观瞻等理由力辞,依旧党部画押签到,绝不以势夤缘,特立独行,弥可惊服。

及国体更新,其归里在自家开设鼎和酱园从业,后系虹桥酿造厂私方人员退休。娴诗遣闲。至衰鬓皤皤,犹孜孜焉以诵芬述德为怀,关乎乡邦文献,俱属耳目闻见,载笔缀为史料,钩沉阐幽,足征信焉。其迭应吾乐政协文史委员会之邀,欣然赴会。奈因面部不适有碍发言,却总携稿件,求真存实,藉备考览。

胡氏仁厚恺悌,诱掖后进。自愧弩钝,偏荷濡嘘,缅怀往事,历历如昨。曾贻书云:“品石兄在台逝世,深为痛悼。少年同学,又弱一个,现在健存者寥若晨星。小兄行年八十有八,瓜熟蒂落,为期不远。老弟风华正茂,少我一半,如小兄死去,不知与谁通讯?当年白居易与元微之交,元先去世,后与刘禹锡友,吾们敢望前贤,偶然想起提到耳。”继于戊辰腊年廿四手示云:“刻奉来书,如获至宝,令人遐思。小兄平生同学、同寅、朋友,屈指健存者寥若星。岁暮天寒,呵冻草函亦无必要,兼之惜墨者有之,颐养者有之,所以互相通信突然减少。经常与我信札往来,只有贤弟一人而已。可是我九十侵寻,来日无多……”悲乎悲乎!不幸而被言中,其竟奄然物化,重抚遗札泫然欲涕,于今通问月必数封复谁?不禁咨嗟太息!幸其诗文墨宝,未使湮晦,一刊再刊,沾溉多士,其贤后昆孝思不匮,实堪嘉也。