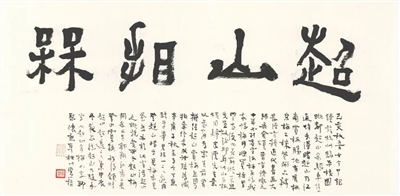

超山看梅 东君

书法-想法-说法■东君

我喜欢古人的字,也喜欢现代书法。看过一些现代书家用毛笔抄写的现代诗,他们讲究的不单是书法,还有想法:从结字来看,那些字姿态各异,时而放松,时而收紧,时而恣肆,时而内敛;从布局来看,通篇近于绘画,有些字可以是淡墨写的,有些字可以是浓墨写的,远远看去,如同一群飞鸟,一些鸟蓬蓬然飞远,一些鸟则蘧蘧然飞近。很显然,这是一种现代水墨语言,有人以为狂怪,以为悖离传统背叛师门,以为恶搞炫技找抽。可我以为,字中有异态,正如小说中有异质,这不是硬拗出来的,而是藉由个人才能与心性在创造过程中不经意流露出来的。

很多书家写字的时候,字的肩膀是不敢稍有懈怠地端着的,就仿佛一个人扛着肩膀走路。殊不知,有时候肩膀向一边松一下,神采反倒显露出来。我们都知道,书家写字很重骨架,骨架不能疲塌,但有时候,某一笔突然在吃紧处松一下,非书家的逸趣就来了。《石门铭》就有这种味道。我曾见过一位乡村教师的账本,字如寒冬腊月里冻僵的苍蝇,紧贴着墙角,不敢开张,但看起来居然也很有意思。他的审慎、他的脾气,全在这些字里面了。

好的书法,也能让人觉出笔墨间有一套自己的说法。这些话是质朴的,随意的,有时也带一点棱角的。这些话,都是书写者自己要说(别人也无法代替他说)的话。在静夜,读着这样的字,我们会有一种与之对话的感觉。这时候,我们可以忽略文字本身的内容,单是看看字,也能看出另一层意思。那些字,错落地排布着,个个都是有生气的,让人想到中国乡村的集市:那些人有蹲着的、坐着的、有叉手立着的、有背着手晃荡的、有攘臂而争的、有跌踬的、有骑马的、有挑担的、有并肩而行的,有让出道来的;叫卖声、喧嚷声、杂谈声、歌吹声、哭笑声是交织在一起的。

相比碑帖,我平常更喜欢看作家的手稿、信札。有些作家的字单独拎出来不怎么好看,但放在整篇手稿里又是好看的。这就好比有些花长在枝头好看,摘下来就不好看了。杂花生树,天然之姿,它的美,是跟整棵树连在一起的。换句话说,如果孤立地看几个字,作家的字往往是经不起推敲的,用书法家的眼光去端详,会看出这样或那样的问题来。不过,喜欢一个作家的字,也许连败笔都是喜欢的。鲁迅与郁达夫的字若是单独拎出来,与同时代的书法大家相比较,确有不逮之处。但我们若是将他们的字放回到他们的文章里,浸润在他们的思想里,那些字就立马放光了。汪曾祺的字放在画里的时候最是好看,就像他的散文笔法放在小说中的时候最见气韵。

我曾琢磨过这样一个问题:为什么毛笔书法适合抄写一些古典诗词?这大概是因为今天的书法依旧无法脱离古人的笔法、笔意,因此,抄写古人的诗文似乎更趁手。现在还有不少书家会写旧体诗,他们写这类诗也是不脱古法、古意,有点像追摹古人的书法,呈现的依旧是一个“单一的复制世界”。我通常在雅集场合看到有些书家以过熟的笔意写过熟的诗句,往往少了回味的余地。当然,我也看到有些书家能把我们耳熟能详的诗抄出一种别样的风致,这就是笔墨功夫。诗好,字好,是真的好。

在今天,毛笔字已经不是我们的主要书写工具,它已经作为一门独立的艺术,但这并不意味着毛笔就可以束之高阁,相反,毛笔书法还是可以跟现代文化融合,乃至调和。日本在二十世纪就曾提出一种“调和体”的说法,用毛笔写现代诗在当时也蔚然成风。

一个真正的书写者,是懂得笔墨当随时代的。现在也有很多中国书家用毛笔抄写现代诗,在形式上与传统书风隐然存异,没有二王一脉的熟极而流,而是从古碑中来,又加了些个人的癖性,任心所至,也不怕过火。因此,这样的笔墨语言是书写者自己的,不是别人的;是今人的,不是古人的。

事实上,重要的不是你是抄写古诗还是现代诗,而是通过笔墨语言把文学语言的意味传递出来。我相信,一首诗被不同的人用不同的书体抄录一遍之后就会有不同的意味。