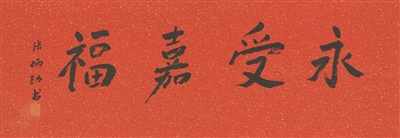

永受嘉福 张炳勋

替古人写字的人■东君

多年前,我逛书店时常常能遇见洪禹平、王思雨、张炳勋三先生。以年纪论,洪先生与王先生要比张先生大十五六岁。但在我的印象中,他们好像是同一辈人。洪先生与王先生早年都读过西洋文学和美术,跟他们聊天时,感觉他们年纪虽大,思想却是趋新的。而张先生一辈子都沉浸在古诗文里面,思想虽然是“旧”的,但我们仍然觉着他“旧”得可爱。我跟他们有过交往,也曾读过他们的零星文章。洪先生有一肚子学问,文笔也清简,说起话来言语却常常是夹缠不清,须是侧耳倾听,才能明白其意。王先生呢?声音低沉,言语不多,句句都很平实。二先生走后,我逛书店时还能时常见到张先生。有一回,我们几位后辈聊起了王先生的掌故,说王先生有洁癖,每回逛书店总是带上酒精和棉花,翻完书后就要把双手擦拭干净。不,坐在一旁的张先生更正说,他的口袋里装的是来苏尔,不是酒精。由此可见,张先生对王先生是很了解的。

张先生是一位清醒的守旧者。他知道的旧闻比新闻多,他认识的古人比今人多。不过,他对新诗、新小说、新学、新文化从来没有流露出反感之色。他让新的自顾去新,他只做自己的旧——在旧学里发现新知,也能自得其乐。我们圈子里的人大多称他为“张夫子”,这里面不无几分敬重的意思。

张夫子生活在一个自成一体且能自足的小世界里,他与外界保持一种“隔”的状态并非出于刻意。这种“隔”主要表现在说话与行文两端。张夫子平日里与人说话,一直是用地道的乐清方言,即便有外地人在场,他也没有改用普通话。如果谈到一些文史话题,从他嘴里出来的就是四字或七字构成的文言短句,加上声音低微,很多本地人也未必能听懂。张夫子非但满口文言,平常写的也是一手文言。我早年当记者时,曾采访过他。从他的文章里我读到“謦欬”这个词,明白意思,却不会读,后来随手写到新闻里,被编辑部主任毫不客气地删掉,他说,謦欬的原意就是咳嗽,而咳嗽如果在这里引申为谈笑,你直接写成谈笑不是更明白易懂?我一时间无言以对,也无法解释謦欬为何与咳嗽同义,又为何引申为谈笑,这些冷僻的知识也许是可以请教张夫子的。这年头,能读(或是有耐心读)文言文的人恐怕不多,能写一手文言文的,更是罕见。满口方言加满纸文言文,使得张夫子与外界有了双重隔绝,可他一点儿都不着急,对他来说,既然不能与时俱进,那就不妨与古为徒吧。

有一回,我很贸然地问张夫子是什么星座。张夫子愣了半晌,讷讷地答道,啊啊,我从来没有打听过自己是什么星座。可我疑心他是天秤座。为什么这么说?因为我听说天秤座的人喜欢写对称的句子,而且能比常人写得更好。张夫子善作对联,有人请他做嵌名联,他很快能凑成一对。名词对名词,动词对动词,中规中矩,不着痕迹。汉学家宇文所安谈起唐诗中的格律诗时就曾涉及对偶理论。认为对偶跟中国人喜好平衡与对称有关,而且与中国哲学思想有关,即:一切事物只能在与另一种事物的联系中得到解释,它们在同一时刻既是不同的,又是相应的。宇文所安援例说明之后,又作了进一步阐发,认为“对偶变得越复杂,就越需要读者来完成省略的部分,解释隐蔽的联系”。尽管如此,我对今人写对偶句子,虽说不反感,但也不赞一辞。我早年即持这样一种偏激的看法:今人写那种程式化的对偶诗句从表面来看是逞才使气,从本质来看是一种创造力萎缩的表现。我还在一篇文章中引用了笛卡尔在《思想录》中说过的一段不无挖苦的话:“凡是雕琢字句讲究对仗的人,就像是开假窗户讲求对称的人一样;他们的准则并不是要正确讲述,而是要做出正确的姿态。”我写过几首类似绝句的旧体诗,也尝试写过一首律诗。律诗中的三、四句与五六句是要对仗的。说实话,以我的旧学底子,做出来的律诗自然是不成样子的。何况,我骨子里也的确不太喜欢律诗,更不喜欢那种对偶句式。有一回我跟张夫子说出了这层意思,他只是微微一笑,没有回答。我后来读到张夫子几首有感而发的律诗,不免要为自己早先贸然说出的话脸红。我以为,张夫子无论做文言文,还是做旧体诗或对联,都有一个特点:那就是不作。不作就是好的。

张夫子还是本城唯一一位至今还用毛笔作为日常书写工具的读书人。看他写字,我有这样一种感觉:他是替古人写字,或是古人借他的手写字。他写的大多是蝇头小楷,即便写对联,字型也只是比平常略大一些。有一回,我在寺庙门口看到张夫子撰写的对联,每个字都有碗口那么大,很是诧异,后来听说,这是在电脑里把小字放大的结果。年近八旬时,张夫子受桃园书店老板阿才的请托,硬着头皮,写了几个杯口那么大的字。写完之后,他还有点不敢相信,自己居然也能写大字。书论家曾把行书分为“唐楷前行书”与“唐楷后行书”。张夫子的字似乎未受唐楷的影响,也看不出唐楷的气味,仔细辨认,倒是有点像写经体。他的字,也没有通常所见的钢笔书法的习气。如果我们把今人的书法分为“钢笔书法前的书法”与“钢笔书法后的书法”,那么,张夫子的字应该算是“钢笔书法前的书法”。

张夫子除了坚持写日记,还一如既往地给熟识或不太熟识的朋友写信。他平日里多用毛笔写文章,写信也不例外。信是写在花笺或方格稿纸上,长行细字,清清爽爽。他写完了几封信,通常堆放在一边,积少成多,就一并邮寄。有一回,他拎着一只装了一大沓信的袋子去往邮局,途中不小心滑倒,信封从袋子里掉出来,散落一地。有人从旁扶起他的时候,看见地上的信,十分惊讶,临走时忍不住抛下一句:这年头怎么还有人写信呀?夫子听了,也重复了一句:这年头怎么还有人写信呀?是自问,也是自嘲。在网络时代,不知道微信聊天、伊妹儿通信算不算鱼雁往返。反正鱼游得很快,雁也飞得很急,终究没有像手札那样古风可怀。在我们这一代人中,我很少见到有谁写信了,即便有,也很少见到有人用毛笔书写了。三禾读书会曾为张夫子操办过一个怀馨阁名家来札展,我见到别人写给他的七十封手札,料知他写的信要远远超过此数。没错,手札会渐行渐远,但不会就此断绝。正如电灯可以代替蜡烛,打火机可以代替火柴,但蜡烛和火柴不会就此消失。

张夫子其人与其文几乎是一体的。他走路纡徐,文章也是娓娓道来;言语温和,行文也是一派散淡。一脉古风、一颗诚笃之心、一种失传的礼仪,都浸染在他的文字里面。因此,我即便看到他诗文中有那么多对仗、那么多套路,但读来仍旧是那么亲切。