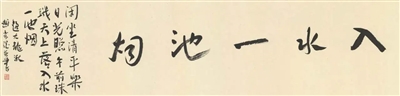

题大龙湫句 赵乐强

老赵其人■东君

曾听老赵说过,他“退下来”后要做两件事:一是坐读,一是走读,行坐之间,让自己轻松地“放下”。也许他“放下”的时候,恰恰是他“挈起”的时候;他“挈起”的时候,恰恰是他“放下”的时候。老赵为官多年,政声甚好,但为政心闲(“事忙心闲”是他的座右铭),能读点书,写点东西,为读书人做点事,这在官场人物中算是少见,因此被乐清人称为“文化界的老朋友”,而老赵则说自己仅仅是附庸风雅而已。我曾跟他开玩笑说,鄙人因为善于“说谎”而变成小说家,你呢?因为“附庸风雅”而变成真风雅、真名士。十多年前,老赵牵头组建了三禾文化俱乐部,“真风雅”就是从那个时节开始的。他把“口袋里有钱的人”和“肚子里有墨水的人”拉到一起,说“牡丹花和梅花是可以画到同一幅画里的”。这一点,他是果真做到了。老赵在本质上就是一个文人,与老赵相交的文人也不会觉着自己是在巴结什么权贵,即便如此,他们还是要跟一位身份特殊的人保持一种亦近亦远的距离——他们有空写点小诗,无事不见大人,即所谓“游大人之门,谄固可耻,傲亦非分,总不如萧然自远”——而老赵跟他们打交道时也知道怎样拿捏分寸。朋友出书,老赵若能在经济上帮点忙,总会不吝出手。他的办公室里常常摆放几摞朋友出的书。新书放外头,旧书放里头,客人来访,若是喜欢,可以随手拿一册,就仿佛到菜场买菜,可以顺带拿几根葱。

老赵诗不泥古,文章厚今。乐清文人出书,有不少是请老赵作的序,所以,“赵序”是出了名的。老赵在序中论人,每有精到之处。比如他写画家胡铁铮,说他声如铜钟,日饮斗酒,宁可居无竹,不可食无肉(胡尤好猪蹄)。寥寥几笔,就把画家的风神写了出来。他写书法家半溪:“于烟,他喜欢抽的是牡丹,于画,他喜欢的是梅花;于茶,他喜欢平和冲淡的,于字,他喜欢的却是奇崛雄放的那一类。”若是没有与这些人有深交,恐怕也难写出他们可爱的癖好来。老赵父亲去世,很多文人朋友都送去了挽联,老赵一一敬录,印成一册,名为《不易园纪念集》,是纪念老爸的。他在序中写道:“(父亲)去世当日凌晨,月光淡白如水,地面霜清。”这又是一种别样的情怀了。

老赵写序,不是好为人序,而是为了让朋友们开心;正如他喝酒,不是贪杯,而是为了让朋友们尽兴。我总觉得,他身上有一种传统文人的豪情与逸兴,跟他在一起的朋友都能感受到这一点。老赵常说这样一句话:酒肉朋友不行,朋友没有酒肉也不行。有点酒,他的谈兴就来了,把酒杯置于体制外、物外,人就有了放松、放空的状态,说起话来,也便可以天南地北,任意东西。那时候的老赵是真实的老赵,也是可爱的老赵。

老赵酒后必写字,仿佛写字有醒酒的功效。若是带着七分醉三分醒,他常常会俯身案前,两肘支着,挥笔时,略有些不胜酒力;若是半醉半醒,字也极难立得起来;若是酒醒了六分,写的字则是诸体皆有,八大有之,寐叟有之,邓文元有之,于右任有之,周昌谷有之;及至酒醒七分,如睡狮猛醒,遂做全力搏兔之状,此时肘已离毡,笔随意转,心手双畅,往往会有神来之笔。

清醒的时候,老赵就懒得提笔了。如果有人求字,他会跑到书法家朋友陈明之或徐云峰那里,借他们的笔墨纸砚写上几个字。他对纸笔不太讲究,拿来就写。在陌生的地方,他似乎能找到一种熟悉的氛围。笔是别人的,墨是别人的,但句子是自己的,字也是自己的。他的一些好字正是在熟悉与陌生、无聊与有趣之间催生出来。

听朋友说过老赵的一些逸事,觉得可以记下一笔。说是有个地方醵资在山上造了几座亭台楼阁,峻工后,村官请老赵去参观,并索要几个墨宝。老赵看了看四周,问:四周的树呢?支书答:砍了;又问:原来清代那块石碑呢?村长答:可能砌到墙里去了。老赵没作声,回来后闷闷不乐地对身边的同行者说,某某二公,狗屁不通,这字也就不题了。又,老赵禁毒,一个月内关了三千多吸毒的。他母亲打来电话质问:你疯了,怎么关这么多人?老赵笑道:你拜菩萨做菩萨,我就惩恶做金刚吧。老赵作金刚怒目时,法令纹尤深。这是我亲眼见过的。

然而,老赵谈起阿区伯、忠余伯等老乡,多半是深情有加。说老队长忠余伯,质朴如泥,手头有一方木制大印,长方形,装满白灰,往谷堆上一盖一个“丰”字,盖了印的谷堆谁也不敢擅自启封,这印也就被忠余伯称为“黄金印”。我听了,也举一例,在我们隔壁村的畜牧场里,有个很威风的过磅员,每回给出栏的猪称重之后,便陡地一声喝道:推出去,斩了!老赵当过多年的政法书记,恐怕也没他这么威风过吧。

老赵,名乐强,柳市湖横人氏,常自署“官山木工”。为什么自称“木工”?他说,写诗作文跟做木工活无异,把料裁好,用到该用的地方,榫卯结合,求的是恰到好处。所谓“官山”,就是他老家后面那座山,亦名马鞭山。老赵曾手指暮色中恢宏如铜的山脊说,那里,一鞭势成。