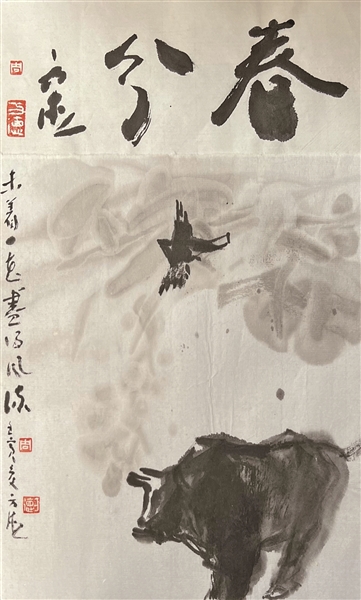

■周方德/绘 王常权/文

■周方德/绘 王常权/文春分节气到了,春分时节一般出现在农历二月,这二月又被称为“仲春之月”。仲春的郊外,一片大好风光。对民众而言,春分来临表示春天已经走过了一半,过去的一半,也许没有珍惜,这剩下的一半,可不能浪费了。

东塔公园的小河边上,掩映着垂柳;西岑公园的小径上,落英缤纷;鸟飞回来了,给乐清湾带来了生机;鱼儿嬉戏时,清和公园知道春天回来了。赏花、踏青,去做一切想做的事情,让这个春天,留下你欢乐的踪迹。万物生长不负春光,把酒言欢不负暖意。

(一)

春分虽为二十四节气之一,但就春分、秋分这两个节气来看,春分是最早的二分之一。同时春分又是四时之一,所谓的四时就是由春秋二分再划出夏至和冬至,即成春夏秋冬四季。春夏秋冬这四时又分出立春、立夏、立秋、立冬,八节就来了。如果把一个太阳回归年看成是太极,那就是太极生两仪(二分),两仪生四象(即四时四季),四象生八卦(即八节)。

春分日是春季九十天的中分点,南北半球昼夜相等。春分,先民又称为“日中”“日夜分”“仲春之月”。《月令七十二候集解》:“二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分。秋同义。”“分者,黄赤相交之点,太阳行至此,乃昼夜平分。”所以,春分的意义,一是指一天时间白天黑夜平分,各为十二小时;二是古时以立春至立夏为春季,春分正当春季三个月之中,平分了春季。

清人顾贞观写有《柳梢青·花朝春分》:

乍展芭蕉。欲眠杨柳,微谢樱桃。谁把春光,平分一半,最惜今朝。

花前倍觉无聊。任冷落、珠钿翠翘。趁取春光,还留一半,莫负今朝。

这是最清丽的春分词。春天走了一半,时光暗暗流走,带着丝丝哀愁。芭蕉刚刚展开,在微风中,杨柳像要睡着似的,樱桃花稍有凋谢,是谁把春天分走了一半呢?趁着这春光还剩一半,莫要辜负了我的青春年华。

高中时上地理课,课本里讲每年的3月21日前后是春分,9月23日前后是秋分;每年的夏至日是6月22日,冬至日是12月22日。我把课本上的知识奉为圣旨,记住了就深信不疑,以致后来出了不少差错。从天文学的角度看,因为太阳公转和地球自转,这个二分而至也有前后一天的余地,而不是课本里所说那个铁定的日子。

在哲人的观念里,任何一种事物还原到极点,都能还原到时间、空间这一形式上来。是以中国人将“春秋”这一时序当作时空,当作历史,当作审判,“万物聚散都在春秋当中”。孔子开创的写史传统则称为“春秋笔法”,即人间行迹得与春秋这一时空大道相联,违背者则被称为不道、无道之人,时空自有新的演进形式使大道归来,或替天行道。德国启蒙思想家康德则认为,时空是“先天直觉形式”。因此,我们一般谈论的观念、现象都可还原到时空上去,而时空能够相互说明。

现在看来,传统的习俗正渐行渐远走向式微,只是依靠一些民间社团作为活动得以保留推广。这也是无可奈何的事,社会生产和活动的发展,大众生活方式的变化,慢慢的,熟悉的生活都会变成回忆,要不二十四节气也不会成为“非遗”。

但文化基因的传承不会因为社会活动和生活方式的转变而轻易嬗变,春分的内涵和气质是一直在的。人类对春分、春天的感念一言难尽,朱自清曾经写出了少年或“少年中国”的春怀:“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”

春分前后,辽阔的大地上,岸柳青青,莺飞草长,小麦拔节,油菜花香,桃红李白迎春黄。王安石有名诗《泊船瓜洲》:

“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

春分之后,春管、春耕、春种进入繁忙阶段,以家、族为单位的人力不足以应对春忙,故家家都会请人帮忙,并且相互帮忙。人们超越一家一族的狭隘视野,志同道合,把农活完成。这一时空最典型的意象是人们同心同力在大地上忙碌,同人于野,人们祭祀在一起,吃饭在一起,这是通达的。在大时间序列里,春分节气正在阴阳结构的天火卦时空。且天象与火象都向上而相同,人们把天火卦命名为同人卦,以彰显和同、大同之意。

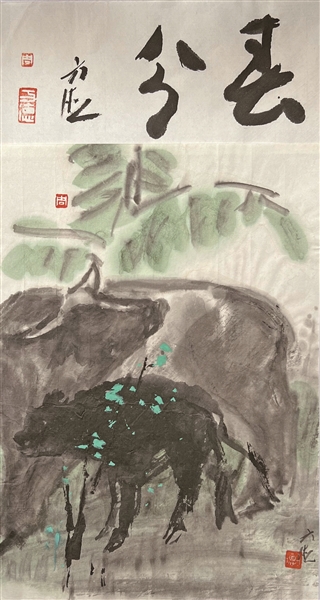

清人宋琬的《春日田家》:“野田黄雀自为群,山叟相过话旧闻。夜半饭牛呼妇起,明朝种树是春分。”道尽了春分的忙忙碌碌。野外的田地中,黄雀鸟一群群,自在玩耍。山间老农们,碰到了,说一说旧闻。夜半时分,喂了牛,赶紧把妇人叫起来,明天是春分,要种树,赶紧起来准备吧。

一个时节有一个时节的劳动,唯有如此,方有田园的稻香麦美,方有人间的生生不息。种瓜得瓜,种豆得豆。春天你播种下什么,秋天,就会收获什么。因此,段子盛行的年代,有恣肆的少妇写下放肆的段子:“春天里,我在地里埋下了老公;秋天里,我将收获无数老公。”

这一时空的状态在后来各地的农谚中也有表达。如“春分日植树木,是日晴,则万物不成”“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧”“春分在前,斗米斗钱”“春分麦起身,肥水要紧跟”……可见,天火卦需要的协同精神,在我们的文化中,进一步发展为同人、同仁。如一视同仁、志士同仁,等等。“天与火,同人;君子以类族辨物。”

天下有火,凡在自然山川艰难跋涉者,在渺无人烟孤苦无助之际,如果看到不远处有火光、烟火的信号,就知道有自己的同类。君子效法这一卦象精神,明白物以类聚,人以群分的道理,明辨事物,求同存异,团结众人以治理天下。还有一层意思,天火同人,人类是因为发现了天地间的火而获得了类的感觉,植物、动物怕火,而人类需要火甚至要盗火,人类因火有了突飞猛进的发展,这也是人类与生物界区分出来的重大标志。正是有了火,人类自身的历史才迎来了春天。当然,先哲的判断可能仍建立在实证经验上,即惊蛰过后,人们纷纷从冬天状态走出户外,走向田野,在春分前后,人们在大地上劳作,超越物类为果腹只顾上顿下顿的自私本能,有一年、十年甚至百年之计,有团结协作之精神,油然而生发的感觉、意识和观念。

(二)

对北半球的很多人来说,春分意味着真正的春天。春山处处子规啼,亦是春心扰伤时。中国人常说的思春就发生在此时,一般以为思春是少女怀春,是少女对异性的幻想。徐铉有诗《春分日》:“仲春初四日,春色正中分。绿野徘徊月,晴天断续云。燕飞犹个个,花落已纷纷。思妇高楼晚,歌声不可闻。”

所谓的“春女思,秋士悲”,即指春女感阳气而思男;秋士感阴气而悲时序,其中有一言难尽的生理、心理和“先天直觉”。歌德有诗:“青年男子谁个不善钟情?妙龄女人谁个不善怀春?这是我们人性中的至圣至神。”上古中国甚至在春分前后对男女之情采取了极为开明开放的态度,并以之为礼。《周礼·媒氏》记载说:“中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。若无故而不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之。”

罗大佑在名曲《光阴的故事》里唱:“春天的花开、秋天的风,以及冬天的落阳,忧郁的青春、年少的我,曾经无知的这么想……”赏过立春的花,感受过雨水的雨,听过惊蛰的雷,时光荏苒,终于来到了春分。没有人不爱春分,气候温和,不太冷,也不太热,是一年中最舒服的时节。一年之际在于春,温暖和煦的春天,意味着一个美好的开始。

春分是相思的。唐人权德舆写有《二月二十七日社兼春分端居有怀简所思者》:

清昼开帘坐,风光处处生。

看花诗思发,对酒客愁轻。

社日双飞燕,春分百啭莺。

所思终不见,还是一含情。

诗人清晨起来,掀开帘子,坐在窗前,眼前处处都是好风光。看到花儿,起了诗兴,喝着酒,却生了愁思。看着天上双飞的燕子,听着耳旁啼叫的黄莺。只是心里想的人没过来,诗人也是一声叹息,一句“所思终不见,还是一含情。”千年之后让金线文人冯唐悟出了“春风十里,不如你。”

相比权德舆,王勃的《仲春郊外》,真是深得春分时节透彻纯净的神韵:

东园垂柳径,西堰落花津。

物色连三月,风光绝四邻。

鸟飞村觉曙,鱼戏水知春。

初晴山院里,何处染嚣尘。

春分也是感慨的。中唐的铁血宰相武元衡写有《春分与诸公同宴呈陆三十四郎中》:

南国宴佳宾,交情老倍亲。

月惭红烛泪,花笑白头人。

宝瑟常馀怨,琼枝不让春。

更闻歌子夜,桃李艳妆新。

春天时,与友人相聚,武元衡很是开心。春分时节,武元衡宴请好友,他感慨,人与人之间的交情是越老越觉得亲切。

长夜欢聚,蜡烛垂泪,月亮见了羞惭,那盛开的花儿,都在笑这群白头人。春天,给了所有人希望,让人尽情地享受友情,享受欢聚和宴饮。也许,武元衡和朋友们,也在互说着珍惜的话。春光易逝,流年易老,不如举起杯来,在春日里,尽情欢畅。

春分是闲适的。陆游在《春寒连日不出》里写:

海棠花入燕泥乾,梅子枝头已带酸。

老去嬾寻年少梦,春分不减社前寒。

著书敢望垂千载,嗜酒犹须隐一官。

正是闲时无客过,小庭斜日倚阑干。

春天是一个休息的好时节。春天来了,并不意味着寒冷结束了,“倒春寒”也够冷一阵的。这一年,碰上春寒,陆游待在家里,不愿意出门。海棠花落了,落入泥土中,枝头上的梅子,已经带上酸味了。年纪大了的陆游,还想去寻找年少时的感觉,春分时节依旧很寒冷。

陆游在写书作著,不指望书能垂名千载,他停下来,喝喝酒,歇一歇。正是闲暇时节,没有客人来,太阳西斜,他在庭院里倚着阑干。春日里,能够静下心来,静静地发呆,也是一件极惬意的事。

春分是落寞的。欧阳修写有《踏莎行》:

雨霁风光,春分天气。千花百卉争明媚。画梁新燕一双双,玉笼鹦鹉愁孤睡。

薜荔依墙,莓苔满地。青楼几处歌声丽。蓦然旧事心上来,无言敛皱眉山翠。

写的是一个歌女。春雨过后,风光大好,百花盛开,明媚争光。那房梁上的燕子一双双,可那笼中的鹦鹉却孤独地入睡。

薜荔香草爬上了墙,苔藓铺了满地,青楼里,远远地传来清丽的歌声,一下子勾起了尘封的旧事,她默然无言,皱起了眉头。

也许,她也曾像那歌女一样,拥有灿烂的年华,也许,她也曾有一个爱人,给予一段美好的时光。可是,那都已经是曾经了,是过去的旧事了。如今,伴随着自己的,只有永日的孤独。春天,有时,是用一种美好,勾起另一种落寞。

春分是温暖的。苏东坡写有《癸丑春分后雪》:

雪入春分省见稀,半开桃李不胜威。

应惭落地梅花识,却作漫天柳絮飞。

不分东君专节物,故将新巧发阴机。

从今造物尤难料,更暖须留御腊衣。

春天是善变的。有时阳光和煦,让人有一种“暖风熏得游人醉”,有的时候又寒气袭人,俗称“倒春寒”。苏轼就碰到春寒天气,不过,格局大的苏子瞻还要提醒大家,大自然实在难料,劝大家记得留下御寒的冬衣吧。如果在春天时,还有人提醒你,莫忘添衣,也是一种幸福吧。其实。乐清民间有俗语说得好:“吃了重五粽,寒衣慢慢送。”

春分是温柔的。宋人徐照写有《七绝·苏醒》:

春分雨脚落声微,柳岸斜风带客归。

时令北方偏向晚,可知早有绿腰肥。

春分来了,雨还是那么温柔。春分了,下雨了,雨水落下,声音细微,恍若不闻,是那么温柔。杨柳岸边,轻风吹拂着客人缓缓归来。这个时节,北方的春天来得晚一些,你可知道,在南方,草儿早已长得十分茂盛了。

春分更是热闹的。明人方太古写有《社日出游》:

村村社鼓隔溪闻,赛祀归来客半醺。

水缓山舒逢日暖,花明柳暗貌春分。

平田白洫流新雨,绝壁青枫挂断云。

策杖提壶随所适,野夫何不可同群。

古时,在春天,有祭祀土地神的习俗,俗称“春社”。在社日到来时,民众集会竞技,进行各种类型的作社表演,并集体欢宴,不但表达他们对减少自然灾害、获得丰收的良好祝愿,同时也借以开展娱乐。

这个春日,村村都响起了社鼓,隔着溪水都能听见,归来后,每个人都是醉醺醺的,真是热闹。水是缓缓的,天气是舒朗的,柳暗花明。拄着手杖,提着酒壶,走到哪算哪,真舒服啊。在这样的春天里,做一切自己想做的事吧!