柳市风光。

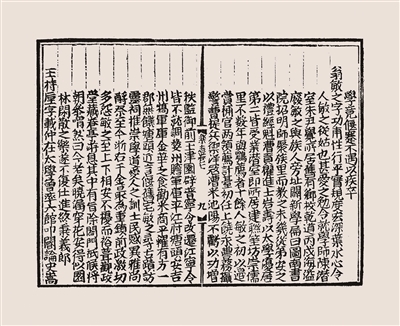

永乐《乐清县志》载翁敏之传略。

■张良好水心先生万万没有想到,他生活中的一件小事居然被后人载入志书。

水心先生(1150~1223),姓叶名适,字正则,号水心。南宋温州永嘉(今温州市区)人,思想家、文学家、政论家,永嘉学派集大成者。淳熙五年(1178)中榜眼,历官太常博士、知蕲州、国子司业、知泉州、权兵部侍郎、权工部侍郎、权吏部侍郎等职。

水心先生的那件小事与翁敏之有关。翁敏之,字功甫(一作公甫),南宋乐清人,居柳市(宋代所称柳市,仅为一个“里”,范围大致在今柳市镇后街社区一带。下同)。先祖翁邾,原籍闽莆田,唐天祐间(904~907)任乐成(今乐清市)县令,任满见中原纷乱,不愿复仕,隐居长安乡排岩头(一作白岩头,今属乐清市柳市镇),至翁敏之辈已传十一世。父翁遇,与“永嘉四灵”之一翁卷乃从兄弟,均系翁之才曾孙。

水心勉令就学

明永乐《乐清县志》记载了水心先生与翁敏之之间的那件小事:

翁敏之,字功甫,性行平实,规度宏深。叶水心令人,敏之从姑也,甚爱之,勉令就学,师陈潜室、朱尹觉。

明弘治《温州府志》对这件事也有记载,其表述除在“功甫”后增加“乐清人”三字外,余则完全相同。

这件事大意是水心先生与翁敏之有亲戚关系,对翁敏之十分关爱,勉励他读书学习,讲得挺清楚的,但后来的一些文化工作者为了让读者读得更明白,纷纷对其进行解读,反倒复杂起来。如余力先生在《翁卷集笺注》附录二:序跋提要·翁卷《西岩集》序下注释道:

叶适岳母翁氏绍熙三年去世时,岳父高子莫为朝请郎,主管台州崇道观,故封恭人。后任永州知州,始追封令人。……叶适妻姓高,未见纳妾。姓高的,不可能是姓翁人的姑妈。是故,“敏之从姑”是指叶适的岳母翁氏令人无疑。县志的错讹,可能是志稿付梓时乱了次序,或漏刻字句之故。

余力先生对乐清翁氏的人文历史颇有探究,尤其是对翁卷的研究,极为深透。但对“敏之从姑”这件事的理解,或有值得商榷的地方。

志书中提及的“令人”,是古代命妇封号的一种。宋徽宗政和二年(1112),定官属命妇(一般为官员的母亲、妻子)封号为九级,从高到低依次为国夫人、郡夫人、淑人、硕人、令人、恭人、宜人、安人、孺人。其中,令人,太中大夫(从四品)之妻封之;恭人,中散大夫以上至中大夫(从五品至正五品)之妻封之。

绍熙三年(1192),水心先生岳父高子莫任朝请郎(正七品),岳母翁氏依例可封为安人。是年三月,岳母翁氏卒,水心先生作《祭妻母翁安人文》。同年又作《高夫人墓志铭》,曰:“……外舅(高子莫),今为朝请郎,主管台州崇道观,夫人封安人。”祭文和墓志铭均出自水心先生之手,至亲之人,所言当为无误。

翁氏的封号后来有过追赠。庆元六年(1200),高子莫由通判隆兴府迁知永州,未到任就去世。开禧三年(1207),水心先生撰《高永州墓志铭》,在文中写道:“使君讳子莫……夫人翁氏,封宜人。”翁氏去世至此首尾十六年,仅由安人升为宜人,较令人差了两个等级。假设开禧三年以后还有再次追赠,顶多是与永州知州(从五品)相对应的恭人。

余力先生称翁氏去世时封号为恭人,依据是永康学派代表人物陈亮(字同甫,号龙川,1143~1194)遗著《龙川集》中的《祭叶正则外母高恭人翁氏文》(简称《祭翁氏文》):“惟恭人生长儒素,嫔于勋门。……恭人甥馆,第一辈人,亮忝交久,义同弟昆。”这篇祭文当作于翁氏逝世那年的三月至十一月(翁氏下葬的时间)间,或稍晚,但不会迟于绍熙五年(1194)三月二十六日,即陈亮去世时。彼时,翁氏封号尚为安人,陈亮在祭文中却称她为恭人,何也?是陈亮了解的信息不够准确?从陈亮与水心先生“义同弟昆”的关系来看,可能性不大。或是陈亮有意抬高翁氏身份?陈亮“才气超迈”,又曾中状元,熟谙封建礼教等级森严,明知恭人与朝请郎不匹配而强改之,大概也不会。较大的可能是,陈亮卒后二十年,即嘉定七年(1214)前后,婺州郡守丘寿隽首次刊刻《龙川集》(卷二十五录《祭翁氏文》)时,发现翁氏已被追赠为恭人,径自将原文中的安人改为恭人。余力先生可能因此误认为翁氏去世时已被封为恭人,继而凭臆测得出“后任永州知州,始追封令人”的结论。

再说水心先生妻子高氏。嘉定四年(1211)初,水心先生为中奉大夫,五月,提举江州太平兴国宫(相当于从四品),妻子高氏受封令人。十二月,高氏卒,水心先生亲作《祭令人文》。次年三月二十日,高氏葬开元观后山,水心先生撰《高令人墓志铭》。没过多久,“方葬汝母,俄丧汝生”,三子叶宓亦不幸夭折。两年内连遭妻亡子殇之变故,水心先生悲痛欲绝,连作《祭子三郎文》《祭内子令人文》《代子祭令人文》三篇。嘉定六年(1213)十二月初十,高氏大祥之日,水心先生代子作青词三篇、疏文一篇,均有“令人高氏”之语,如《大祥设醮青词》曰:“伏念臣妣令人高氏,不登中寿,轻舍幼孤。”《代子水陆疏文》曰:“先妣令人高氏,本能卓观,夙谢尘缘。”

综上,水心先生岳母翁氏先后被封赠为安人、宜人,有可能被追封为恭人,但未见有令人封号。有令人封号的是水心先生妻子高氏。

再来捋一捋长幼辈分关系。水心先生岳母翁氏系乐清翁氏始迁祖翁邾第九世孙女,与翁卷父亲翁慥、翁敏之祖父翁容等同辈,是翁敏之的叔伯姑婆,即从祖姑,而不是从姑。翁氏长女即水心先生妻子高氏,则是翁敏之父亲翁遇的叔伯表姊妹,是翁敏之的叔伯表姑,即从表姑,志书中简称从姑,或是有意使翁敏之与水心先生的关系显得更亲近一些。

由此,“叶水心令人,敏之从姑也”,释作“水心先生的妻子高氏令人,是翁敏之的叔伯表姑”,更为妥帖。

在水心先生的勉励关怀下,翁敏之开始拜饱学之士陈潜室、朱尹觉等为师。陈潜室(1176~1232),名埴,字器之,号木钟。南宋温州永嘉(今温州市区)人,宁宗嘉定间(1208~1224)进士。少师水心先生,后从朱熹游。绍定间(1228~1233),江淮制置赵善湘建明道书院,辟陈埴为干办公事兼主讲席,四方学者从游数百人,尊为“潜室先生”。以通直郎致仕。著有《木钟集》《禹贡辨》《洪范解》等。

自此,翁敏之文武双修,学业日益精进。永乐《乐清县志》卷七·科第·武科(即武进士)载翁敏之名,但称“诸榜失纪年,登第有录之,以俟知者续补”。而清道光《乐清县志》卷之十·选举则将翁敏之从“武进士”中移出,列入“诸科·荐举”。因无相关实证,难以确定翁敏之是通过什么方式取得功名的,但翁敏之刻苦上进,能文善武,堪当栋梁之才是毋庸置疑的。

图南书声起

永乐《乐清县志》载:

所居旧有乡校,乾道丙戌海溢废。敏之与族人旁址辟新学,扁曰“图南书院”,招明师,聚族里而教之。

“乾道丙戌”即乾道二年(1166)。“乡校”,或即乐清进士第一人郑邦彦(?~1141)主持过的乡校。郑邦彦,字国材,北宋乐清凰屿(今属乐清市柳市镇)人,所居近柳市。曾从“元丰九先生”之一许景衡游。政和八年(1118)进士。博学多才,擅长经学,尤精于《易》,长期从事讲学活动。乐清大贤王十朋(1112~1171)在《东平万府君行状》(一作《享二十二府君行状》)中写道:“宣和间,邑大夫兴乡校,以乡先生郑君邦彦主之。郑学术渊粹,为时名儒,从游者以百数。”宣和间(1119~1125)兴建的乡校,至乾道二年,历经40多年风雨,已然老旧,当与“海溢”相遇,自然难逃被毁的厄运。

况且,乾道二年的“海溢”不是一般的海溢。那年农历八月十七日,适值天文大潮,是夜大风夹带暴雨,海水瞬间漫灌城乡,《宋史》记载:“乾道二年八月丁亥,温州大风雨驾海潮,杀人覆舟,坏庐舍。”“浮尸蔽川,存者十一。”“温州大风,海溢,漂民庐、盐场、龙翔寺,覆舟溺死二万余人。”温州历史上有记载的水灾,严重程度莫过于此。是年,水心先生17岁,对这场灾难的记忆可谓刻骨铭心,后来他在写《宜人郑氏墓志铭》时回忆道:

乾道丙戌秋分,月霁,民欲解衣宿,忽冲风骤雨,水暴至,闼启膝没,及霤荡胸,至门已溺死。如是食顷,并海死者数万人。

柳市的乡校毁于海溢后,残垣荒地,野草长了枯、枯了又长,几十年,年年相似。翁敏之目睹此情,有意重振地方教育,与族人商量后,便在乡校遗址旁边新建书塾,挂牌“图南书院”,供翁氏房族及同“里”子弟读书。

由于图南书院聘请的老师都是德才兼备的“明师”,没过几年,就取得令人瞩目的办学成效。永乐《乐清县志》载:

未几,从弟安之以礼经魁漕贡,擢进士;岩寿以太学优居第二,皆受业潜室。即所居建联筀坊、崇儒里。不数年,与颚荐者十余人。

图南书院学子中的佼佼者,当数翁安之和翁岩寿,两人都是翁敏之从弟。翁安之,字行甫。居柳市。曾祖翁舜候,兄弟三人,长兄舜钦(翁敏之、翁岩寿曾祖),三弟舜陟(翁卷祖父)。祖父翁寓。父翁遂。嘉熙二年(1238)中进士。授平江府嘉定县(今属上海市)江湾盐官,后任横州(今广西南宁市横州市)法司、静江府(广西桂林市)录事参军(简称知录),累官至从政郎。

翁岩寿,字如山,初名夔。居柳市。祖父翁宪,是翁敏之祖父翁容的长兄。父翁过。师事潜室先生最久,尽得奥义。弘治《温州府志》称:“其学以修身励行为务,不专在言语文字,学者尊为庶善先生。”淳祐四年(1244),登二甲第一名进士。初授永州教授,以丁母忧而归。守制期满后,历任宁国军书记、太常博士、国子监丞等职。累官至知兴化军,卒于任上。

温州郡守为表彰翁安之、翁岩寿兄弟俩先后登第,在柳市建联桂坊(一作联筀坊)和崇儒里。此后几年,图南书院学子被推荐入仕的多达十几人,从此声名鹊起,誉满浙南。

诗在宦海外

永乐《乐清县志》载:

敏之初以边赏补官,两领荐计台。初任上饶永丰务,摄警曹,提兵御洋寇。漕米池阳不亏,以功增秩,监御前王津园。辟普宁令,改迁江宁令,皆不就。调婺州赡军库、平江府塘头、安吉州犒军库。

边赏,即对立功于边防之人的赏赐。南宋时期,金兵扰乱,边疆动荡。翁敏之家族为地方望族,家境殷富,时有捐资捐物支援前线军队之举,故得封赏,成为计台(指计省,即三司,主理财赋)队伍中的一员。

最初,翁敏之就职上饶永丰务(今属江西省)。宋朝曾设多种经济部门,如司、院、所、仓、局、监、库、场、务等。“务”是征税机构,在“务”里上班的人,多为文职人员,但翁敏之不同,他既有文才又有武艺,所以还兼了地方警备事务,常领兵抵御贼寇侵扰。后因圆满完成漕运米粮到池州池阳郡(今安徽省池州市)的任务,升为监御前王津园。

几年后,朝廷任命翁敏之为普宁(今广东省普宁市)县令,继而任命他为江宁(今南京市江宁区)县令,都没有赴任。而后,调婺州(今金华市)赡军库任职。赡军库属军事后勤机构,主要职责是用军资库钱作本,经营商业、手工制造业或借贷业赢利,以供养士兵。任职期间,恰逢金华闹灾荒,翁敏之力劝米商平价售卖粮食,全郡百姓因此不受饥饿。

转调平江府塘头(今属苏州市常熟市)。塘头距“孔门七十二贤”之一言偃(字子游,前506~前443)旧宅(在今常熟市虞山镇)不远,翁敏之前往寻古迹,访灵祠,推崇学道爱人之训,当地士人及庶民都深受感化,由此祭奠先贤成为常态。

再调安吉州(今湖州市安吉县)犒军库。犒军库的职能与赡军库相似,以金融运作或商业经营所得犒劳军队官兵。在湖州,千金镇(今属湖州市南浔区)为军事后勤保障要地,前任执政态度激烈、手段强硬,地方百姓多有怨言。翁敏之到任后,调整政策,制定规则,军民和谐相处,犒军库的收入也日渐充裕。

光阴似箭,从政生涯一晃已是二十个春秋,朝廷下旨提拔翁敏之为閤门祗候。将赴任,两鬓斑白的翁敏之遽然长叹:“今老矣,晓漏穿花,安得似园林闲散之乐。”遂收起行囊,踏上回乡路。

家乡有雁荡山,人称寰中绝胜,在乐清邑东;翁敏之住柳市崇儒里,在乐清邑西,两地相隔仅百里,却一直没有机会游览。回到故里后,翁敏之心心念念的寻幽探奇终于得偿所愿。剪刀峰移步换景,大龙湫飞流直下,二十年的仕宦风尘,如梦如幻,慢慢地化作云岚,随山水而去。转而游灵岩,沿溪而行,花木夹道,蓦然抬头,只见天柱峰、展旗峰相对而立,直插云霄,满腹诗才的翁敏之,触景生情,不禁想起仍奔波在仕途上的翁安之、翁岩寿兄弟俩,想起过往的点点滴滴,先前稍稍平静的心顷刻又起了涟漪,一首《游雁山寄怀二弟》从中漾开,张口吟来:

依栖崇儒里,咫尺鸟名山。

奈以红尘隔,因之举步艰。

穿花晓漏彻,何如桑者闲。

廿载为形役,今得拂衣还。

自酌龙湫水,照映鬓毛斑。

山灵应诮我,对之发赧颜。

题彼双脊令,饮啄就清湾。

这一吟,就吟进了隆庆《乐清县志》和《全宋诗》。当然,这是后来的事,以秉义郎致仕的翁敏之不知,水心先生更不知。水心先生若知此诗,若知志书中载有他的那件小事,也该畅怀一笑了。