村中老宅。

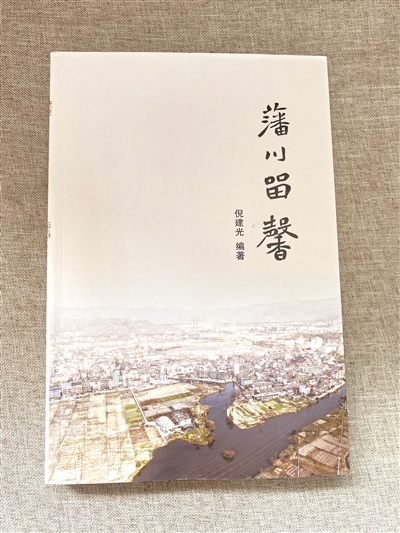

《藩川留馨》

倪建光正在写作。

扫一扫 看视频 王云颖 拍摄 陈瑶璐 制作

■乐清市融媒体中心记者 王云颖 文/摄 通讯员 陈志雄在北白象镇万南村,有这样一位有心人——倪建光,他以一己之力,花了7年的时间终于编写出一部讲述万家垟(即今万南村和万茗村)数百年来风雨历程的《藩川留馨》。全书约29万字,分为山川形胜、姓氏寻根、史事钩沉、教育事业、乡贤名士、传说轶闻、艺文选粹等七个篇章。《藩川留馨》出版后,共刊发1000册,全部用于赠阅。倪建光以详实的史料和生动的笔触,描写了万家垟一些鲜为人知的故事。纯粹记录,珍藏历史,不为名利,只为情怀。

行笃志坚

一张桌子,一叠文稿,在万南村巷子里一处白墙瓦房的一间正屋里,狭小的空间,简陋的旧家具,却书香弥漫。这里是倪建光平常研究资料、编撰《藩川留馨》的地方。房间虽然不大,却堆满几十箱书籍。

倪建光出生于1957年,种过田,经过商,多次参与全国农业和人口普查工作,获评乐清市级先进个人,还有多篇作品在《乐清日报》上发表,为《象塔旧闻》一书编纂者之一,曾担任万南村老年大学教师。近年来,他一直致力于地方人文历史的挖掘、研究与整理,现为乐清市中共党史学会、乐清市新四军历史研究会会员。

多年前,万家垟的一位乡村教师施老师萌生并提出过写村志的想法;二十年前,柳市镇长虹村村志出版;五六年前,白石街道凤凰村村志出版……编著一本村志的心愿已埋藏在倪建光心底20多年。

他说:“村庄经历了数百年的沧桑荣辱,许多东西正在渐渐消失,需要有人来记录;新中国成立以来,村里在经济建设和精神文明建设方面发生了翻天覆地的变化,需要铭记。能写一本记录万家垟前世今生的书籍,既可以给后人提供参考,也能让大家所熟识,是一件光荣的事。”

没有现代化办公设备,全靠手写整理出来,这其中的困难可想而知。但倪建光从未放弃,他逐步梳理出线索和脉络,挨家挨户走访,动员大家为编写《藩川留馨》提供帮助。他到老村委的档案室摘录,把一摞摞积满灰尘的荣誉奖牌收拾出来,记录下当年万家垟的历史荣光。在这个过程中,还挖掘出了许多传说,也整理了一些檄文。

对于有影响的事件,倪建光动员亲历者或者后人进行写作,提供第一手资料,对于一些年纪较大、行动不便、文化水平偏低,但又是重大事件的亲历者和见证者,他都亲自上门,由对方口述,自己记录整理。而那些通过拜访认识的耄耋、古稀老人,他们口中讲述的鲜为人知的万家垟历史,更是在倪建光心里激起不小的涟漪。

七年来,一天8-12小时的写作对他来说是“家常便饭”,正是因为这种咬定青山不放松的精神,这部《藩川留馨》才得以编成。

有爱支持

“我一个大男人,为了写这本书,一天到晚坐在家里写写画画,这样的读书、写稿,并不能给家庭带来任何经济收益。”倪建光说,但是妻子从来不计较,而是在书房旁边的一间屋子里经营着一家小小的理发店,在背后默默支持他。

书中写到的名人志士有的是从本村走出去的名人,有的是与本村有联系的乡贤,抑或是为本村做过贡献的好人好事,无论他们身处北京、上海、安徽,还是杭州、福州、温州,倪建光都一一为他们留下温暖的文字,前前后后邮寄、审核手稿、校对等又花去了一年多时间。

在《藩川留馨》中,他写到藏书家倪悟真,家富藏书,沿传五世,达六万余册,储书六间。也提到了倪兆禧,咸丰三年,瓯江水灾,他出资出力,修建堤坝,救百姓于危难。

编著一本书从来不会一帆风顺,有人曾质疑倪建光的权威性:“你是为自己个人写、还是受政府机关单位所托?”倪建光总是不厌其烦地一遍遍解释,获得对方的信任、理解与支持。

一些内容需征求被写对象的同意。浙大有一位教授提出不要写他的经历,而其在航空、雷达等科学技术发明方面有非常高的造诣。于是,倪建光转而写他的姐姐——北大荒“儿科奶奶”倪尔宜,这位从原万家垟走出去的时代女性,创建了三家儿童医院。

写25次天安门国庆庆典中参加了20次的倪天祚时,倪建光先后联系到他的堂侄孙、外孙、妹妹,最终才得以把书的手稿寄过去给他本人核对。

出版书籍需要经费,总共4万多元,其中3万多元来自社会各界爱心人士,剩余的由倪建光自掏腰包。直到《藩川留馨》出版印刷后,有位好心人热情地送去1000元现金,倪建光再三婉拒,对方却坚持要以此表示祝贺,令人既欣喜又感动。

铸魂乡村

“履祥徵慎守,枕善乐安居。”这是万家倪氏民居门台的对联。如今万家垟门台尚存十多座,万家倪氏民居,林品石、倪士毅、倪悟真、倪剑鸣、倪伯升等人的故居,以及万家垟官塘等历史建筑遗址至今保留较为完好,这让倪建光感到很欣慰。

倪建光告诉记者:“我编写该书,是对是错,不计身后评说,但是这是积德行善之举,编写的目的就是为了记录历史,传承文明、惩恶扬善、教育后人、保存史料、流传后世。”

《藩川留馨》编写完成后,倪建光感触良多。他既为自己是万南村历史的文化传承者而感到自豪,更为自己生活在这个伟大的时代而骄傲。

“春满万家人意好,门临一水稻花香。”倪建光说,他认为《藩川留馨》是地方志的重要组成部分,具有存史、资政、育人的作用,承载乡愁乡恋、构筑精神家园的新阵地……编写这本书是一项带有抢救性质的工作,也是一项重要的乡村文化建设工程,如果不写,很多珍贵资料将永远尘封在历史的足迹里无法再现、来去无痕。七年如一日,倪建光所做的,就是让万家垟的历史脉搏代代相传。当然,他也认识到,中间还有一些不尽人意、美中不足之处,希望后来人再完善。