省第一届美展上的乐清作者

|

| 张昂先生晚年国画作品。 |

|

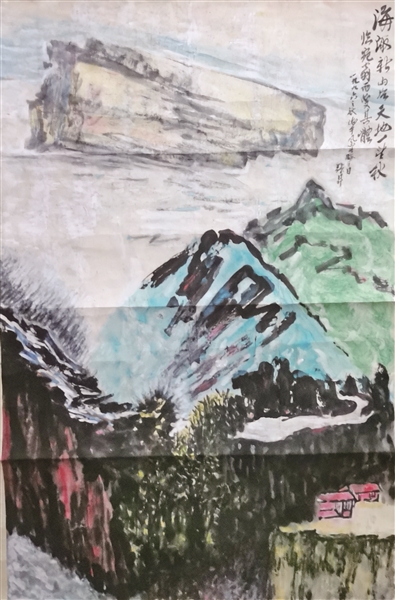

| 张怀江 《浙南妇女生活》组画之二《一针一线》,黑白木刻 29cm×20.5cm,作于1956年 |

省第一届美展上的乐清作者

■张志杰

1957年8月16日,浙江省第一届美术展览会在杭州西湖边的中苏友谊馆举办。据许钦文在《浙江省第一届美术展览会作品选集》前言所述,展览会由浙江省文化局文艺处与省文联美术组组成展出工作组进行筹备,而省文化局文艺处1957年6月刚成立。考虑到当时的通讯、交通等物质条件,在短短两个多月征集到2037件作品,召开5次评选会,选出870件作品,分两次在中苏友谊馆展出,吸引四万多位观众参观,组织工作可以说是非常高效的。比较难得的是,展览会还留下《浙江省第一届美术展览会》(展览名录)和《浙江省第一届美术展览会作品选集》等资料,是非常珍贵的文献资料,从中可以了解1957年乐清美术创作基本情况,还可以从1957年这一时间节点,往前追溯往后回望勘探二十世纪乐清美术创作的基本情况,包括美术创作与社会生活的耦合,创作者的题材选择与形式的确定、民间与学院的良性互动,师承与创新等情况。我们甚至还可以这样认为,1957年乐清作者入选浙江省第一届美术展览会,是20世纪乐清美术创作在浙江省的一次集体亮相,既是乐清此前文脉延续与当时社会政治生活互动产物的一个展示,又深深影响着此后半个世纪以来乐清美术创作、工艺美术生产格局,其影响力现在还在延续。

浙江省第一届美术展览会,一共有18位乐清作者(包括乐清选送上去的、乐清籍和在乐清工作过的作者)43件作品参展,这里有三种情形,一是由乐清选送上去的9位作者14件参展作品,有国画、水彩、版画作品等画种。展览会分地区选送参展作品,并分画种评审的。二是温州、杭州地区选送上去的7位乐清籍作者24件参展作品,涉及国画、版画、连环画、水彩画、黄杨木雕等品种。三是其他地区选送的5件参展作品,有国画、水彩画、版画等画种,取材于乐清,且其作者周铁梅、徐荣在乐清工作过。

一

乐清选送上去的参展作品,展览名录在作者后边用括号注明乐清,共有9位作者14件作品,其中国画作品8件:有林曦明的《戏曲人物》,余献之的《雪景山水》,张毓人的《柳》,陈云蛟的《古寺拥群峰》、《仕女》,陈友罕的《春透枝头》,施公敏的《菊花白头》、《荷》;水彩作品2件,有倪亚云《风景》,叶升龙的《风景》;版画作品4件,张长弓(张龙光先生的笔名)的《黎明》(木刻)、《雪夜巡哨》(套色木刻)、《秋郊》(套色木刻)、《睿河》。

乐清选送上去的参展作品,其九位作者在乐清工作,其中余献之(1874-1959)、施公敏(1897-1959)、倪亚云(1922-2017)、叶升龙(1925-)、张长弓(1915-1977)是乐清人,创作颇丰,有比较高的知名度,为人所熟知。林曦明、陈云蛟、张毓人、陈友罕四人客籍乐清,林曦明为人所熟知,其他三位作者的名字美术界也不大熟悉。经多方打听,也只能找到碎片的信息。

林曦明,永嘉乌牛仁溪人,1925年出生,解放初期在柳市小学教书,1956年左右,调任浙江省文教厅创办的《新儿童报》美术编辑,后又被调到上海《新少年报》社任美术编辑,一直在上海从事艺术创作,现雁荡山灵峰景区建有林曦明艺术馆,展出其国画、剪纸作品。林曦明国画作品具有浓郁的乡土气息,充满江南水乡韵味,有当时白象、柳市、湖头、湖横一带水乡的韵味。

据画家周方德先生回忆,解放初期其父亲收藏有陈云蛟、余献之、施公敏等人的国画作品。陈云蛟是平阳人,早年在柳市传教,曾与南宋美术史专家傅伯星有一段特殊的因缘,朝夕相处。傅伯星以美术切入历史研究,开创了用形象史料研究宋代建筑与服饰的新路径,他说自己的国画是陈云蛟教给他的。陈云蛟生卒年及出生地情况不详。

张毓人名字不为美术界人士所知。据浙江文史馆馆员张炳勋先生介绍,“张毓人先生名昂,曾任乐中美术教员,不才系其学生,第一节课记忆历历如在目前,后似调往芙中,倪君蓉棣有追忆其文章,弥见师弟情谊。”后到乐清市档案馆、乐清市教育局档案室查阅,张毓人即乐清中学美术教师张昂,张毓人是其原名。张毓人1915年左右出生于四川合江一个地主家庭,解放前先后在昆明国立艺专、杭州国立艺专学习绘画六年。1949年5月,杭州解放后参军,在部队文工团工作,后因肺病、胃病在浙江康复医院休养四年。1957年1月,他来乐清中学担任美术教师,1958年初调柳市中学工作,因地主出身等原因,文革期间屡受打击,1970年受处分,留校劳动,工资降为每月20元,1975年平反,恢复原工资。1976年到芙蓉中学任仓库保管员,至1984年离休。2000年在芙蓉去世。画家周方德先生回忆:早年我看他的国画花卉,印象很深。笔墨极为传统,惜无作品留存。他的艺术观在当时不为人所理解,讨论艺术理论时,他发言如舞台上的朗诵,音调有板有眼,十分动听,可惜我们当时无知,一点也听不懂。但是他非常自信,强调个人风格。我印象最深的一句话,“我有我的风格”。倪蓉棣先生曾写回忆文章《瀑布性格的人》《有个人会常常想起他》,介绍生活中的张昂先生。

张毓人先生1957年在乐清中学任教时,与美术小组郑源迈、林宣文、黄德贵等人及温州师范学院学生黄信侠等人有交往互动。这四人后皆为乐清美术界、工艺美术界知名人士,郑源迈后考入浙江美术学院油画系,毕业创作《小站》在全国美院毕业生作品展览会展出。书法家包秀杰1973年至1975年在柳市中学读初中,据他回忆,第一次看到素描作品是在张昂老师处。当时张昂老师在柳市中学养荷兰牛,包秀杰经常割草卖给他,每百斤六角。在柳市中学期间,胡铁铮、叶文雷与张昂交往较多,胡铁铮老师的夫人也在柳市中学工作,与他同事。1986年,我得知张昂老师在芙蓉中学,与胡铁铮、叶文雷曾到芙蓉中学宿舍看望过他。

陈友罕的资料甚少,在《百廿风华翰墨新篇 鳌江小学建校一百二十周年诗文书画集》里找到他的国画作品《放牧归来晚,垂杨一点红》,下有介绍:陈友罕(1930-1972),1950年代初在鳌江小学任教。少时即喜作画,1956年作品《牡丹图》参加省美展获大奖。在学校是语文学科的中坚力量,他的语文公开课别出心裁,作文教学尤其出色,创作的越剧剧本《城西之花》轰动渐南地区。《温州市志》主编张声和先生转来赵崇洁的文章《一代名师陈友罕的悲剧人生》,得知陈友罕先生的生平经历。他是江南宜山人(今苍南宜山),出生于地主家庭,1962年被“精简清退”,离开鳌江小学,从此失业。平时靠为一些单位写大件标语和画宣传画谋生。有一次从写标语的排架上摔下,受重伤,后到温州一家画帘厂做临时工,画画帘。

陈友罕先生1950年代初期,1960年左右在鳌江小学任教,参展作品在乐清选送,一个可能原因是1957年他在乐清,但目前还没有找到陈友罕先生在乐清任职的线索。笔者在翻阅《艰苦创业 润物无声——张龙光先生在乐清初级师范学校》一文时,发现1956年平阳师范合并到乐清初级师范学校。这里姑且做个大胆的猜测,陈友罕有可能1956或1957年来乐清师范读书。当时张龙光先生是副校长,也有作品入展浙江省第一届美术展览会。

二

杭州、温州地区选送的乐清籍作者参展作品,共有7位作者24件作品,其中杭州选送的国画作品,有周昌米的《杭州近郊》《太华山西峰绝顶》《南天门看东峰》《太华山龙岭》,周昌谷的《傣人汲水》《风景》《馓尼人》《阿妞像》;素描(速写)作品有周昌谷的《爱尼族人(一)》《爱尼族人(二)》《傣人肩水》,版画作品有张侯权的《柳溪月色》(套色木刻)、《快!快!快!》(木刻),张怀江的《海上歼敌》(套色木刻)、《卫岗战斗》(木刻)、《风雪早晨》(木刻)、《同心合力》(木刻)、《走娘家》(木刻)、《一针一线》(木刻);连环画、招贴画、组画有程连义、林翰文的《杏子和惠芬》(连环画),沈平苑、林翰文的《党的女儿郑明德》(连环画)、《一篮麦子》(连环画);雕塑作品有王凤祚的《捉敌哨》(黄杨木雕)。温州选送的水彩作品,有陈垂平的《风景》。

这7位作者均是土生土长的乐清人,1957年他们分别在杭州、温州的高校、文化机构工作,参展作品由所在的地区选送上来。1957年,周昌米(1929-2011)已从部队回到中央美术学院华东分院(浙江美术学院、中国美术学院的前身)继续完成学业,1959年毕业留校任教,直至退休。周昌谷(1929-1986)、张怀江(1922-1989)、王凤祚 (1904-1993)这三位乐清人同在中央美术学院华东分院工作,分属于彩墨画系、版画系、民间美术创作组。他们进入体制途径各异,周昌谷科班出身,1947年乐清师范学校毕业教过书,1948年考入国立杭州艺专,1953年毕业后留校任教。张怀江上海艺专毕业,到浙南游击纵队参加革命,1950年从温州地委宣传部调入中央美术学院华东分院工作。1957年11月,已是学院党委委员的张怀江被划为右派,失去公开发表作品的机会,下放教务处劳动。王凤祚是民间名艺人,1953年与陈鹤亭一起被抽调到中央美术学院华东分院民间美术培训班培训,后留校从事工艺美术创作与教学,1956年参与杭州灵隐寺大佛修复。

张侯权与林翰文都曾在浙江省幻灯制片厂工作。张侯权1928年生于乐清乐成,1947年乐清师范学校毕业,在柳市教过书,曾参与乐清县城解放,1954年年底从瑞安文化馆调至浙江越剧团做舞台美术设计,业余时间在搞版画、连环画创作,1957年11月17日调到浙江幻灯制片厂,直至离休。当我在电话中提及他有两幅版画作品入展浙江省第一届美术展览会时,他才想起有这么一回事,谈起自己的版画情缘:1939年,在乐清城区小学读书时,参与张龙光老师组织的《鹿西岛遭难记》木刻连环画创作。1948年,在上海体育学院读书,一天之内在时代出版社、晨光出版社买了四本版画集:《抗战八年木刻集》《新木刻》《中国版画集》《苏联版画集》。1958年,在浙江阶级教育展览馆筹备《刘介梅翻身忘本》展览,省委宣传部长陈冰指示“改用照片制片”,此后,从事专业摄影,以杭州西湖、雁荡山风光摄影知名。他将木刻工具送给浙江美术学院版画系教师甘正伦,但木刻经历在他摄影作品中留下痕迹,“我的画家朋友认为我的风光摄影作品中,不少带有很强的版画效果”。

林翰文(1928-2008),虹桥邬家桥村人,在温州师范学院读书时在金作镐指导下学画,毕业后在浙南游击纵队参加革命,1950年代初期从温州地委文工团调到杭州工作,先后在浙江幻灯制片厂、浙江省电影制片厂工作,1964年左右调回乐清电影公司从事美术宣传。1983年离休后,与张侯权的弟弟张侯光等人在乐成南门桥附近创办翰苑画室从事群众美术服务。其3件连环画作品入展,合作者程连义、沈平苑均是其浙江幻灯制片厂的同事。

陈垂平(1905-1959),乐清乐成人,张怀江的岳父。1923年进上海中华艺大,受教于刘海粟,修习图画、音乐三年。后长期从事美术教育工作。1957年,陈垂平在温州第一中学任教,同时担任温州市业余绘画学习会(简称“绘画会”)的素描、水彩、速写等课程的主教师。该绘画会1949年创办,陈垂平独立主持该会历时8年,共办33届,学生达400余人,培养了大批美术人才。

三

第三种情形是与乐清有较大关联性的参展作品,包括诸暨选送的国画作品:周铁梅的《少先队露营》《雁山鸿雪》,杭州选送的水彩作品:徐荣的《运砺壳归来》,杭州选送的版画作品:徐荣的《待渡》(木刻)、《水力碾米站》(木刻)。周铁梅是湖南长沙人,1945年左右在乐清师范学校教美术,后来以美术史论名闻天下的青年教师王伯敏辅助他教学,周昌谷、张侯权则是他的学生,其国画作品《雁山鸿雪》,取材于雁荡山。

徐荣(1933-2020),温州市区人,毕业于中央美术学院毕业,擅长版画、电影摄影。他是王凤祚的女婿,解放初期在温州、杭州工作,多次来乐清调研工艺美术,指导群众美术创作。这次入展的《运砺壳归来》《水力碾米站》取材于乐清,是他在乐清采风写生的成果。《运砺壳归来》取材于二十世纪上半叶乐清黄华拢壳这一传统产业。蛎壳,即牡蛎壳,燔烧成灰,称蛎灰,用于建筑、修船、瓷器漂白、造纸等行业。从海中打捞蛎壳的技术,即捞壳,俗称拢壳。《水力碾米站》取材于乐清景贤亭附近,画面依稀可见西山水库建前的“双瀑飞泉”。画面中的水力碾米站,后改建为水电站,现存。王十朋在《双瀑赋》中描述过“双瀑飞泉”的盛况:“飞泉汹涌,怒流湍激,喷烟雾于苍岚,吼龙蛇于大泽”。1931年5月,黄宾虹来乐清,曾去游览,留下一幅速写,其在《雁荡纪游》中有如下记载:“十八日早晨雨既霁,游丹霞古刹,山碓有悬瀑高十丈,飞空而下,坐石上小憩。有小溪曰金曰银,殆以清浊名之耳”。

四

1957年,这些参展作者就有很高的知名度,后来影响力更大,在全国范围都有名,如张怀江、周昌谷、周昌米、林曦明等人在杭州、上海的教育、出版构工作,居高声自远;还有一些参展作者则立足乐清、温州,参与群众美术辅导,成绩显著,如陈垂平、施公敏、徐荣、倪亚云、叶升龙等人。如从20世纪乐清美术创作整体情况,看1957年这一参展作者群体,观其所来径,察其去时路,也比较有趣的。

参展作者群体多元化,有师承也有家族影响。乐清参展作者来源多元,有本地的,也有外来的,年龄呈正态分布,既有传统画家、民间艺人,如余献之、施公敏、林曦明、王凤祚等人,也有美术学院毕业的专业人士,如张毓人、张怀江、周昌谷、周昌米、叶升龙等人。有师生一同入展的,如施公敏与倪亚云,张长弓与张侯权,周铁梅与张侯权、周昌谷。参展作者有家族化趋向,有兄弟一同入展的,如周昌谷与周昌米、张长弓与张怀江;有翁婿一同入展的,如陈垂平与张怀江、王凤祚与徐荣。

乐清参展作品以国画、版画为多,可见国画、版画在乐清基础深厚。乐清参展作品,国画18件、版画14件、水彩画4件、素描(速写)3件、连环画3件、黄杨木雕1件。从总体来看,除没油画外,涵盖大多画种,素描、水彩、连环画等新形式也有入展。个人参展作品最多的是周昌谷,7件作品入展,其中4件国画作品、3件素描(速写),张怀江6件版画作品入展。周昌谷周昌米兄弟一共有11件作品入展,张长弓张怀江兄弟一共有10件作品入展,占乐清入展作品的一半,他们的国画、版画艺术水平高,影响大,名至实归。

三、部分作品取材于乐清,有鲜明的地域特色,除上文提及周铁梅的《雁山鸿雪》、徐荣的《运砺壳归来》《水力碾米站》外,张怀江的版画作品《一针一线》,取材于乐清妇女做花边这一手工艺生产场景,很有史料价值;王凤祚的《捉敌哨》,用乐清黄杨木雕这一形式表现,在浙江省美术展览会上展出。当时黄杨木雕作品,既可在工艺美术展览会上展出,也可在美术展览会上展会,可见当时美术界的开放包容,不像现在美术界与工艺美术界泾渭分明,互不来往。

(本文参考《破墨》、《温州历代美术家》、《长天长镜头—我和照相机的七十年》、《器局方概—乐清工艺美术口述史》等资料写成,并得到余剑雄、卓永、张炳勋、周方德、南碎开、张侯权、林杭、王笃芳、张声和、倪蓉棣、包秀杰等先生帮助,特此致谢!)