身处“无声” 以纸“发声”

白仙波细纹刻纸12年,手起刀落守“方寸世界”

|

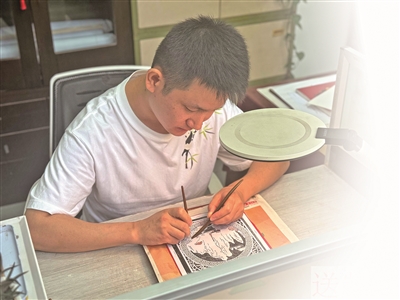

| 白仙波认真刻纸。受访者供图 |

|

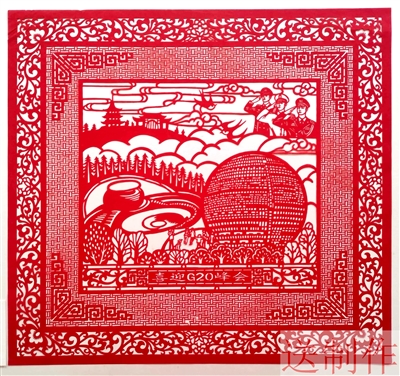

| 白仙波的作品。 |

|

身处“无声” 以纸“发声”

白仙波细纹刻纸12年,手起刀落守“方寸世界”

■乐清市融媒体中心记者 林伊格

一把刻刀、一把直尺、一支铅笔、几张红纸,安静地坐在工作桌前,一遍遍转动刻刀,一次次手起刀落,这就是细纹刻纸手艺人白仙波的日常。

1989年出生的白仙波是听障人士,作为乐清市龙花细纹刻纸研究所第四代传承人,他是乐清特校细纹刻纸指导教师、乐清市“青年岗位能手”、第一届乐清乡村工匠、第二届温州乡村工匠、乐清市剪纸研究会会员。从事细纹刻纸工作12年的白仙波,在无声世界守着他的“方寸之地”。

专注细致 沉浸日常

细纹刻纸是国家级非物质文化遗产之一,源于乐清民间剪纸“龙船花”,以细腻著称,它的刀法精妙入微,图案细如发丝,工而不腻,可以在一寸见方的纸面刻出52条线条。一幅细纹刻纸作品需要经过设计画稿、打格子、刻制细节、用纸装订、按图刻花等工序,通常要一到二周方能完成。

在白仙波工作室里,他正忙着《雁荡山系列》《十二生肖系列》等主题创作。只见他先用铅笔、粗细黑笔细心地在稿纸上画出想表现的传统习俗图案、熟练运用人物、花鸟、风景和几何等装饰纹样,细纹刻纸图样较细致,在这个过程中更要充分考虑整体构图的黑白关系和形象之间的连接关系等因素。

待起稿完毕,白仙波将装订好的图样放在油盘上用图钉钉好,进行刻制。他左手握着挡柱,右手垂直刻刀,像木工师傅拉锯一样一点点上下拉动,整幅作品按从上至下、先左后右、先细后粗,先里后外的顺序刻出,每刻完一处,将刻刀稍倾斜,以侧锋运刀往上提起即可挑出纸屑。仔细检查后,白仙波发现还有没有刻透的部位,再补上一刀。这时,油盘已经用好,他用刻刀把纸屑挑干净,再刮平,以备下次使用。

忙完一阵后,白仙波开始装裱作品。他介绍,细纹刻纸一般都要粘贴上底色,基本上是用红色、白色、黑白、蓝色宣纸刻制,用红色宣纸刻的作品通常是用白色衬底。装裱刻纸作品时,只见他用毛笔尖蘸上一点胶水,将作品几个关键的点粘贴起来即可。一幅细纹刻纸的作品从设计到完成要经历一系列纷繁复杂的工艺流程。就这样,白仙波每天都要花6个多小时“泡”在他的刻纸世界里。

儿时结缘 刻苦学习

白仙波小时候就对传统手工艺特别是那些精细的手工艺有着浓厚的兴趣。当他第一次看到朱道孟等大师的细纹刻纸作品,就被其精美和独特所吸引,下定决心学习这门技艺。

2002年9月,在乐清市特殊教育学校读五年级的白仙波开始学习细纹刻纸,师从工艺美术师朱道孟,高级工艺美术设计师郑梅贞,国家级传承人陈余华、卢发良等大师。刚开始学习的时候,他总是错漏百出,用错磨刀方法、因看不明白图纸而刻错、刻画的线条也不够流畅、工整。

白仙波表示,因听觉障碍,他无法准确明白老师的意图,在初学的过程中也缺少足够的耐心和细心,常常会浮躁和焦虑。白仙波自知若听不见,那更要仔细看,所以他渐渐静下心来,通过不断地练习和努力,最终掌握了这门手艺,也能够刻出更精细的图案了。

基础扎实后,白仙波的细纹刻纸作品逐渐形成了属于自己的艺术特色,主要体现在他对创新思维和对细节的关注上。例如他喜欢在作品中使用细腻流畅的线条、丰富多样的图案以及一些象征性的元素,通过对细节的处理使得作品更具有立体感和层次感。这些特点在他的代表作《雁荡山之恋》《雁归来》《全家福》《八仙过海各显神通》等中都能体现。

传承技艺 传播文化

如果说结缘细纹刻纸是出于爱好,那现在,白仙波更是想将这种传统文化传承下去。

2010年,乐清市特殊教育学校为了推广非遗传承,成立了细纹刻纸学习基地;2012年9月,白仙波被乐清特校聘任为细纹刻纸创作教师,成立以其名字命名的细纹刻纸工作室,专门从事细纹刻纸设计、创作、装裱、教学等。

成为细纹刻纸教师、在学校上课的日常对白仙波来说充满了挑战和乐趣。目前,白仙波的细纹刻纸课每周一节,主要面向学校中高段智力落后学生。他会用认真的态度对待教学,每次上课前,都会再三检查教学教具是否齐全。学生们也学得非常认真,在刻纸过程中,对细纹刻纸产生了兴趣和热情,不仅促进了手眼协调,还培养了他们的耐心和专注力。看到他们的进步,白仙波也感到非常欣慰。

如今,细纹刻纸对白仙波来说不仅仅是一种技艺,更是一个让他静下心来享受创作、感受生活的过程。白仙波表示,细纹刻纸让他学会细心观察,学习如何将自己的情感融入到作品中。至于个人发展,未来他希望能够继续深入学习精进提升,创作出更多优秀的作品,同时也希望能够将这门艺术传播给更多人,让更多人了解和欣赏。