柴米油盐生活味

柴

|

| 吴艳锦和他的员工。 |

|

| 何存粮正在插秧。 |

|

| 林良将和油菜籽渣。 |

|

| 倪海平正在晒盐。 |

|

|

|

|

|

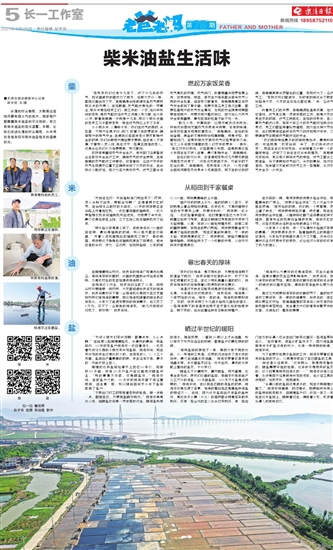

| 南塘盐田。 |

燃起万家饭菜香

“老张来我们这有十几年了,送了十几年的燃气,和邻里街坊的都成为了朋友,他跟大家伙一样,都把这里当作了家。”吴艳锦是翁垟街道东盐燃气便民服务点的负责人,在她眼里,燃气配送是她的一项事业,服务点是她和员工们一起工作的一个家。她口中所说的老张,是燃气配送站送气工河南人张文献,他今年58岁,跟着吴艳锦一干就是十几年。而这个服务点里的老员工几乎都像老张一样在送气岗位上干了多年。

小小服务点,人情味十足。“我们在送气的同时,会检查一下用户灶具卡口、阀门、胶管之类的零部件,确保用户的用气安全。在遇到这些部件老化损坏影响安全的时候,我们会跟用户提出要求更换,但总有人不领情。不管别人怎么说,吴总对于一些真正困难的老人,还是会让我们代为免费更换。”张文献说。

政府非常重视燃气安全生产,有关部门经常督促企业做好安全生产工作,确保燃气的安全使用。在吴艳锦的燃气配送工作群中,记者看到一名住户家中的燃气灶因摆放位置不正确而受到了大家的关注。在翁垟这个配送站,每次为客户换好燃气,送气工都会将燃气周边的环境,燃气阀门、胶管等重点因素拍摄上传,记录存档,而且,每家住户每年都会接受燃气公司的安全检查。但在张文献看来,吴艳锦是真正将燃气安全做到了骨子里,她要求每名员工每次出勤,都要检查用户的燃气安全情况,发现的安全隐患问题都要告知用户,并要求用户整改到位。因为她认为燃气安全非常重要,事无巨细的检查才能万无一失。

“前几个月,我青田的一位朋友喊我过去吃饭,并向我诉苦说家里燃气好像有点问题,总有股味道,后来我检查发现是胶管老化。”吴艳锦说。在她的车后备箱,常备的不是购物袋和高跟鞋,而是卡扣、胶管和阀门。在帮助朋友家换好燃气这些零部件之后,她又义务将朋友隔壁的老人们家中的零件一一换好。“其实对我们来说,这些都是小东西,但是就是这些小东西往往不被人在意,最终影响安全。”吴艳锦说。

在他们的交谈中,记者得知老张过几天要放假回河南老家休息了。“过年没放假回不去,只能平时不忙给补假。”吴艳锦说。老张每年4月份、10月份都会回到河南老家休息半个月再回来,而不在的这段时间,吴艳锦常常会顶替他的位置,老板成为了一名送气工。“老板对我们都很好,平时有时间还会下厨做饭招待大家,大家的生日她也都记得。”另一名送气工说。

听着员工们的点赞,吴艳锦满脸温柔笑意,她对记者说,送气其实是一项很辛苦的工作,越是大家休息在家的时间,送气工就越忙。在她的印象中,自从事燃气配送以来,每年大年三十的燃气配送站就没休息过,员工们都坚持着轮岗值班。因为在这种大节日中,他们既要保证能够将燃气及时送到用户手中,又要确保节日期间燃气配送站的安全。

“我们接到电话最多的时间就是饭点,最常听到的一句话就是‘我菜烧到一半了,你们快点送过来’,而且往往这句说完后,会伴随着几分钟一个的催促电话,送到了之后往往还会受到埋怨。”吴艳锦无奈地说,其实每次接到送气的电话,送气工都会立即准备,马不停蹄地送气出门。采访的最后,她对记者说,她希望大家能够对送气工多一些理解,也对燃气安全多一分关注。

米

从稻田到千家餐桌

“方向往左打!然后猛踩油门就出来了!哎呀,怎么会踩不出来,要配合好啊!”正是春耕农忙时节,在翁垟北山前村的水田边,51岁的何存粮正在马路上开着拖拉机,一边拉着田里的插秧机,一边大声指挥农机手将插秧机开出泥坑。然而费了半天劲,最终还是他亲自上阵,三下五除二地将插秧机开了出来。

“种水稻今年是第七年了,目前有将近700亩的田在种,最近是插秧的时间,所以每天都在农田里。”开着从泥坑里脱险的插秧机又种了一排的秧苗,何存粮这才稳稳地将插秧机停在了田埂边,接受记者的采访。作为一名农民,他玩转稻田,七年时间从200亩,种到最高峰的上千亩。

“亩产好的时候上千斤,差的时候七八百斤,平时就是上着各种培训课程,边学边干。下周市里种子站的专家要来上课,我要去听听。”何存粮一边介绍,一边收拾着秧苗说。他打趣着说自己大字不识,就靠实地学习考察,甚至还跟随过考察团去宁波学习水稻种植。从第一年的200亩地种植失败,到第二年的重振旗鼓,到现在的熟门熟路,何存粮用勤奋学习赢得了稻田的回馈。“现在还算能转得动,下一季的水稻,那就是真的忙了。”何存粮说。早稻只需犁田播种插秧,而晚稻则多了一个收割的步骤,从白天干到深夜都是常态。

在农田的一侧,是何存粮的存粮水稻合作社,规整高耸的厂房上,“存粮水稻合作社”几个烫金大字挂在顶端。“刚开始的时候,我们就一个茅草棚,顶上盖了铁皮。”何存粮呵呵地笑着、讲述着。现在在何存粮的合作社里,从播种到收割乃至到最后的烘干储存,都有专业的机械设备提供支持,每到农忙时节,这些农机就会活跃在翁垟街道各个村社。

“今年有个小目标,冲一下乐清市水稻亩产年度的最高。”何存粮满手泥泞,指着插秧机上的秧苗对记者说。今年他家的秧苗长得又大又齐整,还受过乐清市农业农村局专家的表扬,这让他对今年的收成有了极大的信心。

油

碾出春天的厚味

在南塘镇珠山村内,林良将的榨油厂可谓远近闻名。每到油菜籽收割时,这里的机器就会开始连日轰鸣,为周边村社的老百姓提供榨油服务。

在榨油这个行业,林良将已经做了15年,到珠山村只要随便一问村民,大家都知道林良将家的榨油坊。林良将最初买下第一台榨油机也是因为自己家里和村民们有榨油的需要,而这榨油机随着时间流逝逐渐老化,今年为了能满足更快的榨油需求,他又花了8万元,买下了一台崭新的榨油机。“前几天刚刚试过机了,很好用!”林良将说。

“来我们这榨油,是不用钱的,只要把榨油剩下的渣留下就行。”林良将面对记者的采访,放下了手中忙碌着的木工活。在这个用钱衡量价值的时代,林良将榨油坊依旧保持着以物易物的传统模式。

“油渣对于铁皮石斛来说是很好的肥料,对香瓜也是,今年香瓜收成就很好。”林良将说。榨油是一个季节性的行当,榨好一季的油,榨油机就要封存了。平时,林良将种了十几亩水稻和几亩地的香瓜,一些榨油剩下的油渣被他用于自家香瓜地的施肥作业。剩下来的,他会出售给铁皮石斛的种植户。

“榨油我认为最好的还是油菜籽,花生也能榨油,但是发霉的花生容易影响油质。”林良将说。因为油菜籽的季节性,周边每年收割好的油菜籽总会第一时间送到这里来压榨,得到的菜油品质也更为优良。

再过几天就要到油菜籽的收割时节了,届时林家油坊又要迎来一年一度的热闹景象,林良将的一季忙碌也要正式开始。那滴滴晶莹的菜油将从林家油坊的新机器中滑落而出,饱含着农户们的春季辛勤劳作的浓香,滋润他们一整年的脾胃。

盐

晒过半世纪的暖阳

“欢迎小朋友们来参观啊!都慢点走,小心点啊。”在疏港公路南塘镇路边,乐清市的最后一块盐田内,58岁的老盐户倪海平一边扫着海水,一边笑着欢迎幼儿园的小朋友来参观盐田。倪海平说,现在来参观的学生还是比较少的,在每年的6、7、8三个月里,盐田出产量最高的时候,学生络绎不绝,最多的一天能达到上百人。

南塘的这块盐田始建于上世纪50年代,现面积80多亩,共有20多户盐户在这里进行晒盐作业。“别的事情不好做,还是晒盐好。”倪海平说。在做盐户之前,20多岁的倪海平曾下海经营服装,但生意一般,所以随后回到家乡包下盐田做起了盐户。

“不像出门打工时那样看老板的脸色,早一点晚一点,都随自己,只要把盐晒好就行。”倪海平虽是这么说,但晒盐依旧是一项辛苦的行当。晒海盐所用的海水,抽自底层,一直到25度以上才会结晶,所以每天下午烈日当空的时候,都是盐户们最忙碌的时候。

“每块盐田的颜色不一样,是因为有不同的功能,从一号滩到三号滩,逐层的沉淀除去了海水中的杂质,最终在结晶池中结晶。”倪海平带着记者来到结晶池旁,池子里盐花已经一片片生成,清透的水质配上雪白的盐花,十分梦幻。

“晒盐也不分晴雨天,晴天晒盐,雨天盖棚,也是全年无休,像我们这里的盐田,每亩平均每年能产二三万斤的海盐,80多亩盐田,200多万斤盐是没问题的。”倪海平说。在谈起自己晒的海盐的时候,倪海平还是充满了自豪,纯净的雪白色正是高品质海盐的特征之一。他说,因为这片盐田出产海盐的品质好,周边许多乡镇(街道)的居民都会特意驱车前来购买,还有一些台州的客人也会过来购买,有一些出门在外的乐清人还会在出门前来这里买一些海盐带到他乡。“在我看来,海盐比矿盐好多了,因为海盐里面有许多矿盐没有的成分,也有一种独特的味道。”倪海平说。

为了能更好地展示盐田的工作,倪海平带着记者走到盐田的尽头,从窝棚中取出了自己晒盐的工具,一一向记者介绍起来。“这件榔头一样是用来捶地的,晒盐需要平坦的地面;这件铲子是用来铲盐花的;这个扫帚是用来扫海水的……”倪海平仔细介绍着。也许是因为经常接待参观的缘故,他介绍工具的作用时,如数家珍,娓娓道来。

“乐清以前的盐田还是很多的,现在只剩南塘这里了。”倪海平婉惜道。时过境迁,即便超市货架上的盐种类越来越多,但南塘盐户们,依旧一年又一年地在这片盐田上,晒制着过往,调味着乡愁,贮存着乐清人的咸味记忆。

■乐清日报全媒体中心记者

赵宇统 文/摄

乐清的村头巷尾,大概是这座城市最有烟火气的地方,每家每户都藏着柴米油盐的平淡琐碎,却又有柴米油盐的恬淡温馨。本期,让我们走进乐清的村头巷尾,从中寻找老爸老妈与柴米油盐相关的温暖时光。

扫一扫 看视频

赵宇统 拍摄 陈瑶璐 制作