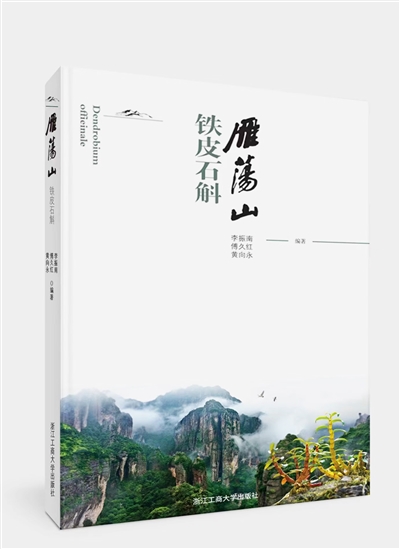

编者按:近日,由李振南、傅久红、黄向永编著的我市第一部“中国地理标志农产品”书籍——《雁荡山铁皮石斛》正式出版。

编者按:近日,由李振南、傅久红、黄向永编著的我市第一部“中国地理标志农产品”书籍——《雁荡山铁皮石斛》正式出版。“中华仙草·雁荡石斛”历来是我国名山雁荡山的珍贵特产,有着悠久的生长、培育、采集、加工、文化传承历史及颐养心神和治病救人的故事。雁荡山铁皮石斛从深山走向城市,从城市走向全中国乃至全世界,名闻遐迩,誉满全球。

《雁荡山铁皮石斛》通过对雁荡山铁皮石斛的形态特征、生长规律、栽培技术、加工利用、成分功效、服用方法、品牌特色、科技创新、市场拓展以及历史文化的阐述,充分彰显了雁荡山铁皮石斛的产业优势与未来的发展趋向,对我国铁皮石斛产业发展具有重要、深远的引领作用。本书集科学性、知识性、实用性、趣味性、时尚性、文学性于一体,篇章布局科学、合理、完整,具有很高的史料价值、科普价值、人文价值,既是一本科学普及的读物,也是生活保健的指南,又是文化旅游的珍藏。

■李振南

每年立夏一到,雁荡山土生土长的铁皮石斛开花了。

雁荡山铁皮石斛花开时,总是从枝茎中间开始长出花序,先是一朵、二朵、三朵……没过几天就是一簇簇一团团的了。雁荡山铁皮石斛的花朵虽然不大,却显得与众不同,一般而言,花的颜色,或白或红或黄甚至紫色,而雁荡山铁皮石斛的花居然是嫩黄带着浅绿,且花的唇瓣还有或深或浅的紫红色斑块,看上去十分雅致、美观。如果再仔细嗅闻,那淡雅的幽兰般的清香便在鼻尖萦绕,弥久不散。

这就是雁荡山铁皮石斛。那么,它与石斛、铁皮石斛又是什么的关系呢?

石斛释义

《说文解字》载:“石,山石也。在厂之下,口象形。”“斛,十斗也。从斗角声。”“䄷,百二十斤也。稻一䄷为粟二十斗,禾黍一䄷为粟十六斗大半斗。从禾,石声。”从许慎对“石”“斛”与“䄷”的释义里不难看出:石是指石头或岩石;斛为容器,史称度量单位,汉时十斗为一斛;䄷为衡,是重量单位,一䄷稻谷为120斤。由此见,“石斛”这个词,最初的本意可以理解是石头做成的容器。

石斛作为容器,这在宋代苏东坡《寄怪石石斛与鲁元翰》:“山骨裁方斛,江珍拾浅滩。清池上几案,碎月落杯盘。老去怀三友,平生困一箪。坚姿聊自儆,秀色亦堪餐。好去髯卿舍,凭将道眼看。东坡最后供,霜雪照人寒”的诗里也可以得到佐证。苏东坡将用山石打造出来的方形石斛赠送给同僚暨好友鲁有开(字元翰,北宋参知政事、著名谏臣鲁宗道的从子。史书说鲁元翰好《礼》学,通《左氏春秋》。鲁有开因受鲁宗道庇荫,历任韦城知县、卫州知府,在杭州与苏东坡同任通判)。除这首诗外,苏东坡还赠给鲁有开《元日过丹阳明日立春寄鲁元翰》《送鲁元翰少卿知卫州》等诗,两人具有深厚的情谊。

后来,南宋大诗人陆游也在《龟堂杂兴》诗中写道:“方石斛栽香百合,小盆山养水黄杨。老翁不是童儿态,无奈庵中白日长。”再后来,元代文人姚燧还在《定风波·题轴轩左右埋二石槛植荷其中》词中道:“旋汲清泉石斛方,便疑身已置江乡。八九吞胸云梦小。应笑。白头儿戏未曾忘,荷叶且看张翠盖。此外。芙蓉谁望集朱裳,还有不如人意处。遮去。碧天明日照泱泱。”从陆游、姚燧二人的诗词里可以得知,他们描写的石斛不仅仅是一种容器,而且还被当作盛水种花的方形石盆。

另有文字表明,宋时改五斗为一斛,元、明、清时期沿用。明代著名学者、藏书家张自烈在《正字通》中记:“斛,今制五斗曰斛,十斗曰䄷。”到清代,“䄷”字与“石”字通用,人们将石也作为重量单位。清代文字训诂学家、经学家段玉裁(1735-1815)在《说文解字注》中记:“石,山石也。或借为硕大字,或借为䄷字。䄷,百二十斤也。”民国以后很少再用斛,且将“石”俗称为“担”,改一石重量为100斤,并一直沿用至今。很显然,石斛在古代并不单单是一种植物的专用名词。

至于人们将兰科的这种植物叫做石斛,据学者考证,主要缘于三个原因:一是石斛果实若剪去果柄和花蒂,其形状与斛的形状十分相似——中间膨大,底与口收小,仿若下小上大的花鼓。古代药农采集它们时,因见它们形状如斛,又生长在岩石或石头之上,便结合形和意取名石斛。二是在古代人心里,石与斛合起来就有“如石之重,如斛之容”的涵义,说明石斛为质重、硕大之物,隐含贵重、有容乃大之意,故人们乐意用石斛称呼这种植物。三是在东汉时期编纂的《神农本草经》里,曾有石斛条目记载:“石斛,味甘平,主伤中,除痹、下气,补五脏虚劳羸瘦,强阴。久服厚肠胃,轻身延年,一名林兰。生山谷。”《神农本草经》是我国现存最早的一部药学经典著作,距今已有2000多年,后世药学、医学家们将它奉为圣典,故这些药学、医学家多在自己的著作里都加以引申,于是,石斛作为中药材之名也就流传下来。

现代有学者认为,石斛为兰科石斛属植物的统称。其实这种理解是不严谨的,也是容易误导人的。如果按此说法,那么换句话也可以说,豇豆(俗称带豆)是豆科豇豆属植物的统称,或者蔷薇是蔷薇科蔷薇属植物的统称。那么,豇豆属其他的植物,如赤豆、绿豆、野豇豆、乌豇豆等;蔷薇属的其他植物,如金樱子、木香花、小果蔷薇、硕苞蔷薇、月季、玫瑰等,算不算是独立的种呢?难道它们也能统称为“豇豆”或“蔷薇”吗?这显然是不成立的,也是不科学的。

事实上,据《中国植物志》记载,石斛又名金钗石斛,它只是石斛属74种和2变种植物中的一个独立种,它是不能代表、也不能取代同属里的其他植物名字的。

雁荡山铁皮石斛的历史

雁荡山最早记载石斛在宋代,苏颂(1020 -1101)在《本草图经》中记:“石斛,生六安山谷水旁石上,今荆、湖、川、广州郡及温、台州亦有之……”随后,同是北宋的唐慎微在《证类草本》(1061)中绘制了一幅温州石斛图。后人认为,《本草图经》和《证类本草》里所说的温州石斛,就是生长在雁荡山的铁皮石斛。

明代嘉靖年间,雁荡山出现了金钗石斛的记载。乐清乡贤朱谏在其编著的雁荡山现存的最早一部《雁山志》中记:“金钗石斛,性寒,生麦地中,岁取入贡。”同时期编纂出版的《浙江通志》《温州府志》也作了转载,说:“北京礼部石斛三十八斤,俱出温州雁荡。”其实,经专家考证,雁荡山是不产野生金钗石斛的,现代植物学家在雁荡山野外仅发现细茎石斛和铁皮石斛。所以,朱谏所记的“金钗石斛”应该也是铁皮石斛,依据是在1935年之前,铁皮石斛的名字未见诸于典籍,而金钗石斛一直被各代本草所记载,故人们极有可能将药性好的石斛属植物都叫做金钗石斛。所谓“生麦地中”则是采药农人口传有误,因为任何野生的石斛属植物都生长在岩石或树干上,它们绝不生长在肥沃深厚的土壤里。

从明代到清代,雁荡山铁皮石斛已名声鹊起,明代高濂在养生专著《遵生八笺》载:“挂兰,产浙之温台山中。”明末清初的卢之颐在《本草乘雅半偈》中说石斛“出六安山谷,及荆襄、汉中、江左、庐州、台州、温州诸处,近以温、台者为贵。”清代雍正《浙江通志》载:“温州府,挂兰产温台山中岩壑深处悬根而去,不可缺水,亦奇种也。”清代吴仪洛在《本草从新》中说石斛“石斛,味甘者良,温州最上、广西略次、广东最下”。清嘉庆年间的杨时泰在《本草述钩元》中记:“石斛,出六安,今荆襄、汉中、庐州、浙中台。近以温台者为贵。”说明在明清时期,雁荡山铁皮石斛的质量和名气已名列全国前茅。

民国时期,蒋希召(1885-1934,字叔南,别号雁荡山人)在1924年成书的《雁荡山志》中记:“石斛,产岩壁,性凉,治火毒,滋胃阴。山间人以巨绠束腰际,悬崖采之,为状绝险,往往有失事者。价贵时每两售洋一元,视药铺中所售为贱也。”这段话最后一句的意思是,雁荡山铁皮石斛紧俏时每两可卖一块大洋,但还是比药店里便宜多了。在20世纪20年代,一两铁皮石斛卖到一块银元,这价格实在高得离谱。

出于对家乡名山的热爱,也看惯了药农采石斛的景象,为此,蒋叔南为雁荡山铁皮石斛题词“天下第一草”,还特地作了一首《采石斛者歌》:“采石斛,采石斛,千丈峰头行惯熟。壁悬崖平地耳,巨绳束腰转辘辘。上下直垂蜘蛛轻,左右飘飖飞鸟速。忆余初次入山来,每一见之眩心目。此艺是谁始作俑?凭空却教猱升木。灵药昂贵追人参,人心齐向蝇头逐。供过于求采日众,终朝搜讨不盈掬。时来运通采获多,所入十倍视樵牧。囊槖累然何所事,邨店浊醪先果腹。谈笑喧呶意兴豪,卢雉呼喝四五六。檠灯昏暗忽鸡鸣,金钱脱手不能复。吁嗟乎!汝曹冒险好精神,死生都在绳头卜。拼将性命出门去,合家妻孥仍饘粥。”在这首诗歌前面,蒋叔南还写有小引,曰:“石斛,又名仙斗,功能养胃清热,雁荡产者功效尤著。价昂,采者获利颇丰,率以饮博丧资,乃作此歌。”在诗里,蒋叔南写出了采药者的艰难困苦,人生百相,同时也给予了深深的同情。

蒋叔南这首诗歌写于民国初期,他在诗歌小引中出现“仙斗”一词,这仙斗显然是指枫斗,说明那时雁荡山人已能制作枫斗,可见,雁荡山枫斗产品也至少已有100多年的历史。

铁皮石斛产业现状和前景

雁荡山铁皮石斛是雁荡山与生俱来的植物之一,在这座名山具有悠久的生长历史。多年前,它曾普遍依附于雁荡山的悬崖峭壁之上、幽洞林泉之畔、古藤林荫之中,是雁荡山麓人民敢于冒着生命危险采撷的对象。

雁荡山铁皮石斛从悠久深邃的远古走来,越过高峰,走出壑谷,降落人间,优雅的容姿是它的独立之景观,名贵的价值是它的地位之所在,神奇的药效是它的杰出的代表作,它集形态美、色彩美、风韵美于一身,融草木文化、中药文化、民间文化、科技结晶于一体,在雁荡山演绎了一幕幕异彩纷呈的自然和人文的活剧。

现在,雁荡山铁皮石斛已被人们奉为“中华仙草·雁荡石斛”,人工种植的铁皮石斛已在雁荡山遍地开花,也已成为雁荡山山花、浙产道地药品、中国铁皮石斛道地产区、中国既是食品又是中药材物质(简称“药食同源”)生产管理试点区、国家农产品地理标志产品、中国具有特色农产品区域公用品牌。而这个过程只用了20多年。

20多年来,雁荡山人民在铁皮石斛的资源、鉴别、组织培育、人工栽培、药理作用和产品开发做了大量的研究与实践,已经形成集种苗培育、种植、加工、销售为一体的铁皮石斛全产业链,成为雁荡山特色农业的一大主导支柱产业,取得了巨大的成就,也证明铁皮石斛在雁荡山具有强大的生命力和潜力。

据乐清市铁皮石斛产业协会统计,目前在大雁荡山范围内,从事铁皮石斛组培、种植、加工、研究的企业、合作社、家庭农场已注册的共有257家,其中国家林业标准化示范企业1家,中国铁皮石斛道地产区龙头企业1家,浙江省林业龙头企业3家,浙江省农业龙头企业1家,浙江省国家级农民专业合作社1家,国家“一村一品”示范村2个,浙江省道地药园6家,浙江省“一品一策”示范基地10个。人工种植铁皮石斛面积13000亩,年产铁皮枫斗800吨,产值13亿元,铁皮石斛鲜品(包括茎、叶、花、苗)3000吨,产值8亿元,铁皮石斛保健品产值11亿元,实现总产值32亿元。

20多年来,雁荡山人民依靠科技和文化传承,在不懈努力与创造创新下,终于形成了影响中国铁皮石斛市场的品牌。当然,品牌由品质决定,品质是品牌的基石。雁荡山铁皮石斛的品质,可以从它的品相、品种、品味、品位、品牌综合起来品评。好的产品都离不开优越的地理环境、深厚的地域文化的支撑,我们完全可以说,雁荡山铁皮石斛就是天、地、人三者合一、和谐融合的产物,为铁皮石斛产品中的极品乃至绝品。

综观雁荡山铁皮石斛的品质特色,可用“好、优、美、高、大”五个字来概括。

品相好。铁皮石斛植株形态优美,茎丛生,每枝向四周延伸,色彩绿中泛青,或现铁锈和古铜色,给人一种遒劲沧桑之感;花淡黄含绿,风姿绰约,间或紫色斑点,开时团团簇簇,文雅而不失娇媚,冷艳而不失热烈,具有立体的美;果实形如微型腰鼓,虽小,但绿意盎然,尤其是里面的种子,色彩金黄,恰如精心打磨出来的金粉,贵气十足。而由铁皮石斛加工出来的铁皮枫斗、花茶、叶茶、苗茶、保健品形体统一,包装时尚,质感极好。

品种优。经过多年摸索与实践,雁荡山人已完全掌握了铁皮石斛的人工授粉、开花结果、组织培育的关键技术,良种培育率、利用率均达100%。培育出来的铁皮石斛茎秆饱满、质地结实、粗细和色泽均匀,抗寒性、抗旱性强,早熟,产量高。

品味美。雁荡山铁皮石斛受雁荡山奇秀山水的滋润和雁荡山人精心的培育、加工,成品纤维含量少,多糖含量高,口感细腻、胶质丰富、绵软略黏,味道甘中带甜,回味无穷,嚼后几乎无残渣,有一种吃糯米饭的感觉。

品位高。中国历来有“北有人参,南有枫斗”之说,这显然说出了铁皮石斛是高品位的产品,在人们心目中不仅与人参相媲美而且还超越了人参。雁荡山铁皮石斛产品不仅自身质量过硬,同时还在种植、管理、收取、加工、包装、销售的全过程渗入了独特的地域文化,让消费者在享用后,能够体味到雁荡山的天下名山文化,这是一般产地无可比拟的。

品牌大。品牌消费时代的到来,催生了高端的铁皮石斛行业。雁荡山铁皮石斛是中国农产品道地产区,已镌刻着特殊的地理标签,产品已受国家地理标志保护,塑造了强势商业品牌,其品牌价值与影响力指数跃居中国农产品区域公共品牌百强。这几年,随着雁荡山铁皮石斛品牌战略的实施,也促使了铁皮石斛产业的聚变、拓展,实现了“注册一枚商标,打造一个品牌,振兴一片产业,致富一方百姓”的目标。

20多年来,雁荡山铁皮石斛产业由小变大、由弱变强,由单纯的农业产业,变为跨越农业范畴的综合性产业,带动了社会经济的全面发展。尤其是在当前“转型发展、赶超发展”的大趋势下,在“乡村振兴”、构建“全域美”的新时代大背景下,雁荡山人充分利用自然资源和人文资源,以推动农业结构调整和产业化经营为主线,坚持“适应性、观赏性、经济性”原则,打造了铁皮石斛从传承、科研、培育、加工、生产、销售,延伸至观光旅游、科普文化、养生等多层次、全方位、全产业链的运营模式。

现在,雁荡山人已建成了铁皮石斛博物馆、铁皮石斛文创园、铁皮石斛文化公园、石斛谷康养休闲基地等集观光、体验、启智、养生于一体的旅游项目,把铁皮石斛林下经济项目、雁荡山自然景观和人文景观做到完美的结合,深受游客欢迎。此外,雁荡山人还建成了首个以铁皮石斛为核心,集主题游乐、田园休闲、旅居度假、科普教育为一体的田园综合乐园和国内规模最大的溜溜主题乐园——铁定溜溜,自开业以来,也吸引了众多游客前来打卡。

雁荡山铁皮石斛旅游彰显了最新科技的成果,折射着地域文化的结晶,是乡村振兴的助推器,也是一条“农业+文化+旅游+互联网”的全新路子,潜力无限,前景光明。