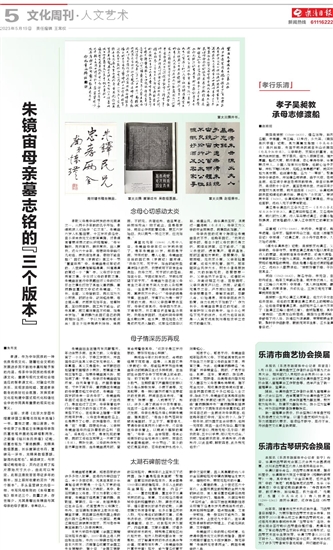

南阳吴昶教(1568-1633),谱名廷梓,后改名翮,字君重,号三峰,以号行,乡大宾。《南阳吴氏宗谱》记载,其为高嵩龙角岩(今属南岳镇)吴氏后裔,先祖于明洪武间自长山迁南阳(均属今虹桥镇),父亲早逝,家庭比较富有,他虽然体质较差,弱不禁风,但为人恺恻慈祥,端方厚重,豁达大度,躬行孝道,悉心奉侍母亲,乐意赈济穷人。乡里人如有纠纷相争,他耐心给予劝解,并私下赠以钱财。见路上有暴露尸骸,就买坟地为其安葬。他创建书塾,名为“一苇轩”,聚集族中子弟读书,并延请名师讲课。由于大疫,老师生病,他率领子弟在老师床前服侍,亲自诊脉喂药,连续数十个日夜,直至老师去世,然后买来衣被棺材为其安葬。明天启四年(1627),乐清知县胡良臣知道他的德行后,聘他为“乡饮宾”。崇祯庚午年(1630),乐清知县林大菁又宴请他,并给他官职,远近人无不仰慕爱敬他。

清江是乐清古代三条大江之一(另外二条是琯头江和万桥江)。清江渡旧称柽江渡,又名缆屿渡,明代时为义渡,行人车马要过清江,依靠小舢板摆渡,时有船翻行人掉入江中而死亡的事故发生。

梁章钜(1775-1849),字闳中,号茝邻,晚号退庵,经学家、楹联学开山之祖,他在《游雁荡日记》中写道:“过清江渡,泛小舟于巨浸中,久之始达彼岸。”

《道光乐清县志》记载:吴昶教家近清江,父亲早逝,母亲守节,有要在清江渡造大船以渡来往行人的愿望,吴昶教继承母亲遗志,修造大渡船,并奉献粮田二十亩为义渡田,所得收入作为渡工酬劳和修理渡船的费用。因此免遭小船在过渡时船翻人亡,远近乡人都赞颂他。“昶教好善不倦,子孙世其业。”

何白(1562-1642),原名守白,字无咎,自称丹邱生,晚年又号鹤溪老渔,明末布衣诗人,他在《三峰公六旬序》中写道:“其人质性肫肫,醇朴温厚,内敦孝悌,外修礼让,三族之党无不尊,事就而取型焉。”

吴昶教一生关心清江义渡事业,他交代子女在他去世后,将他的坟墓建在清江渡边上的蚅蜋山上,让他继续看着清江渡。当时地方名人徐大齐写了《登清江三峰公佳城二首》,佳城指墓地,其中一首诗曰:“古渡龙山势若迤,南阳处士葬何疑。仲舒每下行人马,孙绰应为颂德碑。束带躬耕全孝敬,鬣封手作倍酸悲。眼前宛写平生影,江水澄清春日迟。”