章太炎撰并书。

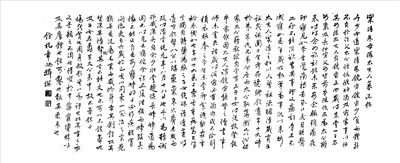

南怀瑾书赠朱镜宙。

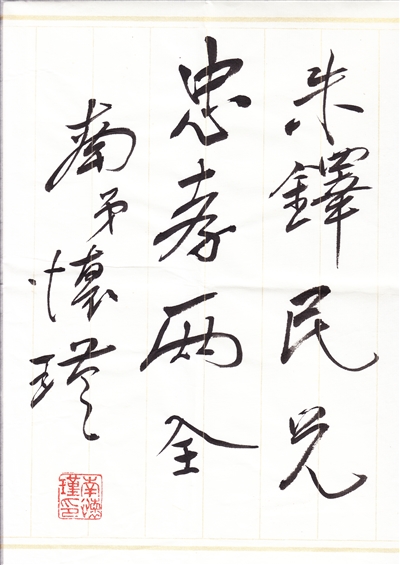

章太炎撰 黄葆戉书 吴敬恒篆盖。

章太炎撰 赵恒惕书。

孝敬父母是中华民族的传统美德之一,从两千多年前的孔子开始,孝道就被人们当作“仁之本”。朱镜宙六岁入私塾启蒙,十三岁攻读经史,自小深受传统文化教育熏陶,对孝道有着更深层次的认识和理解。“母兮鞠我、抚我育我、顾我复我,出入腹我。迄今六十余年,每想到母亲临终几句话,使我泪如泉涌,悲恸不能自胜!”回忆录《梦痕记》第三十一节“萱堂弃养”中,朱镜宙是这样记述的。人世间最难解释得清、纠缠得清的莫过一个“情”字,父母对子女的养育之情,子女对父母的孝敬之情。朱镜宙在言行中表露出对父母的切切怀念之情也打动了其岳父章炳麟。章炳麟在墓志文中记述朱镜宙,“及长,仕宦,父母皆前卒,既伐石为太公树表,时时念母,欲刻铭未果,每念辄头痛,夜即梦见如平生,觉痛转甚,至口戾目眣,医工所不能治,欲书其事,即又痛刻骨且不成寐,如是半岁始。”章炳麟为此回忆自己的同病相怜经历:“予以为精诚所感深矣!自念少壮尝趋候长姊姊,适病困,不时见,去宿他所,诘旦复往,倏而姊殁矣!恸不能止,自是每梦姊,明日必作疾眩冒闷绝,更五六岁始已,夫以同气一哭泣之哀,应犹如是。”清宣统元年(1909)八月十八日,朱镜宙母亲年仅48岁就去世了。是年朱镜宙20岁。起因是牙病,牙床成脓,毒入心脏。朱镜宙在日后的回忆录《梦痕记》里写道,“我母之死,死于穷,如当时能吃些清凉降火的药,我想或可不致有生命危险;我母之死,死于时代的落后,如在今日,牙医这样发达,牙病也可望不致于死。”朱镜宙为自己在父母有生之年没有尽到儿女的义务和责任,一生自责不已。“提到母亲的弃养,真使我万分伤心!”“母亲的病是牙痛,在当时,牙痛不认为是一种了不起的大病。所以父亲因事要去玉环,母亲还促其行。母亲因为家贫,不肯服药,只忍痛日夜自解盐汤来吃。我每当梦回时,犹能听到母亲用盐水嗽口声、吐水声,想见她老人家是彻夜无法入睡的。这样经过四日以后,适值台风,由乐清去玉环,须渡过一重海峡(乐清湾),母亲又为父亲的安全而焦虑,病情因此加剧。”

母亲去世的还有个原因让朱镜宙自疚不尽,他晚年回忆,“我写这部书时,每念少时父母饮恨终身之状,即泪流被面,泣不能仰。”“祖父去世时,遗有薄产,堪供温饱。那时正值地方衰败,恶棍横行,择肥而噬。见我家小康,父亲年轻喜做事,遂将大宗托管。刚巧,那年碰到台风作大水,树木小者连根拔起,大的折断无数,恶棍想要一份,父亲当然不会答允,遂借故兴讼,与衙役相互勾结,百般恫吓,父亲只得变产以应。然而,欲壑终无填尽之日,产尽而讼如故,逼得母亲服毒自尽,幸解求适时,恐酿人命,讼始得息。而母亲因此伤及肠胃,体力也就大不如前了!”作为长子,朱镜宙自责自己的无能,没有保护好父母的身安,给小小心灵烙下无尽的创伤,也成为他日后孤身一人离家远赴杭州等地求学立志成才的催化剂。

■朱有发

孝道,作为中华民族的一种优良传统文化,随着社会文明的发展进步而不断地丰富和赋予新的内涵。传承中华民族的传统孝道文化,重建与现代文明社会相适应的新孝道文化,对融合代际关系、实现家庭和睦、营造孝亲敬老的良好社会氛围,发挥贤孝文化在构建中国式现代化和谐社会中的作用具有重要的现实社会意义。

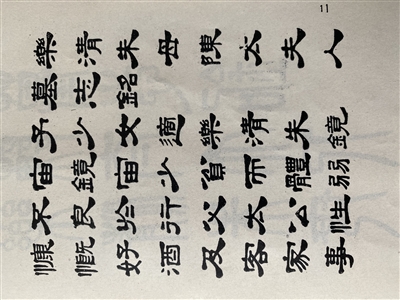

日前,求得《北京大学图书馆藏徐国卫捐赠石刻拓本选编》一书,喜悦之情,难以言表。书中收录了乐清名士朱镜宙母亲陈氏墓志铭并盖的拓碑缩影两张。之前据《瑶川朱氏宗谱》记载,该墓志铭为“章炳麟撰、无锡吴敬恒篆盖、长乐黄葆戉书丹,墓碑马一浮书、无锡吴敬恒篆额,皆海内名笔也”。解读碑文,与宗谱记载相吻合,页内还注明了拓片原始尺寸大小。由此可以考定,此版正是我苦苦寻证多年的版本。加上前所收藏的另外“两个版本”,手头呈显碑文内容一样、书写风格有别的《朱母墓志铭》版本达三个,数量之多,存世稀少。尤其是看出朱镜宙与其母亲的母子情深,非常动人。

母子情深历历再现

朱镜宙出生在腊月东风酿雪天,年幼体弱多病,在其之前,父母曾生育了一个儿子,不幸三岁而夭,并且祖母梁氏生其父亲汇东兄弟仨人,青年寡居,其父又是居长,举家眼巴巴地望着家里增添个男孩,慰高堂之情悦实难形容。如果朱镜宙再夭折,那如何了得!于是,母亲对朱镜宙倍加疼爱,白天背着干活,夜里搂着睡觉,寸步不离不弃。章炳麟在朱镜宙的母亲墓志铭文中记述,朱镜宙“三四岁时未尝一日去母怀”。朱镜宙晚年回忆他自己有生以来第一次出远门,是在他过了三岁,母亲背着他步行到十里之外的外祖父家去,母亲还有些不放心,在他背脊上插着一本黄历用来护身。父母在朱镜宙取名上,也是费尽了心思,依族谱排行,本该是“祀”字辈。因想他长命,父亲照朱镜宙祖母内侄孙辈取的名叫“臣尧”,将其归入外家,是有托庇的意思。同时又将他左耳带上一只银丁香(耳环),男扮女装。父母的所作所为自然事出有因。当朱镜宙满月时,曾有命师警告其母,“这孩子是三岁行根的,要好好地当心照顾”。

虽说当今年代科学发达,命师的话题不可取信,但是,从其回忆录《梦痕记》中,却能轻易罗列出朱镜宙年幼时期确实生过多种疾病,在当时社会医疗条件下可称得上致命的,如:肋下蛇带(医学称带状疱疹)、小肠气、左脚膝盖下严重糜烂脓肿以及小龟头肿胀发痒、小便不通等。尤其蛇带,是一种以剧烈疼痛为主要症状的皮肤病,民间自古流传说,“缠腰龙”转腰一圈,人就要死了,所以,许多人得了病后十分紧张害怕,况且对一名年幼患儿来说。小肠气每次发病,母亲也是格外细心照顾朱镜宙。据其回忆,“每当小肠气落到右腿夹缝里时,不上不下,痛苦非凡,累得母亲将其两只小腿分开,终日骑在母亲手臂上,以期减少摩擦的痛楚”。“母亲一生,含辛茹苦,每食必将美好的让给兄弟与父亲吃,而自己所食都是粗粝,十分节俭。”年少的记忆是至深的,慈母的爱护永远令人刻骨铭心。

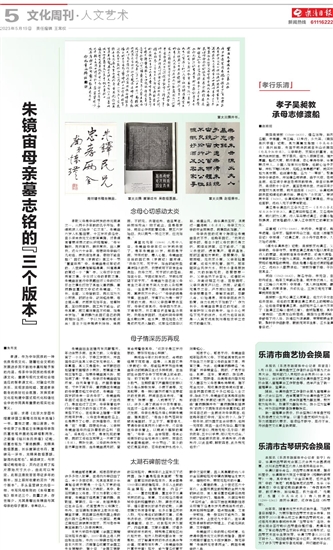

知恩于心,感恩于行。朱镜宙自知年轻丧失父母,不可能再有机会穷尽毕生之力报答父母的生育之恩、养育之情。为此,他请章炳麟赐名“咏莪堂”并亲题堂名。同时,广邀于右任、赵熙、汪东、黄溯初、陈石遗、沈尹默、范振绪、马衡等海内挚友和文人墨客为父母恩情咏诗题词。据不完全统计,现收集存世诗词近百首,出自民国初期五十多位知名人士之手。除此之外,朱镜宙还在其晚年出版的回忆录《梦痕记》前页,始终精印着由“章炳麟撰并书”“章炳麟撰赵恒惕书”的两个不同版本的母亲墓志铭,时刻将自己的一生痕迹与母亲同在。他在晚年回忆中说,“至论我个人,除了一股牛劲,时为国家社会设想外,他则一无可取。而且一生过失如山,罄竹难书。清夜自讼,愧悔无地!孔子曰:‘假我数年,五十以学易,可以无大过矣。’我呢,如能假我数年,学佛所学,行佛所行,以此自赎,聊报四恩。此外别无他求!”

太湖石碑前世今生

朱镜宙感恩戴德、知恩图报的许许多多动人故事,在海内外早已出了名。半个多世纪来,尤其在其故乡乐清瑶岙街坊更是一个经久不衰的话题,皆为教育后人之典故。其中,勒石树碑念父母恩,不乏为孝敬父母之榜首。朱镜宙不但邀集了章炳麟、吴敬恒、黄葆戉、马一浮、赵恒惕等多位社会名流、达官显贵为父母撰文、书丹,在石碑版本确定上取长补短,精益求精,而且碑石选用我国上等的古代四大名贵玩石——太湖石,邀请江南地区装裱篆刻世家、苏州老字号集宝斋掌门人孙季渊镌刻。

北京大学图书馆藏《徐国卫捐赠石刻拓本选编》,2007年由上海人民出版社出版,书内189种碑志拓片源自北大校友、济南著名收藏家徐国卫先生捐赠的。据介绍,“徐国卫捐献的石刻拓片,镌刻年代上至东汉下迄民国。除少量是拓自其画廊‘聚雅斋’自藏石刻的新拓本外,其余都是1949年以前的捶拓本,多系入土前的乌金精拓,品相颇佳,内容广泛。……墓志和墓碑,墓主中不乏清末民初政治、军事、文化和经济等领域中活跃和重要的人物。碑志对其生平、谱系都有比较详尽的记载。从碑志撰文书写者来看,也多系著名历史人物,无论是他们的撰述文章,还是书法手迹,对研究利用者来说,都很值得重视。总之,这批拓片涉及面广,内涵丰富,文献价值高,对诸多领域的学术研究,特别是江南地区近代地方史、地方人物研究都会有一定帮助,对了解清末民初书法也具参考价值,可谓弥足珍贵。”《朱镜宙母陈氏墓志并盖》拓片,能为著名收藏家眼中之宝收藏,且从其集藏的近八千份金石碑帖拓片中精选捐赠给北京大学,编册成书,更可见拓片的分量。

令人痛惜的是,上个世纪五六十年代,全国开展空前规模的全民大炼钢铁运动,有人竟将墓志铭碑石选用为钢炉的炉门。理由是,太湖石号称“点石成金”,由石灰岩在周围酸性恶劣环境下经漫长岁月侵蚀后形成的,其质地特别坚硬,熔点相当高,又有一定韧性,是一般石料不能所及。据街坊流传,上世纪九十年代,在乐清虹桥孝顺桥钢炉废墟上,仍能见到此碑,文字耀眼。

朱镜宙对父母的用心和诚意,也使得中国传统文化积极传播者、国学大师南怀瑾在九十四岁高龄,挥笔亲题“朱铎民兄忠孝两全”,概括朱镜宙的人品。