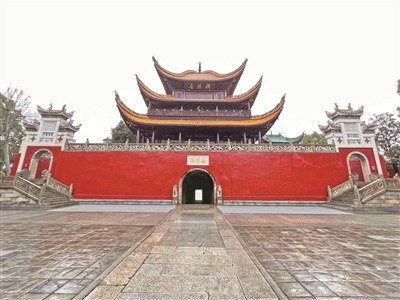

岳阳楼。林翔鹏 摄

■张良好南宋开禧元年(1205)暮冬,地处东南沿海的温州,虽不似北方冰天雪地,但海风夹带潮湿,寒气直逼骨髓。此时,仍在温州老家丁父忧(为父亲守孝)的水心先生(名适,字正则,1150~1223),惊闻远方传来的讣讯,内心世界瞬间也入了冬,风刀霜剑,雪花乱舞。

水心先生搓揉着冰冷的双手,拨开哀伤的愁云,回首往事,万千思绪从心底喷涌上来……

重振岳阳楼

水心先生脑子里,最先浮出记忆的画面是岳阳楼。

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼……

这是北宋政治家、文学家范仲淹(989~1052)散文名篇《岳阳楼记》中的开篇之笔。范仲淹借写重修岳阳楼之事、状洞庭湖之景,大抒情怀,留下“不以物喜,不以己悲”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等金句,广为流传,可谓妇孺皆知。

历史上,岳阳楼大修多达50余次,仅宋代记录在册的就有7次,其中北宋3次,南宋4次。范仲淹笔下的滕子京重修岳阳楼,时在北宋庆历五年(1045),为宋代第一次。此后,元丰二年(1079)、崇宁三年(1104)、南宋绍兴八年 (1138),郑民瞻、孙勰(字志康)、范漴分别主持重修。

时光飞逝,转眼一甲子,南宋庆元四年(1198),知岳州巴陵县的翁诚之(1137~1205),见岳阳楼老旧倾危,决定再兴土木,为之一新。

翁诚之是水心先生的温州老乡,名忱,南宋乐清人,是“永嘉四灵”之一翁卷的伯父。先祖翁邾,原籍闽莆田,唐天祐间(904~907)任乐成(今乐清市)县令,任满见中原纷乱,不愿复仕,隐居长安乡排岩头(一作白岩头,今属乐清市柳市镇),至翁诚之辈已传九世。祖翁之才,字宗旦。父翁舜陟,政和六年(1116)自温州郡城商巷返还祖居地排岩头。兄弟三人,他居长,二弟翁慥(字兰慥),三弟翁公式(字常之)。子二,长翁中行,次翁中立。

水心先生熟知翁诚之底里,除了是老乡,还有更深层的关系。水心先生的岳母翁氏(高子莫妻)是翁诚之的叔伯姊妹,两人是远房亲戚,论起辈分来,水心先生还得喊翁诚之一声堂舅。翁诚之比水心先生年长十几岁,但出人意料的是两人多以“同年”相称。说起这一称呼,水心先生永难忘怀,那是淳熙五年(1178),一个风和日丽的春天,他与翁诚之一起踏上翻山涉水的旅途,远赴京师参加会试,继而参加殿试,两人均以不凡的才华顺利考中进士,水心先生还得了个第二名——榜眼,成为淳熙戊戌科姚颖(字洪卿,1149~1183)榜的“同年”。

水心先生印象中的翁诚之,重情重义,笃孝至诚,“貌方神清,正其色词,无一毫假于人意”(叶适《翁诚之墓志铭》),言出必行,为人古道热肠。水心先生忘不了温州老乡河溥(字商霖),他擅长诗词,但一生潦倒,“死之日,殡具无赀”,正是“翁忱率素往来者葬之”(明黄姬水《贫士传》),才得以入土为安。

水心先生听说,岳阳楼竣工那天,晴空万里,翁诚之登上恢宏巨制、亲自修整的楼阁,凭栏远眺浩瀚无垠的洞庭湖,不禁想起范文正公的那篇名记来,微风拂过,诗兴愈发浓烈,一首《岳阳楼新成》脱口而出:

万顷平波澹不尘,一眉晴绿上横陈。

个中爽气依然在,只欠当年作记人。

喜悦,好朋友当然要分享。仍沉浸在旧楼换新颜喜庆中的翁诚之,随后又写了《岳阳楼新成,呈任使君、钟别驾》两首诗,并在题下注“元丰戊午(1078)楼灾,郑民瞻再建;建炎间(1127~1130)经兵火,绍兴戊午(1138)范漴修,今修又庆元戊午(1198)也”之语,分别寄给好友兼上司的任使君及钟别驾。诗云:

元丰栋宇屹层楼,甲子于今岁再周。

天上月宫新玉斧,人间仙馆渺瀛洲。

君山梦泽增奇观,熊轼屏星得胜流。

颜杜燕公题咏后,尚多物色为分留。

东南此地为奇观,湘楚今来得饱看。

雨送新流荆渚急,波增旧水洞庭宽。

重怀好句千年在,独倚危栏六月寒。

渔子不知时事换,扁舟终日弄纶竿。

两位挚友见信后,得知岳阳楼重振雄风的好消息,又细细品读清新淡雅、立意高远的诗句,如沐春风,欢喜了好一阵子。

从明州到郴州

水心先生知道,执政巴陵,修缮文化名胜,仅是翁诚之仕途中的一个片段。

翁诚之一生,做官做了三十来年,为黎民百姓奉献了近半辈子,“未凭湘水绿,能似长官清”(徐照《送翁诚之》),做得很清正。

翁诚之初“在张栻(1133~1180)幕久,为得力助手”(陈傅良《答丁子齐》),崭露政治才华,薛季常称其是“英才”,以为缓急可用。

翁诚之正式踏上宦途,是在登进士第后。赴京接受任命前夕,一众人为其饯行,“永嘉四灵”之一徐照(字灵晖)作《送翁诚之赴阙》相赠,依依惜别:

我亦清湘去,何年可会君。

贫惟诗送别,愁觉酒难醺。

郊祀随天仗,台占识瑞云。

定知分美郡,音问欲相闻。

托徐照吉言,翁诚之那次分配到的地方是明州慈溪(今宁波市慈溪市),职位是县尉,掌治安捕盗之事。慈溪虽非大县,但依山滨海,阡陌桑田,邻近京城临安(今杭州),而且离老家乐清也不远,在翁诚之看来,已然是理想的“美郡”了。翁诚之赴任那天,亲朋戚友在江边搭了祖帐(饯行临时搭设的帷帐),“几百人”前来饯别。同龄好友、瑞安人陈傅良(字君举,号止斋,1137~1203)因事耽搁,待赶到江边上时,船已启航。望着渐行渐远的风帆,陈傅良心中一片惆怅,愧疚之余写了一首《翁诚之尉慈溪再拟祖送不及》:

昨来久伫骊驹集,今来怅望樯乌急。

中年送客亦多违,先事徒劳后无及。

江头祖帐几百人,落纸珠玑诗什什。

自哦短韵意甚得,亟欲陈之复羞涩。

君方筮仕从兹始,骅骝开路日千里。

若逢人话子陈子,侏儒一节今如此。

慈溪任内,翁诚之在县尉厅的大院里盖了一座“无我亭”,提醒自己时刻要忘我无私地为老百姓办实事。陈傅良为此赋《寄题翁诚之慈溪县尉厅无我亭》:

星月明当户,乌鸢下傍人。

小亭长独立,通国自相亲。

置尉缘求盗,居官已丧真。

须知三尺外,敲榜亦深仁。

在慈溪,翁诚之一干就干了好多年,因其推行仁政教化,盗窃犯罪案件越来越少,“通国自相亲”,地方治安一派祥和。继而,升为邵州邵阳(今属湖南省邵阳市)知县。

庆元(1195~1200)初,翁诚之调任岳州巴陵知县。“永嘉四灵”之一徐玑(号灵渊,1162~1214)作《送翁巴陵之官》相赠:

好去巴陵县,神仙屡此过。

但知存惠爱,自足感弦歌。

官况湘流碧,诗情楚岫多。

梅花送征棹,万里接阳和。

在官场摸爬滚打二十多年后,翁诚之再获升迁,调郴州(今湖南省郴州市)任通判,掌管粮运、家田、水利和诉讼诸事。

开禧元年十二月七日,翁诚之终因公务繁忙,积劳成疾,病逝于郴州任上,享年69岁。

几天后,徐照得知翁诚之驾鹤西游的消息,怅然若失,声泪俱下,作《哭翁诚之》悼念:

高义似君稀,思量泪滴衣。

公余长对坐,路远未容归。

橘井尝甘冷,兰亭辨是非。

谁怜穷贾岛,临老失栖依。

与此同时,水心先生也收到了翁诚之逝世的噩耗,一时间如晴天霹雳,肝肠寸断。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,戚谊兼友谊、同乡兼“同年”的至交,就这样在他乡走了,走得那么突然。水心先生强忍悲痛的泪水,呵了呵苍白如霜的双手,写下《翁诚之挽词》:

西方之人美无度,眷此南邑朝阳鸣。

如锥出囊拟砭国,似璞有价空连城。

三仕郎官老将及,一去郴州唤不譍。

朔风吹潮没复涌,渡口野梅飞碎琼。

一袖清风诗思远

两年后,即开禧三年(1207),又是一个山寒水冷的冬天。翁诚之遗属特来拜访水心先生,告知本年十一月十三日,他们打算把翁诚之的灵柩安葬到永嘉县秀峰山(位于今鹿城区双屿街道北部),并请他为翁诚之写一篇墓志铭。水心先生没作任何推脱,似乎早有心理准备,抑或在他的心里,这是责无旁贷的事。

水心先生再次穿越时空,回想起故人的点点滴滴……

翁诚之一生,官虽然当得不大,诗却做得极好。乾淳间(南宋乾道至淳熙年间,1165~1189),许及之、潘柽、翁常之等人在温州组建诗社,翁诚之也是其中重要的一员。翁诚之在房族兄弟中排行第四,人称翁千四;其弟翁常之排行第十四,人称翁千十四。兄弟两人诗才旗鼓相当。翁诚之出仕之前,经常与同社弹琴赋诗,啸咏终日。后起之秀徐照对翁诚之极为敬服,称其“五言多好句,颜杜减诗名”(徐照《送翁诚之》),将他与南朝宋文坛领袖颜延之(字延年,384~456)、唐代“诗圣”杜甫(字子美,712~770)相提并论,评价不是一般的高。

翁诚之外出为官后,虽与同社聚少离多,但仍保持着密切的书信往来,隔空唱和,雅韵不绝。在巴陵任上,翁诚之曾将自己的作品辑为《岳阳别集》二卷(今佚,书目载于《宋史》卷二百九·志第一百六十二·艺文八)。

水心先生记得,有一年秋天,已升任邵阳知县的翁诚之回乡探亲,同社友人得知消息后,纷纷从各地赶来,阔别重逢,总有喝不完的酒,论不完的诗。翁常之自然也在场,与兄长一唱一和,妙语连连,直将情谊与诗意交织的氛围推向高潮。在座的诗人,徐玑是较年轻的一位,他陶醉其间,腹中诗浪翻腾,一首《奉和翁千四知县千十四隐居山中作》如泉水般汩汩而出:“翁侯两兄弟,志尚等高独。……难兄早登第,高风动乔木。……令弟小谢徒,深沉郁林麓。……兄倡复弟酬,音调谐击筑。……我爱二君子,芳馨袭兰菊。”

翁诚之放怀长吟以鼓舞诗坛、克己廉明而鞠躬尽瘁的形象,在徐玑的脑海里总是挥之不去,即便翁诚之离开人世后,仍念念不忘的是其诗好、官清。他在《翁通判挽词》中写道:

处已先能俭,为官易得清。

长卿诗最好,叔度德难名。

归旐郴江远,新坟秀岭平。

松楸本相望,惆怅不堪情。

诗也罢,仕也罢,一切俱往矣!

水心先生从遥远的回忆中,恍然回到现实,铺纸提笔写起《翁诚之墓志铭》:

公姓翁氏,讳忱,字诚之……学不名一家,事物之义理,深约精尽。文字重密,有周、汉体。诗尤得句律,读之者如在庙朝听《韶濩》之音,金石之声,非山泽之癯所能为也。少有大志,自闾阎隐疾,田野久困,上劘人主,秘及宫掖,皆欲尽言而不忌。诚使得行其意,不得乎其言则不止,不得乎其职则不进也。公之平生可考见者如此,然则不足为名士贤大夫乎?!

……