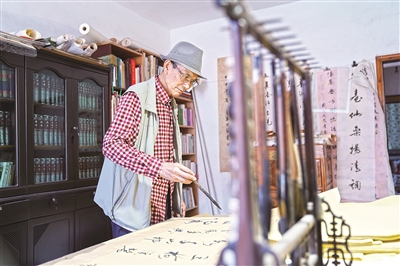

赵章盛在写书法。

赵章盛在看书。

■乐清市融媒体中心记者赵宇统 文/摄

1944年,赵章盛出生于乐清市白石街道下阮村的一农户家中。赵章盛童年养鹅放牛,青年拾柴搬树、壮年以拳会友并广纳门徒、中年下海经商……时代在变,事业在变,唯一没变的是赵章盛手中那一捧就是一生的书。晚年,他开始整理一生的所读所感所想。为宣传家乡中雁,他用几年时间,写坏了几块电脑写字板,将中雁荡跨度1600年的诗词搜集整理成册,出版《中雁荡古今诗词选》。

如今,79岁的赵章盛正忙着整理过往所写的诗词联对和民间传统的乡党应酬内容,让这些年的翻阅和行走复归于书中。

飘扬在山间的朗朗书声

“饥寒未解农家子,牧牛耕读谁可怜。”在赵章盛《六十述怀》一诗中,曾这样回忆自己的童年。赵章盛的童年,正处于新中国百废待兴之际,而下阮这个小村也不例外,那时,读书是一件奢侈的事。

“那时候读书不容易,白石小学分为初小和高小两个阶段,初小(1~3年级)在街口村(祠堂);高小(4~6年级)则需要通过考试才能入学,设立在上陈村(祠堂),开始的课桌都是四人围桌而坐。”赵章盛回忆。

初小只有语文算术,高小也只多了珠算、自然、地理、历史四门课。当时没有好的教育资源,但赵章盛的语文成绩特别好,并对古文产生了强烈兴趣。在上学期间,他手中常常会拿着古文书籍,随时随地翻看。“我堂叔有5个兄弟,其中最小的叔叔和最大的伯伯最爱看书,我受他们的影响,从小就喜欢翻阅家中的古文课本,对各种经典小说更是喜爱。”赵章盛说。

小学的时光倏忽而过,因受当时条件限制,赵章盛毕业后只上了初中,便匆匆结束了自己的学堂生涯,开始为了生活奔波。上世纪50年代,白石柴木紧缺,下阮的村民需要远赴永嘉龙潭樵采,来回路途需七、八个小时。当时,年仅10多岁的赵章盛跟着同样好学的的叔叔一同前去砍柴,归途中偶遇于路廊歇脚,看到路廊小店摆着一本《古文观止》,背着柴火的赵章盛便拿起翻阅了起来。

“唛,别看了,你年纪太小,看不懂的。”店主调侃道。

“别看他小,这本书里的文章他都会背,来,背一段!”同行的叔叔对年轻的赵章盛说道。

赵章盛随即开始逐篇背诵《古文观止》内的文章,朗朗书声引得摊主啧啧称奇。

“那段上山放牛、下山养鹅、常常樵采的日子,有书与我相伴,让我每天都觉得很充实很高兴。”赵章盛回忆道。

拼搏在海上的不屈灵魂

“坎坷人生味亦浓,三春北麂雨濛濛。栖身孤岛茅棚屋,放网扁舟蓑笠翁。”同样在《六十述怀》中,赵章盛如此形容年轻时出海捕捞乌贼的一幕。

“我们白石下阮村,一直以来以‘海上’营生闻名。”赵章盛打趣道。“海上”营生,指的是出海捕捞海产品的生意,上世纪六七十年代,向着美好生活前进的下阮村村民,开始自发前往北麂岛附近的洞头渔场捕捞乌贼,小帆船一度达到十几艘之多,年轻的赵章盛成为了其中一员。

“出发捕乌贼,都是午饭过后,从我们村内的河埠头出发。船靠手划以及风帆助力,船上会载着去海岛后搭棚用的材料以及一些干粮。”赵章盛说。从白石河到瓯江,从瓯江到东海,路途长达一日一夜,三人一组轮流划船,那个年代的下阮赶海人,硬是一桨一桨的将一叶山村里的扁舟划进了深蓝。

“海况是瞬息万变的,常常会有极端天气出现,幸运的是我们这十几尾下阮村出去的小船出入平安。”赵章盛说。千辛万苦到达北麂岛,挑战却刚刚开始。在荒岛上安营扎寨,日子苦得跟野外生存探险一般,生活中互相扶持,出海时相互协作,唯有这样,才能载得满仓丰收光荣返乡。想必在这惊涛骇浪和孤岛守望中,年轻的赵章盛心里想的不是《海燕》,而是“东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙”的中国式壮怀。

除了出海捕鱼,年轻时还曾与亲朋一同出门收购木材,几人一组,扛着巨大的树木从如今的仙居一带徒步回乡。路途的艰辛,更赋予了木材的珍贵属性,而徒步扛树的过程,更让他记忆犹新。

天将降大任于斯人也,必将苦其心志,饿其体肤,空乏其身,增益其所不能……在赵章盛如今所写的诗词与联对中,都有一些年轻时经历的片段。“年轻时我做过很多行当,其中辛苦非现在年轻人所能体会,后来逐渐成为自己创作时的灵感来源。”赵章盛感慨。

传承在民间的“乡党应酬”

“斯玉虹洞,峰曰玉甑,岩名道士,因由石色,古称白玉洞天,乃十二真君飞升之所……”这是赵章盛在《玉虹洞重修碑记》中写的一段话,寥寥数语,就将玉虹洞的前世今生做了一个概括。作为一个土生土长的白石人,赵章盛一直以来将收集白石历史传说、人文典故为己任,堪称白石“行走的史书”。

“耕读获双田碧玉,逸居抱半卷诗书”,在赵章盛的家中,顶楼单独空出了两个房间,一个房间内门口挂有这样一副对联,这两个房间作为他的书斋,名曰“耕逸斋”。数个巨大的书柜中,藏有书籍数千册,一张巨大的书案占据了房间绝大部分空间,桌上、地上散落着写好的作品,墙壁的空白部分也均被其书法作品挂满。“我这有许多书,现在市面上都已经很难找到。”赵章盛打开书柜,轻柔地抽出几本书向记者介绍。

与许多喜爱作诗作词、苛求平仄韵律的古文爱好者不同,赵章盛的文除了注重对仗平仄,还更注重传承古文中流淌而出的传统礼仪文化。“前年,我受邀前往河南商丘,为数年一度的世界戴氏宗亲聚会祭祖做赞礼(主持人),并撰写祭文。”赵章盛介绍。在祭礼现场,赵章盛用乐清本土方言宣读祭文,独特的音质和堪称经典的祭文,让在场的戴氏族人都深受感动。祭礼之后,在场的一位香港大学教授与南京师范大学的一位教授,为了这篇祭文单独来寻他交流并复印了祭文。

“无论是祭文还是碑文都是十分严谨的。一些细节如长辈晚辈之间的称呼与地名方位之间的联系,更是需要慎之又慎,这些被统称为‘乡党应酬’。”赵章盛说。随着时代的快速发展,这类传承着民间传统礼仪的“乡党应酬”正逐渐从我们的生活中淡去,为了能够保护这些宝贵的礼仪传统,让更多人去了解我们自己的传统礼仪文化,写一本与“乡党应酬”有关的书一直是赵章盛心中愿望。在接下去的岁月中,赵章盛将为本土传统礼仪文化继续书写,“乡党应酬”也或将从老一辈的口口相传中被他一一收集记录,付诸笔端,传承下去。