扫一扫 看视频 陈瑶璐 制作

叶升龙。

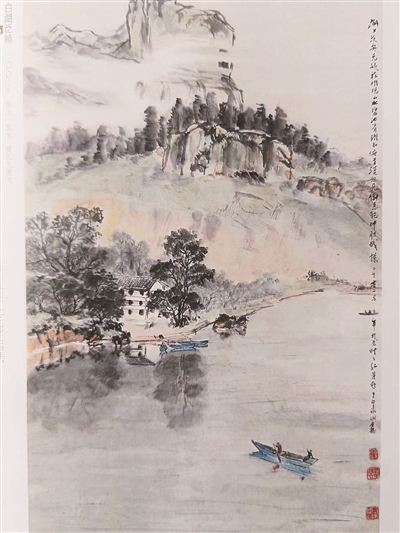

叶升龙作品。■乐清市融媒体中心记者 叶长一

1929出生于北白象镇樟湾村的叶升龙,1950年毕业于国立杭州艺专(今中国美术学院前身)国画系本科,师从潘天寿、黄宾虹、吴茀之、高冠华等几位国画大家。如今,虽期颐之年,仍稳步走路,声音清亮,精神矍铄。

他曾被著名书画艺术家高冠华称为人才、时代科学院院长吴宗熿教授视为知音,当代国画大师徐悲鸿夫人廖静文称赞其画集“笔精墨妙”。

一朝喜欢一生追求

“这是我的画室。”近日,叶升龙带着记者走进了他的画室。画室中间是一张画桌(几张课桌排好、铺上桌布),上面摆了一盆干花,桌上放满了书画及颜料;画桌的四周除了留有一条容人走路的走廊,其余都堆满了画板、书画及相关材料。

“现在眼睛不行了,看书画画,都得用放大镜。”叶升龙一边介绍着,一边指着四周的画板和资料告诉记者,过去跟着他学习的学生很多,这些画板都是当时为学生们准备的,现在年龄大了,也没多余精力来整理这些书画,所以都堆在一起。“当然,指导学生我都是义务的。”叶升龙笑着补充。

看着这一屋子的书画,他笑着回忆,幼年,父亲喜欢吸烟,当时每包烟壳上都有一张“牌头”,他看到香烟牌头上这些精致的画十分喜欢,就向父亲要过来收藏起来。

父亲看到叶升龙喜欢这些香烟牌头,也就有意把一些好看的图片带过来给叶升龙。渐渐地,叶升龙把香烟牌头装满了两个鞋盒。叶升龙说,自三四岁开始,最感兴趣的事就是拿出一张张香烟牌头,摆起来一一欣赏。

上小学时,他还清楚地记得,美术老师第一节课让大家画一个田螺,不一会儿,叶升龙就画好了。老师看了十分开心,表扬了叶升龙。一天,叶升龙带了几张香烟牌头问老师:“老师,这些画是画出来的吗?”得到老师肯定的回答后,他又问:“这么小是怎么画的呀?”老师笑着告诉他,画是大的,这些是通过缩小后,印出来的。

叶升龙从此爱上了画画,每天回家除了完成作业,就是仿照香烟牌头上的作品开始画画。“一般学校四点左右放学,我回家后,先画一个小时,然后吃饭,再做作业。365天,每天坚持,那时我的梦想就是画画。” 叶升龙提起这些,一脸开心。

“初中和高中都在温州读书。当时为了画画,周六周日同学们急着回家,而我就留在学校,只为清静地画画。” 叶升龙说。1947年秋,叶升龙如愿考上了国立杭州艺专国画系本科。他开心地说,当时他的老师就是潘天寿、黄宾虹等大师。但让他终身难忘的是,入学后,他得知国画系不开人物画科,就去问老师,得到的回复是“人物画已衰落,无人画了”,他听后十分苦闷,但他不气馁,每天上课,十分认真,并暗下决心,要研究解决这个问题。

在国立杭州艺专国画本科系学习期间,他还担任院校学生自治会总务兼康乐股长,积极配合地下党筹备应变,并任应变会总务。让他感到自豪的是,1949年7月1日,他被党输送入杭州青年干部学校,后被分配到团省委青年文工团,担任团支部副书记、美术组组长。

回忆往事,感慨万分,叶升龙对当年的事似乎历历在目。他说,1950年,他被聘任为浙江省暨杭州市迎接世界青年代表团筹委会委员、布置组代组长兼美术总设计,负责三万人会场、主要街道、西湖游览区、宾馆和车站的设计制作工作。最后他与团队出色地完成了各项任务,受到奖励,还在省文艺会演中立了功。

当年,他从国立杭州艺专国画系本科毕业。

1952年,他以省青委身份列席中国共产党浙江省省级机关第一次党代会。

历经坎坷无怨无悔

正当叶升龙风华正茂时,1952年12月,在一次省机关干部体检中,发现他的肺部有病灶。当时,团省委领导对他的健康十分关心,安排他到温州医院附属疗养院疗养,并确定为休养保留人员,病中工作关系转至省文化局(厅)。

几个月后,叶升龙病情好转出院,向省文化局报到。1954年5月,因身体关系,他再次选择了回家休养。

回乡之后,虽然是病贫交加,困难重重,但叶升龙从没有对国画事业灰心丧气。在艰难时期,他把一切的不幸化为动力,一边与病魔作战,一边科学地利用时间,把国内外一些宝贵文献收集(搜集)过来。每天,不断研究、探索,然后整理资料。当时没有电脑,每个字都是一笔一划写出来。

生活中,他与书画对话,书画成了他的终身伴侣。他认为,我们的国画不能仅以传统的山水画、花鸟画为大众所欣赏,还应创作一些记录历史事件、表现现实生活、描绘建设成就和反映各条战线先进代表人物形象的新国画,来陶冶、鼓励、激励人民大众,助力社会进步。

为了追求这一理念,他执着探索,继承发挥诗、书、画三者在国画创新中的作用,摒弃旧文人画内容,真实地描绘了当代社会生活,创作了群众喜闻乐见,雅俗共赏并具积极进取精神和具有独特个人风格的新国画。

1993年元旦,叶升龙在杭州市文化宫举办了“叶升龙新中国画探索画展”。《他在深耕》《疑是病员呻吟声》《三面明镜》《游在龙湫》等60多幅功底深厚、寓意深刻的国画当即在杭城艺术界引起轰动。杭州名流观看画展,均给予很高评价。留言册上,教授、专家、学者30多人题词。书画家吕国璋赞他:“从立论、题材、笔墨、构图、题诗,各方面不落陈套,别出己意”。还有学者吴济川、王伯珩等都给予高度评价。

2008年,叶升龙的《升龙叶叶红国画选集——画外画》由浙江人民美术出版社出版发行。

60年著书30多年义教

自回家疗养开始,叶升龙开始博览群书,把节省下的钱购买了大量的国内外书籍,在家研究画论。在家的半个世纪,他每天阅读中外画史、画论和有关文献,重点研究人物画论。从东晋顾恺之的“以形写神”“对象论”及其《画云台山记》,徐悲鸿先生的《中国画历代美术回顾》,李可染先生对明代董其昌画论的批判,以及黑格尔、马克思的绘画理。

通过几十年的研究,叶升龙提出,人物画必须具有环境、主体、对象“三要素”,才能突出人物的精神面貌、性格及行为意义。

1988年,他完成论文《发掘祖国中国画典型论遗产与对“三要素”的研讨》,该论文13000字,刊发后首先得到“主客体关系学”创始人吴宗熿的认同和赞赏。此文是其解开世界绘画难题的一个探索,曾获世界文化艺术研究中心优秀论文奖和中国人才科学研究院特等奖。

之后,他一如既往地深入研究。他说,有时写着写着,发现论文中出了一些问题,数据和材料对不上号。为此,他会查阅无数的相关书籍,有专业理论书,也有名家书画,反复查核,一直到这个问题解决了。叶升龙说,这样的事经常有碰到,耗时最长的一个问题整整停了一年多时间,在一年多的时间里,他查了上百本书,然后整理资料寄到美术学院,向相关教授请教。他每到一个地方,都会考察一些艺术学院的国画资料,一次他去南京艺术学院,看到当地图书馆有他需要的书,当时一口气就买了10多本带回家。

1992年,他的左眼因“中心性视网膜炎”复发不治而盲,他就利用右眼坚持工作。叶升龙告诉记者,亲戚们都劝他放下工作,但他想早日完成第四章“语言文字艺术论”,所以有时悄悄地把中西医药混起来吃。他说,眼睛会随着年龄增长而越来越差,所以要抓住有限的时间,抢写论文是最重要的。

60来年的研究中,他翻阅了无数相关文献,目前堆在画室里还有上千本书籍。近几年来,他的眼睛是越来越不好了,但他坚持着用放大镜改稿,把已完成的相关论文整理成集,完成《探索传神论 破解绘画难题》一书,全书分“典型论”“意境论”“变形论”及“语言文字艺术论”四章等章节,约计20多万字,2015年9月由浙江人民美术出版社出版,该书旨在破解绘画理论难题,建立正确绘画理论。叶升龙说,完成了《探索传神论 破解绘画难题》一书,是他的终生大愿。

在家乡的半个世纪多时间里,叶升龙参与了家乡建设的多项任务。1958年,他被聘参加公社文化馆创作工作。他自编自导的《王茂卿》(花鼓)和《钢铁英雄》(莲花),在1959年浙江省举办的歌舞会演中获编导、演出大奖,后被乐清市(县)文化馆邀聘到乐清曲艺协会工作。

1964年他自编的鼓词《一头小黑猪》获当时乐清县会演编导三个大奖。之后,还创作了好多作品。1986年,受温州、乐清两级政府表彰。当时乐清县文化局还向叶升龙颁发了“从事文化艺术工作二十五年,为文化艺术事业做出了贡献”的荣誉证书。

1987年之后,他在北白象镇中学创办起美术培训班,纯公益义务教学。

这个培训班,他利用周六周日双休日,一般都是周六下午,受到了爱好美术学生的大力欢迎。从最多的一个下午30多人,到90多高龄仍带学生,30多年时间里,风雨无阻,受益学生达1000多人,其中100来人先后考上美术类学校,好多学生还考上了他的母校——现在的中国美术学院。

让他高兴的是,虽然他无子无女,但学生们就像他的子女,一些学生经常会去看望他,经常与他交流。

中国美术学院教授、浙江省美学学会原会长杨成寅老师曾如此评论叶升龙:叶升龙老师的探索,主要是对绘画的题目很有研究,他能带给观者带来画外之音,留给人遐思,留给人启示,留给人无限的想象空间……从而形成了鲜明的个人艺术特色。

这就是叶升龙!

本文部分资料参考《探索传神论 破解绘画难题》