花香深处,是与自己和解的温柔

花香深处,是与自己和解的温柔

■文雯

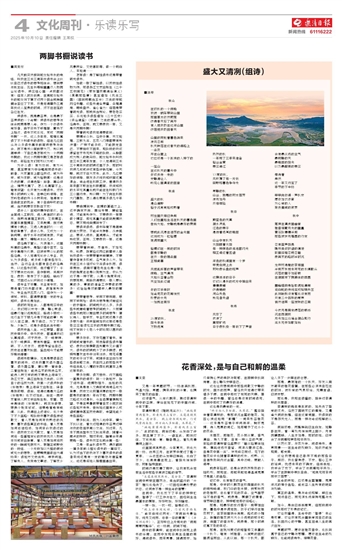

又是一年寒露时节。一场淋漓秋雨,气温大降。寒露,携来深秋的冷意,也携来了桂花的幽香。

这缕香气,从宋代飘来,拂过李清照病中的容颜,缭绕在她笔下的字里行间,千年不散。

李清照填过《摊破浣溪沙》:“病起萧萧两鬓华,卧看残月上窗纱。豆蔻连梢煎熟水,莫分茶。 枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。终日向人多酝藉,木犀花。”

“病起萧萧两鬓华,卧看残月上窗纱。”此时的她,病后初愈,头发白了许多,而且掉了不少。一语至此,即刻打住,下句另起一意:静卧榻上,看残月慢慢爬上窗纱。

这画面何其熟悉。今年夏天,我也大病一场,休养三月,在寂寥中度过了整个夏季。一头浓密的头发早已稀疏,也白了不少。也常常靠在枕上,看阳光缓缓移动,树影摇曳窗前。

时间仿佛放慢了脚步,让我有机会觉察生活中那些平常被忽略的细节。

“豆蔻连梢煎熟水,莫分茶。”李清照在病中煎服豆蔻药汤,连当时盛行的“分茶”雅戏也免去了。一切回归到最朴素的状态,这何尝不是一种生命的智慧?

在病中,我也放下了平日的种种忙碌,暂停了一切工作与社交,回归到生活最基本的模样,好好吃饭,好好睡觉。

一粥一饭,一饮一啄,皆是修行。

“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。”俞平伯说这两句:“写病后光景恰好。说月又说雨,总非一日的事情”(《唐宋词选释》),正好呼应上片起句的“病起萧萧两鬓华”。这一场病,时间不短。

病中的李清照,能在闲中找到枕上读书的乐趣,在雨中发现日常生活里的美好。得闲读书,雨来赏景。随遇而安,始终保持心灵的柔软与敏感,在困顿中找到诗意,在心静处安顿自己。

这也让我想起病中那些闲散又宁静的时光。窗外的雨声,曾经我只觉得它带来诸多不便,在病中却成了悦耳的天籁。捧读一半的书籍,曾经总是没有时间读完,在病中却成了我最好的消遣。

这也是我最爱的一句。

“终日向人多酝藉,木犀花。”整日陪伴着李清照的,是那深沉含蓄的桂花。她匠心独运地用“酝藉”一词来形容桂花——这本是形容君子学问渊深、胸怀宽博、待人宽厚的词汇,她却赋予了这小小的花朵。

木犀花,即桂花,花小而淡黄,香气清幽,持久不散,自有一种从容的气度。年轻的李清照曾经盛赞它“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。何须浅碧深红色,自是花中第一流”。岁月倏忽而过,笔下的桂花似乎也随着李清照的成长、成熟,从自信张扬到内敛含蓄,其中滋味,更耐人追寻。

就像年轻时,总是会被热烈张扬的个性吸引。而现在,却越来越觉得温润宽厚才是宜人的品格。

记忆中,也有桂花的香气。

那是,中学时代飘荡在校园里的秋天的特别味道。校门口的老木楼,枝繁叶茂的老桂树,总也看不见的花朵,空气里萦绕不绝的香气。就像是,模糊了的青春,细节早已湮没,种种感觉却依旧铭心。

那是,和最好的旅行搭子一起带娃出游,暮色中漫步满觉陇。孩子们穿行在桂花树下,在茶田里快乐奔跑。路边的小摊上,新摘的桂花被大大小小透明的瓶子贮存。凝固了的香与形,就像是,那个时候还算不老的年纪。

那是,在杭州度过的短暂却又丰富的一个秋冬。唯有一城桂香,从缄默的回忆里满溢而出。从此以后,每一个秋天,都让人多了一份南往的念想。

那是,最艰难的一个秋天,好友从南方寄来的桂花香薰。在那些必须独自扛住的时刻,被珍爱的气息环绕,无需言语,已被安慰。

那也是,我现在读懂的,陪伴过李清照的木犀香。

李清照的晚年是孤寂的。她失去了挚爱的丈夫,经历了国破家亡的痛楚,又遭逢大病的折磨。但在这首词里,我读到的不是怨天尤人,而是一种与命运和解的从容。

病后初愈,两鬓稀疏已生白发。她静卧在床,看一弯残月缓缓爬上窗纱。月有阴晴圆缺,人生亦如是。那时的她,已学会了与病痛和衰老和平共处。

以药代茶,与花为伴,闲读诗书,漫赏雨景——在生命的残缺处,她依然能发现美,感受美。

这让我想起自己卧床不起的那些日子。起初,我也曾焦虑、不安,担心工作的延误,忧虑未来的不确定。但渐渐地,我学会了放下,学会了与病痛和平共处,学会了在限制中寻找自由,“知其无可奈何而安之若素”。

生命的质地,应该是含蓄蕴藉、宽厚深沉的君子品格,能包容人生所有的破碎与残缺。

真正的温柔,是与命运和解,顺应当下,悦纳自己,而无须永远保持完整与光鲜。

如今,身体已渐渐康复,但那段病中的时光却成了珍贵的记忆。

它让我懂得,生命中的“暂停”未必是坏事,它让我有机会重新审视自己的生活,找回内心的宁静,甚至启迪人生的再次出发。

寒露时节,愿你在桂花香中,也找到属于自己的宁静与慰藉。愿你在生命的残缺处,也能闲读诗书,细嗅花香。