■周建钢

近些年,在雁荡山中走得多了,雁荡山也渐渐变得熟悉和亲切。踏访过的那些山峰、飞瀑、山嶂、洞穴、寺院、古道、小桥……也一一在脑海中留下了印记。因此,在阅读他人写雁荡山的文章时,如同跟着作者的文字神游雁荡,把书中的文字跟脑海中的图景相结合,呈现一个别样的雁荡山。

有时,也会在他人写雁荡山的文字中,无法找到自己脑海中相对应的景象来。由此产生疑虑,是自己的记忆出了问题,还是作者的描述出现差错。

在阅读高谊的《游雁荡山记》时,便产生过这样的疑问。

1936年(丙子年)10月,高谊跟洪潜园、黄胥庵等人共游雁荡。这是高谊第三次到游雁荡。其《游雁荡山记》一文,写的便是这一次游雁荡山的经历。

作者在游玩灵岩景区时,写道:“赴灵岩,稍憩。傍寺天柱兀立,直逼天际,剪刀、观音两峰如画。由寺右上约八百级,龙鼻破缺而水微,左折而下,万木萧疏,有屏霞庐,蒋氏别墅也。”

在灵岩寺旁观赏谷内风景,天柱峰、剪刀峰(可能指小剪峰)和观音峰竟出现在同一画面中,让人迷惑。在上灵岩村,可以将小剪峰和观音峰同时收入眼中。在灵岩寺旁,或能在视线之内,看到观音峰和天柱峰,但绝不会将天柱峰、小剪峰和观音峰三峰同框。

同样的情况,还出现在其记写游玩西石梁时。

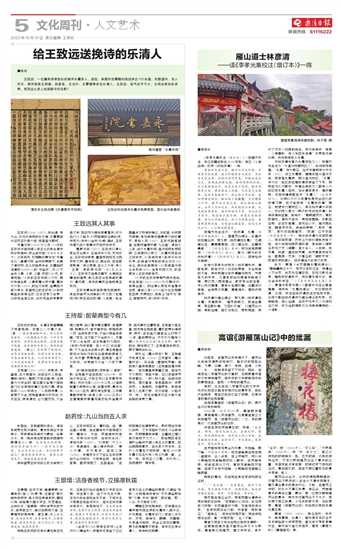

“……至石梁……坐赏瀑流,瀑斜下而水盛,竟日潺缓不绝声。访梅花桩,桩从岩旁错出数枝,质黑,作寒梅状,奇石也。”

梅花桩在净名谷内,旁有民国乐清县长蒋叔梅的石刻诗:“老梅耐冷心如石,此石何年幻作梅?似恐暗香妨大隐,无言独到海山来。”在游玩西石梁之前,作者曾“西抵净名”,“宿净名”,却未记写梅花桩。而在游玩西石梁时,竟“访梅花桩”,让人不解。

高谊为何在文中会出现这样的纰漏呢?

主要原因是作者对雁荡山并不十分熟悉。高谊虽三游雁荡,据文中所记,其于“壬子一游”(1912年),“仅二日”。“戊辰再游”(1928年),则“穷一日之力”。第三次游玩的时间稍长一些,五天时间。这样的游玩经历,不足以熟知雁荡山各个景点的位置。作者可能没有在第一时间记写下游玩的经过,事后回忆时,把在不同位置所见的景点混淆、乱入。

雁荡山山谷多,山中的道路蜿蜒曲折,对雁荡山不熟悉的人往往分不清东西南北,搞不清各景点的具体方位。之前,在雁荡工作时,我也分不清三折瀑、净名谷、灵岩诸景点的具体位置。最近,跟一位朋友聊起雁荡山的景点,朋友去过雁荡山不下十次,却也想不起三折瀑、小龙湫的样子来。如此想想,高谊《游雁荡山记》中出现这样的纰漏也属正常。

高谊(1868—1959),原名性朴,字步云,晚号薏园,乐清人,曾东渡日本修业于日本早稻田大学师范班。宣统辛亥考取孝廉方正。解放后为省文史馆员。著有《薏园文钞》《薏园随笔》等。