高公博从艺60周年系列展

高公博从艺60周年系列展感受艺术人生的力量与美丽

■乐清市融媒体中心记者 林伊格

1月18日上午,由温州市文联主办,乐清市文联承办,乐清市文化遗产保护中心、乐清市收藏家协会、云谷艺术馆协办的 “追远——高公博从艺60周年系列展”在柳市云谷艺术馆开幕。

此次展览展品共157件,种类丰富多样,涵盖了高公博大师多年来的心血之作,除了高大师知名的乐清黄杨木雕作品外,还有大量其本人书法和绘画作品,展现了他深厚的艺术功底和独特的艺术风格。此次展览不仅是对高公博大师艺术生涯的一次全面回顾与致敬,更是对中国传统工艺美术的一次深度挖掘与精彩呈现。

回顾木雕创作六十载

开幕式上,高公博分享了他从艺60年的心路历程,从初入艺术领域到逐渐探索出独属于自己的艺术风格。他的话语里,满是对艺术纯粹的追求,让在场的观众深深感受到了艺术的力量和魅力。

中学时期的高公博,便开始与乐清黄杨木雕结缘。那个时候,黄杨木雕厂离高公博的学校只有100多米,每当放学经过黄杨木雕厂时,他就会被厂里传来的工人敲坯所发出的声音吸引住脚步。中学毕业后,在一次黄杨木雕厂招生中,高公博在几百名报名对象中被选中,从此,开始了60年的黄杨木雕生涯。

1965年高公博入行从事黄杨木雕,1993年被授予“中国工艺美术大师”,2013年获“亚太地区手工艺大师”称号,在木雕事业上取得了突出成就。

乐清黄杨木雕代表着乐清悠久文化的历史记忆,它是民间艺人对外交流和表达思想感情的重要形式。对于高公博来说,乐清黄杨木雕是故乡最亲近的民间艺术语言,也是他表达意愿的最好形式,他从传统木雕,分别创新或开拓了黄杨根雕、黄杨劈雕和黄杨意雕,不断展现着乐清黄杨木雕的艺术魅力。

在高公博看来,根雕艺术在于利用根块外在多变的自然形态去生发美的潜力,以达到“意不可尽,以不尽尽之”的目的;劈雕艺术则重在挖掘黄杨木内在的肌理之美,用刀斧劈开,取其纹理的自然形体,以传统技法与美院雕塑手法融合刻画人物表情特征;意雕艺术却是利用意念的推理方法还天然根块本来的韵味,是控制无为感情的理念方式高度概括自然走势,以写意形式呼唤天然的生命,动刀之处必须与自然吻合,且无意改变根块原来的厚朴之貌,以追求造型境界和独特的艺术效果。而这些艺术表现形式都能在此次展览中被捕捉到。

谈及创作,高公博表示,创作的重要使命在于对社会的深入认识,并让社会真实美好的故事永远留在人间。“生命是什么?生命就是在不断的创新之中。”高公博表示,在大部分作品中,他的目的是通过自己对生活的深切感受,把勇敢、独特等人物形象永远定格在黄杨木雕作品中,希望充满着人世间的真情。

木雕之外的不懈探索

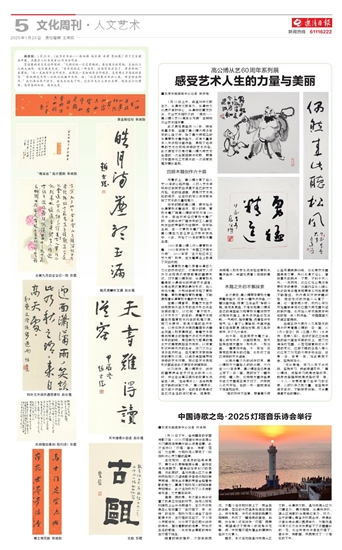

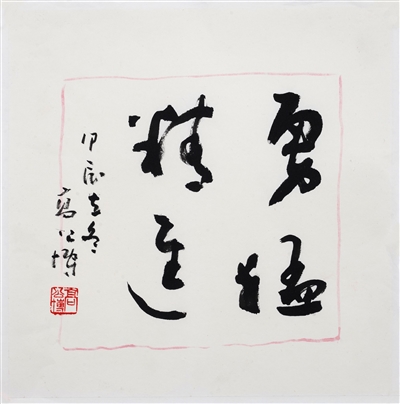

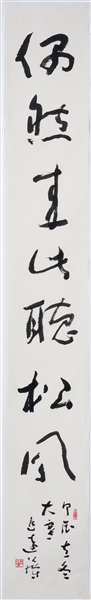

此次展览,高公博带来黄杨木雕劈雕作品外,还有40幅书法作品、77幅绘画作品,可谓“三朵金花”争奇斗艳。细观其展品,不难发现高公博将自己的造型能力和黄杨木雕刻技艺运用到书画上,其书法作品运笔流畅,一气呵成,拙中藏雅,透着些许书卷气,让人看了心情愉悦;书画作品看似自由散漫、随性发挥,却又乱中有序,多了几分俏皮。

近十年,他在探索木雕之余,潜心研究书法、绘画和篆刻,每天坚持在朋友圈发一张书法、一张绘画、一幅篆刻作品,十一年如一日是艰巨而漫长的过程,也形成了自己独特的艺术语言。

谈起木雕之外的创作初衷,高公博称只为重拾儿时的兴趣。大约在2013年仲夏,高公博在自己微信上写下一日一画,同时发了一幅书法和一幅人物。这种朋友圈作品展示在文艺圈再正常不过了,然而就从这天开始,他的一书一画就绵延不绝呈现出来。

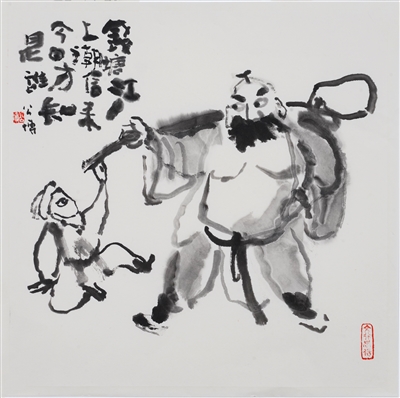

“起初我并不在意,想着高大师心血来潮换换口味,这也是艺术圈里常有之事,所以也漫不经心,看到喜欢的就点一下赞。不料十天八天,一月两月,这位仁兄丝毫没有要收手的意思,绘画内容也从随心所欲到有条理有规模有系列地源源不断推出。我仿佛突然被惊醒似地,把他发过的作品从头看了一遍,这一看非同小可,我内心深处开始重新审视这位国大师笔墨长征的新历程,也开始从学术角度评判他的每一件人物作品。”中国国画大家阎正曾提到。

当阎正作为局外人及其挚友的身份欣赏着高公博的一日一画,从《济公百态》到《三国人物》《水浒传一百单八将》,他仰仗自己立体造型的能力画在平面的纸上,把刀功演绎成笔墨,从落笔随意到浓淡干湿的变化,应接不暇的各色人等从这位变刀为笔的大师手中流出,日复一日,年复一年,如此锲而不舍,坚持到如今。

“无论是谁,学习从来不会迟到,坚持学习,就能幸福花开。”高公博说,选择学习就是选择收获,就像选择播种就是选择收获一样。一个人一定要抱着终生学习的态度,从时代中汲取力量,在坚持中追求自我,不断探索创新,才会赢得属于他的精彩。