刘公塘上的刘公桥遗址。张良好 摄

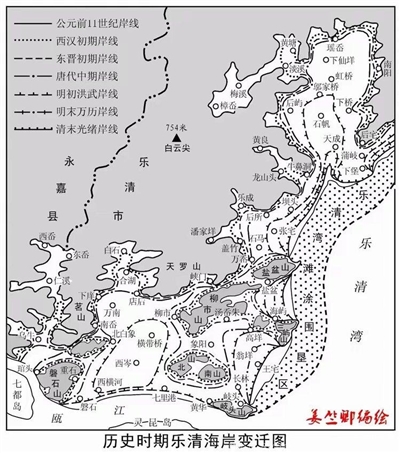

历史时期乐清海岸变迁图姜竺卿编绘。

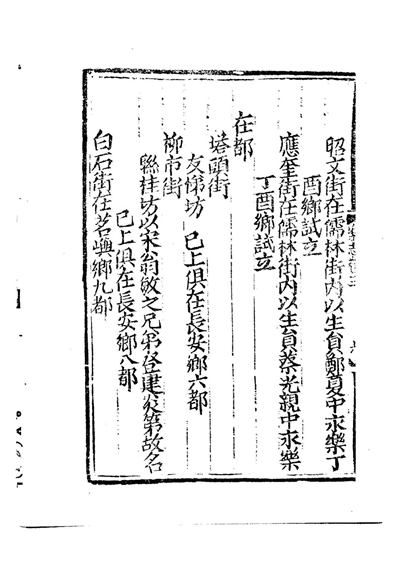

乐清博物馆藏西汉匏壶(1982年1月柳市排岩头出土)

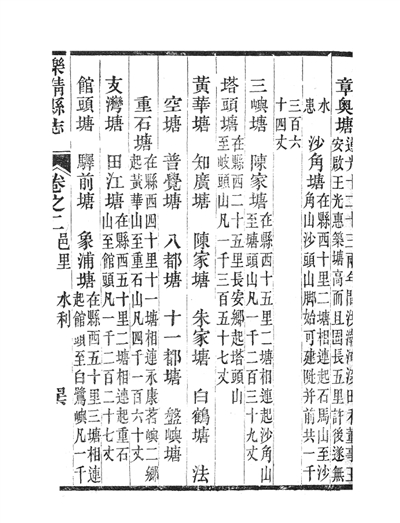

永乐《乐清县志》关于柳市街的记载。

清光绪《乐清县志》关于知广塘(即智广塘)、八都塘(位于柳市)的记载。

刘默像(周方德画)

■历学此文旨在讲述自更新世晚期距今2万年-6000年左右卷轮虫海侵到南宋结束柳市地区的地理变迁,让大家基本了解这段漫长的时间段里柳市地区古地理风貌及与之相关的一些史实考证,提出管窥蠡测之见。

两汉之前浅海中的柳市

成陆及海岸线外迁

柳市平原古代是一片浅海。它是什么时侯开始加速淤涨成陆的?海岸线外移的进程怎样?根据自然地理科学的资料,地球自第四纪(180万年)以来,有过四次冰期和三次间冰期。冰期地球上的水分大量凝结,洋面下降,最低时比现在的海平面低130米,那时连台湾岛都和大陆连成一块。间冰期凝冰溶解洋面升高,最高时比现在的海平面高10米。在我们乐清湾海拔22-25米的海岸上,至今留有以牡蛎为主的贝壳层,海拔50米左右的岩岸上,留有海蚀穴,便是历史上大海浸的证明。这些历史痕迹的高程所以超过历史最高的面,是由于在新构造运动以来地壳仍在继续升高的缘故。距今一万年以前,地球进入了冰后期,洋面趋向稳定,但比现在仍略高几米。六千年前,洋面才稳定地维持在现在的水平上。这样,就为现代海岸地貌的塑造提供了一个相对稳定的动力条件。凹入的海湾,逐渐受泥沙的淤填,岸线开始外移。同样,我们乐清湾一带的沿海平原,自六千年前便开始加速发育了。

距今六千年至三千年,正好是新石器时代。柳市慎江排岩头村发现过新石器时代晚期的遗存。凡未经移动的遗存,一般都分布在海拔60米左右的沿海山坡上,说明新石器晚期我们的柳市平原仍淹没在海平面以下,古人都聚居在高于高潮位的海边上,以采集海生动物为主食。这和上引自然地理的考察资料相一致。

历春秋、战国、秦直至西汉武帝建元三年(公元前138年)以前,柳市这块土地一直为东越人所居住。建元三年,随着东越被除国,东越人被大批迁移到江淮地区去。“越人水行而山处”。可见汉初生活在柳市的人们,仍以居住在沿海的少数山坡上为主。1982年1月22日柳市慎江排岩头村出土了一个陶质匏壶,匏壶印纹硬陶质地,形似匏瓜,器呈小口,倒喇叭颈,肩部双系,大腹,腹部刻画弦纹,弦纹与弦纹之间刻画有规则的水波纹,是古代盛酒或水的容器。2011年经浙江省文物鉴定专家组鉴定为西汉时期文物,说明西汉时期此地亦有人居住痕迹。这时沿海的一些谷湾,应该已经淤成一片片的小平原。人们既从事海生动物的采集,也从事简单的农业。

六朝至五代时期

柳市平原的开发

南朝宋永初三年(422),时任永嘉太守的谢灵运,到乐清行田视察农田水利、劝教农事,见到的是“小邑居易贫,灾年民无生……莓蔷横海外,芜秽积颓龄”,困境中的老百姓就像长在石缝里的野草,为了生存下去,“饥馑不可久,甘心务经营”,只能顽强地与海斗,与穷荒斗。

唐代中期,在柳市平原上,已伫立着许多条高低不一、或新或旧的土坝,但分布零散,起不到总体防御潮水、保护农田的作用。唐贞元四年(788),温州刺史路应发出加固土坝、修筑塘堤的号召,饱受洪涝之灾的乐清西乡民众立刻投入热火朝天的筑塘行动中。

路应(745一811),字从众,唐京兆三原(今陕西三原)人。路嗣恭之子,以荫入仕。唐贞元年间(785-805)先后就任虔州、温州、庐州刺史。唐永贞元年(805)改刺常州,是年末,改宣歙池观察使,进封襄阳郡王。宪宗元和四年(809)以疾去职,六年拜左散骑常侍。路应卒后,被后人尊为“唐宋八大家”之首的韩愈为其撰《唐银青光禄大夫守左散骑常侍致仕上柱国襄阳郡王平阳路公神道碑铭》(以下简称《路公神道碑》)。

不出数月,新修筑的泥塘,从象浦河(今永乐河)下游(位于今北白象镇琯头村北面)开始,经高岙、南岙、湖头(今柳市镇西城社区)到湖潢(今柳市镇湖横社区)连为一线。《路公神道碑》载:“筑堤岳城(应作乐成,或乐城(即今乐清市)、横阳(今平阳县一带)界中,二邑得上田,除水害。”从此,柳市平原有了第一条较完整的海塘,一条御海潮防水灾、促进平原陆地发育的泥塘。塘外浅海滩涂盛产海鲜,可渔可牧;塘内湿地湖泊面积日渐缩小,阡陌纵横,可耕可种。

唐文宗开成间(836-840),时任温州刺史的张又新效仿谢灵运行田之举到乐清西乡视察,见到“白石岩前湖水春”,与谢灵运的“千顷带远堤,万里泻长汀”相比,水域大幅缩减,水面也不再波澜壮阔。显然,路应创筑的“乐清第一塘”对御潮促陆已产生实实在在的作用。

到了晚唐,泥塘之外的滨海湿地逐渐退化,平原开始缓慢发育。唐僖宗文德元年(888),即泥塘筑的100周年,茗屿乡湖心(位于今柳市镇智广村北)建起智广院,明永乐《乐清县志》载:“智广院,县西三十里,在茗屿乡湖心,近柳市,唐文德中建,宋天圣元年赐额后废。”同年创建的寺院还有重石的重臻院。查阅旧志,乐清西乡除两座寺院外,其余几座唐代创建的寺院均处泥塘之内(北部),说明晚唐时期泥塘之外的宜居之地仍为极少数。

五代十国至北宋,“乐清第一塘”之外的柳市平原南部步入发展期。五代后晋天福初(936-938),刘履康从福建迁居白象山南首的石船。天福六年(941),僧无所在馆头(今琯头)创建慈云院。北宋天圣九年(1031),地人陈氏舍宅创建白塔院。政和七年(1117),代理知县的周行己离任迁居柳市,留有《迁居柳市有感》《政和丁酉乐清寓柳市庄居和林惠叔见寄》等诗。

海退人进,“乐清第一塘”在咸涩的海风中立定脚挺起脊梁,不仅防御海潮功效显著,也对以后柳市平原的交通发展起到不可忽视的作用。

两宋时期柳市平原形成

及刘公塘的筑造

据明初的《永乐志》载:柳市形成集镇,始于北宋,有人考证:“柳市”这个地名与当初乡人在柳树下按日列市有关。一个“柳”字关乎水木,一个“市”字关乎民生。人在杨柳树下栖居游荡,且商且贾,使一方水土开始有了商业气息。

随着平原扩大,人口增多,乐清西乡原处于山间的几条道路,尤其是作为交通要道的象浦古道,相对偏离柳市平原中心位置,越来越不能满足人们日益增长的交通需求。出行者为图方便,常抄近道走泥塘,但泥塘创筑时间久远,饱经飓风、山洪之灾,又缺少维护修缮,以致“尝有水患,行者病焉”(见永乐《乐清县志》)。泥塘坍塌积水的状况,直到南宋初期,即刘默出任乐清县令后,才出现翻天覆地的变化。

刘默,字识道,宋沂州(今山东临沂)人。初为康王赵构幕僚。建炎三年(1129)九月,金军南下,宋军望风奔溃,高宗南渡,刘默以从事郎行营副使司差遣护驾。是年十二月,“金人陷临安,帝航于海”。建炎四年正月,御舟由海路入温州,三月离开,其间先后两次泊舟琯头。烽烟四起的日子里,戎马倥偬,刘默匆匆踏上乐清大地,又匆匆离去。

然而,有些缘分是冥冥之中注定的。绍兴二年(1132),干练的刘默受朝廷派遣,再次来到乐清,接替张纬,莅任县令。这位山东汉子下车伊始,来不及拭去一身的风尘,立即深入基层开展调研。在乐清西乡,他看到了破败不堪的泥塘、浅狭淤积且不连贯的河道,以及父老乡亲满脸的愁容,那愁容隐现的是水利废弛引起的涝旱之灾,是连年的欠收,是泥泞小路上留下的深沉脚印。

百姓之事无小事。回到县衙,刘默迅速谋定修筑县治通郡城官塘、治理河道的方案,在路应修筑的泥塘的基础上,规划了官塘与运河(现称古运河)的路线:从县城承流门开始,经下马桥(遗址位于今西霞桥西首),一路南下至万岙,再折西过峡门,经湖潢、方斗岩(今龙泾村)、荷岙(今柳湖村)到湖头,再由湖头折西南,行孤屿前越沟旁桥(今安澜桥)过万家垟(今万南村),继又西行跨廿里桥(一作念里桥)折南,绕马山转西,穿沙门弄经高岙,至白鹭屿折南,抵达琯头。方案一经发布,随即得到西乡百姓的大力拥护,于是一场前无古人的筑塘浚河行动在柳市平原上拉开帷幕。官塘规划线路一带五十余里,途经之处不是水乡泽国,便是山间峡谷,工程量巨大,施工难度极高,若是循序渐进,修筑工期将会被拉得很长。刘默一改常规做法,将报名的民众分成多个小组,安排在不同路段,同时展开施工,而他自己则是来来回回穿行在筑塘沿线,调度指挥,出谋划策。毕力躬行的日子里,没有人知道他究竟磨破了多少双鞋,脚底起了多少血泡。但筑塘的人们早已看在眼里,他们越发敬服这位远道而来的“父母官”,更加铆足干劲,每天起早摸黑,在指定的路段清理淤泥,疏浚河床,搬运石块,甃砌路面……烈焰般的激情,排山倒海的气势,不仅让简陋的修筑工具变得异常强大,也反过来感动着皇命在身的刘默。

柳市湖横(旧称湖潢)一带,据说当时常有猛兽出没,官塘靠山边不安全,只得改为从湖荡中间穿行,这对装备粗陋的施工队伍来说,无疑是极具挑战性的。刘默从别处调来更多的民工,并和他们一起想方设法,提出在塘路两侧打木桩加固,并甃砌护岸石的方法,以解决水啮土蚀的难题。清光绪《乐清县志》称:“湖潢山饶名胜,距塘不远默于巡功之暇憩游于此。”可见,刘默常寝食于工地,忙里偷闲爬了一回山,或许爬山也不仅仅为了游览,试想当年没有航拍设备,只有站在高处才能鸟瞰更广阔的空间,刘默登高望远,一览亲自策划的浩大工程,若发现不合理的地方也能及时改正。紧挨湖横东边的峡门,本是峡谷,高高凸起的地势,将县城与西乡水系截为两段,舟楫无法直接通行。刘默见此情景,增派人手一点一点地削去隆起的泥土和岩石,从此两水连为一体。地形与峡门相似的还有沙门,也是两山对峙形成的天然之门,门中地势相对较高,开渠挖河、修筑塘路又是费了九牛二虎之力。

后记

想把柳市地区历史沧桑的画卷重新完整地展现出来,是一件十分困难的事。最早记有这方面史料的北宋《乐清县图经》到元代便已失传了。南宋淳熙己亥(1179),元大德甲辰(1304)乐清都修过县志。这两本较早的志,我们业已无法见到。现存最早的,只有明初的《永乐志》。其后有明《隆庆志》,清《康熙志》《道光志》和《光绪志》。明、清时期修的这些志,限于体例和当时的科学水平,记载过于零散和笼统,差错也不少。我们现在要考证乡土历史,只好就这些零散和笼统的资料,加以仔细的拼接,结合对山川地形的实际考察,近年建设中一些地下发现的搜集,运用自然地理和历史地理方面的知识,去做一番综合和推断。这样,总算还能粗线勾勒出一幅近似的历史图画来。

附:参考文献

1、永乐《乐清县志》

2、光绪《乐清县志》

3、郑向群《柳市古风情》

4、《西乡旧事》

5、《浙江文史记忆乐清卷》

6、《乐邑遗韵》

7、《尘封的记忆——乐清的城堡烽堠与集市》