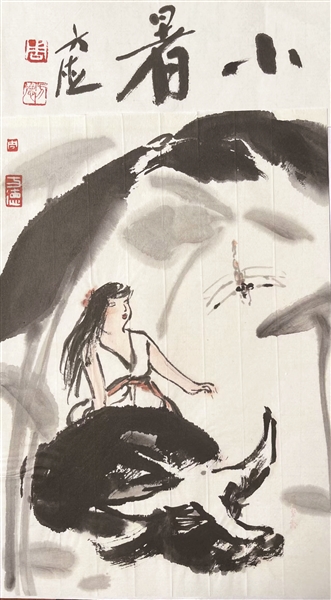

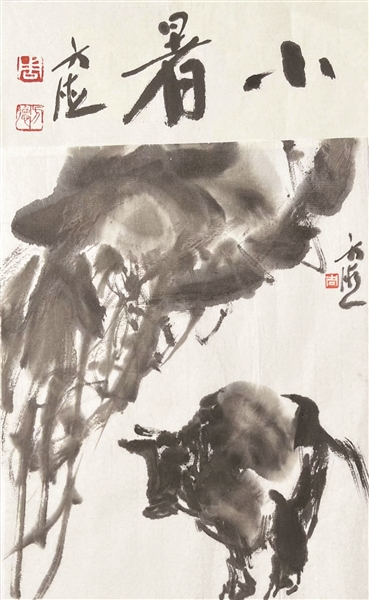

■周方德/绘 王常权/文

■周方德/绘 王常权/文 从古至今,阳历7月都是炎热的时光。天文历法把每年7月7日前后,太阳到达黄经105度时,称为小暑。历书中说:“斗指辛为小暑,斯时天气已热,尚未达于极点,故名也。”《月令七十二候集解》:“六月节……暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹小也。”

暑,就是炎热的意思。当然小暑是相对于大暑而言,节气歌谣也说:“小暑不算热,大暑三伏天。”“热在三伏”。我国三伏天气一般出现在夏至的28天之后,即大暑的日子,所谓“夏至三庚数头伏”。

7月7日小暑天

古人对节候精准的把握,以致有很多斩钉截铁的俗谚出现,比如“夏至三庚数头伏”,比如“7月7日小暑天”,当然有些俗谚不那么绝对,但是小暑节气在7月7日到来的确比较普遍,但偶尔也会提前或延后一天。2017年至2024年的八年时间里,有6年的小暑节气出现在7月7日,2020和2024年的小暑节气出现在7月6日。

对现代人来说,不事农业生产,没必要把节气的日子搞得如此精准,但对于天文历法爱好者而言,知道节气到来的日子区间,可以避免很多想当然的自以为是。记者高中时学地理,看到课本里写每年6月22日是夏至日,12月22日是冬至日,不求甚解以为是铁律,忽略了日子区间,后来在工作生活中就闹了笑话。

不管哪个节气更热,民间的讲法最形象,谚语有称“小暑大暑,上蒸下煮”。夏至之后的几十天,就被先民形象地称为“暑”。暑字,从日者声。日者,此时大地上的万事万物,包括人在内,都是日者,都是为太阳照耀的人。暑字,还有一个意思,就是日、土、日三个字的组合会意,即土地上下都有日光的炎热照耀。对这几十天的时空,古人又将其分为小暑、大暑、处暑几个节气。每个节气的物候表现并不一样。

小暑的热,依记者看是湿气大的原因。暑是湿,这是清朝段玉裁的解释:“暑热,暑主湿,热主燥。”段玉裁的解释来自东汉刘熙《释名》对“暑”字形象化的解读:“暑,煮也,热如煮物也;热,爇也,如火所烧爇也。”爇的意思就是烧、烤。

在暑湿很大的日子,哪怕是阳光火辣的日子,大家也不会晾晒东西。有经验的主妇,从来不会在7月初的晴天里晾晒衣物被服,要不一天太阳照晒下来,只会更加潮湿。要晾晒,得等到农历六月六的“天贶节”,传说唐僧玄奘西天取经回国,过海时经文被海水浸湿,于六月初六将经文取出晒干,后此日变成吉利的日子。那一天,皇宫内为皇帝晒龙袍,民间的读书人要晒书,家家户户都于此日在大门前曝晒衣服。

三伏天里赤日炎炎似火烧。天地间如蒸笼,如大煮锅。这一感受在《易经》的时空概念里,天地间的阴阳象数消长,在此时空的体现是,阴阳排列是上火下风,风助火势,即是最为形象的鼎锅。阴阳符号也体现了锅盖、鼎锅、支撑的灶架、柴火。中国的先哲很可能因此把此一时空命名为火风鼎卦。

鼎是上古时代重要的日用品,是人生重要的象。距今八千多年的河南裴李岗文化已有陶鼎出现,鼎身为圆底罐型或盆型,鼎足呈扁平或三角形,周身附加堆纹,主要用作食器,也作祭器使用。《易传》说:“革物者莫若鼎。”在先民的日常经验中,鼎容纳诸物,调和百味,使生变熟,推陈出新。

鼎意味着新生。因此在历史变迁中,当黄帝时代鼎出现后,它就成了祭祀天地、推算历数、卜箍吉凶、代天行命的神圣器物。到了大禹时代,鼎演化为国之重器,与政治的关系日益密切。禹铸九鼎,有者“使民知神奸”的科普教育职能,“用能协于上下,以承天休”的祭祀通天功能,和“天祚明德”象征天命的功能。在商代,只有王公贵族之家才有青铜大鼎,这是一种大型烹饪器具。王侯奖励功臣也往往铸鼎,并铭记功德,所以鼎又是一种礼器。

鼎还意味着权力,大禹功成,铸九鼎;商周两代也将其作为传国宝器。问鼎中原,就意味着向最高权力的挑战。总之,鼎象征权威富贵。所以人们说,这封是元吉之卦,是亨通之卦,是可以请客的卦,就像今人在夏天相互请吃烧烤、夜宵一样,这是吉祥的。鼎卦的“系群”是:“元吉,亨。”

小暑时空其实不止跟鼎卦相关,在鼎卦时空之前,是独立不惧的大过卦时空,之后则是风雷激荡的恒卦时空。小暑时空意味着人要有独立精神,要有恒心,更要有鼎力合作的意识。传统中国的先哲则观象系辞,认为在小暑这一时段里,君子以正位凝命。那些具有君子人格的人会端正自己的位置,庄重自己的使命。

这些对时空之义的把握是人类的专利。但对气温的感受最本能的仍是大自然,人类自负地以为自己是自由的,可以不受天地的支配,结果很多人死于非命。而热死也是人类死因的一种,在火炉式的城市中,几乎每年都有热死人的现象发生。有人因此说,只听说人有热死的,没听说动物有热死的。

从卦序上看,在决成一举成功的夬卦时空、健行不已的乾卦时空后,是兼容并蓄或藏污纳垢的垢卦时空,婚卦之后而有了大过时空,面对大兴土木、大过失而出现了鼎力合作的鼎卦时空。

鼎卦的“蒙辞”是:“期,象也。以木翼火,享饪也。圣人享以事上帝,而大亨以养圣贤。我而耳目聪明,柔进而上行,得中而应乎果是以元亨。

人们说,火风鼎,就像烹饪的形象,又巽木入离火,这样就可以者食物,调和百味了。圣贤用来祭祀上帝,而盛大的宴会、丰盛的政食也可以供养圣贤。顺天应人,因此耳目聪明,上下通达,国泰民安所以说这是伟大成功的吉庆之卦。

鼎卦的“象辞”是:“木上有火,鼎;君子以正位凝命。”人们强调说,木上有火,君子体察此象,取法于鼎足三分,端正守位,不负使命。

据说春秋时期,有一次孔子安排子贡出门,很久了也没回来。孔于让弟子占了一卦,得鼎卦,大家都说无足不能来。颜回捂着嘴笑,孔子问:“颜回笑什么?是说子贡要回来吗?”颜回答道:“无足,可以乘船来嘛。”子贡果然乘船回来了。

在古诗词中消夏

夏至日由春而夏,空气里开始弥漫暖香,这种香带着春的清新,又含着夏的明媚;这种香飘着浓淡相宜的热情,又蕴含着姹紫嫣红的柔和。对此,陶渊明《读山海经》发出“孟夏草木长,绕屋树扶疏。众鸟欣有托,吾亦爱吾庐。既耕亦已种,时还读我书。……欢然酌春酒,摘我园中蔬。……俯仰终宇宙,不乐复何如”的感叹。

唐韦应物《夏至避暑北池》中的“公门日多暇,是月农稍忙。高居念田里,苦热安可当?亭午息群物,独游爱方塘。门闭阴寂寂,城高树苍苍。绿筠尚含粉,圆荷始散芳。于焉洒烦抱,可以对华觞”,写出了夏至老百姓在地里耕作,以及正午时分那些人和物都在歇息时,只有自己在池塘里游来游去、无比惬意的情景,写出了夏至的闷热以及自己一人抛却烦恼、忘却忧愁的情感。

白居易《首夏》:“林静蚊未生,池静蛙未鸣。景长天气好,竟日和且清。春禽馀哢在,夏木新阴成。兀尔水边坐,翛然桥上行。自问一何适,身闲官不轻。料钱随月用,生计逐日营。食饱惭伯夷,酒足愧渊明。寿倍颜氏子,富百黔娄生。有一即为乐,况吾四者并。所以私自慰,虽老有心情。”表现出的这份惬意、逍遥,自然而然,为农家之极乐矣。

宋王安石《初夏即事》:“石梁茅屋有弯碕,流水溅溅度两陂。晴日暖风生麦气,绿阴幽草胜花时。”作者沉醉在风吹麦浪、清幽绿草的暖风里,看石桥茅屋环绕,听弯弯溪水细流,实在惬意得很。

宋洪咨夔的《夏至过东市》:“插遍秧畴雨恰晴,牧儿顶踵是升平。秃穿犊鼻迎风去,横坐牛腰趁草行。”农家秧都插完了,雨也晴了,放牛的牧童骑着牛回家了。

范成大《夏至》:“李核垂腰祝饐,粽丝系臂扶羸。节物竞随乡俗,老翁闲伴儿嬉。”他以乡村最为常见的现象,突出夏至景象,写出了老翁伴着孙辈玩耍的天真情趣和闲适生活。由于夏至和端午相去不远,所以范成大的夏至日,还用粽丝系臂,祈求健康。

大诗人陆游《立夏》则爱上了“槐柳阴初密,帘栊暑尚微。日斜汤沐罢,熟练试单衣”的清凉。

元人白朴的《天净沙·夏》:“云收雨过波添,楼高水冷瓜甜,绿树阴垂画檐。纱厨藤簟,玉人罗扇轻缣。”“纱厨藤簟”“罗扇轻缣”,既衬托女子居室的环境清幽,更衬托出“玉人”的窈窕形象。

杨万里则十分逗趣,他的《夏至后初暑登连天观》“登台长早下台迟,移遍胡床无处移。不是清凉罢挥扇,自缘手倦歇些时”说,来到连天观,一直在挥扇,当他停下来时,忙告诉大家,不是天气凉快了,而是手酸了,所以停下来歇会。

宋史浩《卜算子》:“符箓玉搔头,艾虎青丝鬓。一曲清歌倒酒莲,尚有香蒲晕。角簟碧纱厨,挥扇消烦闷。唯有先生心地凉,不怕炎曦近。”天炎暑热,诗人挥扇解烦闷,却又在末尾告诉人们“唯有先生心地凉,不怕炎曦近”,这不就是“心静自然凉”的意思吗?

大自然以众多的天气物候的变化引导我们恢复身体的直觉或灵觉,小暑节气就是如此。民间有“冬不坐石,夏不坐木”的说法,即是对暑气过盛的一种结论。炎热的夏天气温高、湿度大,无论露天里的木料,如椅凳等,还是大可容人的巨树,经过露打雨淋,含水分较多,表面看上去是干的,但只要人坐上去,以体温接受树木散发的潮气,就诱发了痔疮、风湿和关节炎一类的疾病。

我们由此可知,古人对时空的感受可多么细致。《黄帝内经》:“故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处。”暑气也被医者称为“六淫”之一,即暑邪。又曰:“夫百病之始生也,皆生于风雨寒暑,清湿喜怒。”高温会使人得病,这就是暑病。还说“先夏至日者为病温,后夏至日者为病暑”。王冰注曰:“阳热大盛,寒不能制,故为病曰暑。”民间称之为“中暑”。暑气盛极,人就不免邪了,是以中国人以藿香正气来解之。