■乐清市融媒体中心记者 王常权

■乐清市融媒体中心记者 王常权刀郎的《罗刹海市》推出以后,文化周刊从歌曲“源文件”出发,从蒲松龄和《聊斋志异》、中国古代的写作有哪些隐喻和讽刺、以及蒲松龄为什么要写作《聊斋志异》三个方面作了连续的探讨,也引来了不少读者的参与讨论。

不过之前讨论的都是《罗刹海市》这首歌曲的背景和外延,对于歌曲自身的文本,并没有展开讨论。坦率说,对于这首歌的谱曲,我并不是太看得上的,《罗刹海市》用的是东北二人转里的靠山调,这种曲调本身比较狂野粗俗,然后歌词里又是马户驴又鸟鸡的,似乎是在指桑骂槐那谁谁。

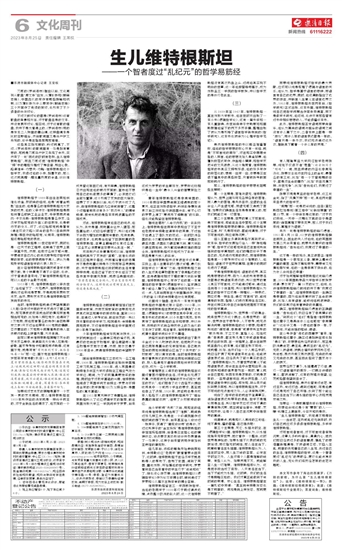

这些其实挺无聊的,听过就算了,不过,《罗刹海市》的歌词里有一处是挺有意思的,那就是刀郎马户驴又鸟鸡了半天,突然来了一句“西边的欧钢有老板,生儿维特根斯坦”,而且刀郎还把“维特根斯坦”中“特”字的唱腔处理成了弹舌音,别出心裁。路德维希·约瑟夫·约翰·维特根斯坦这个哲学家,我读过他的小传,挺喜欢的,那么这次就再蹭一蹭流量热度的余温,谈谈维特根斯坦。

(一)

维特根斯坦于1889年出生在奥地利维也纳省,按时尚的话说,他是“衔着金钥匙”出生的,他是著名的维特根斯坦犹太家族的成员。他的父亲卡尔·维特根斯坦是奥地利著名钢铁工业企业家,母亲莱奥波迪内·卡尔马斯·维特根斯坦是著名作家、经济学家哈耶克的外祖父的姑表妹,也是银行家的女儿。对了,这位哈耶克就是著有《通往奴役之路》《致命的自负》《自由秩序原理》等巨作的哈耶克,论起来,维特根斯坦还是哈耶克的表叔。

维特根斯坦是20世纪哲学家,同时也是一位天才的工程师,他制造了世界上第一架直升机。然而,他却对名利不感兴趣,宁愿追求自己内心的深沉思考和对哲学问题的探索。他的思想迥异于常人,被认为是现象学和语言哲学的代表人物之一。

在介绍维特根斯坦的简历或者学术思想之前,有个轶事是不得不介绍的,也许,对于普通读者来说,了解维特根斯坦完全可以从他的千金散尽说起。

1913年1月,维特根斯坦的父亲去世了,给他留下了一大笔遗产。维特根斯坦觉得钱对他来说是累赘,于是就用来赞助艺术家。当然,赞助艺术家也是维特根斯坦家族向来的传统。

当时,维特根斯坦就通过声望颇高的《火炬》杂志对穷困的艺术家进行了匿名捐助。那笔捐款的数目就当时的情况而言是相当可观的。比如诗人特拉克尔,他得到了2万克朗,而他那首著名的诗作《舍巴斯蒂安之梦》只不过给他带来400克朗的稿酬。忽然冒出的2万克朗令病魔缠身的诗人在去银行的路上惊惶失措、大汗淋漓。

在可以享受维特根斯坦捐赠之欢乐的艺术家名单中,有德裔犹太女诗人拉斯克·舒勒、画家考考施卡和建筑师卢斯等。还有里尔克,就是写有“有何胜利可言,挺住意味着一切”那一位,里尔克在维特根斯坦3岁那年写有诗歌《秋日》:主啊!是时候了。夏日曾经很盛大/把你的阴影落在日规上/让秋风刮过田野/让最后的果实长得丰满/再给它们两天南方的气候/迫使它们成熟/把最后的甘甜酿入浓酒/谁这时没有房屋,就不必建筑/谁这时孤独,就永远孤独/就醒着,读着,写着长信/在林荫道上来回/不安地游荡,当着落叶纷飞。

如果说对艺术家的捐赠是基于一个家族一贯的艺术趣味,那么维特根斯坦在1919年所作出的决定就是一种近乎疯狂的、对于全新生活的渴求了。他家庭的一个成员曾这样回忆说,有天早晨,维特根斯坦忽然出现在他的银行家面前,宣布他不想用自己的钱做更多的事情了,必须把它们全部处置掉。这个引起了家族的巨大骚动,但费了不少周折以后,钱终于被分成了几份,由维特根斯坦的几位亲戚接管了。这整个过程看起来没有多少“救济穷人”的博爱味道,接受钱财的是些本来就很富裕的家庭成员。

对此,维特根斯坦有他自己的说法。他认为,贫穷是福,而财富会让穷人堕落;那些富裕的人们已经够堕落了,所以他们是不会因为增加的财富而受害的。无独有偶,他的老爹,也就是给他留下巨额财富的老维特根斯坦,在事业巅峰时也有过名言:“实业家必须愿意在紧要关头孤注一掷。”

放弃财产这件事情完成以后,维特根斯坦就离开了家族的“宫殿”,在维也纳的第三区租房子居住。然而缠绕着他的恶魔并不是像财富这种身外之物那样容易摆脱的。关于维特根斯坦这段时期的生活有着种种传闻,他自己留下的文字也证实了那些传言并非捕风捉影。就像经典里说的:“你若愿意做完全的人,可去变卖你所有的分给穷人。这样你就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”

(二)

维特根斯坦自幼跟随哥哥姐姐们在家里接受教育,然而家庭教育的结果却无法使其达到正规高中的接纳标准。直到1903年,在通过入学考试后,前往林茨的一所以技术著称的中学学习,和阿道夫·希特勒是同班同学。不过维特根斯坦在中学里度过的3年是不愉快的。

少年维特根斯坦爱好机械与技术,10岁时就制出过一台简单实用的缝纫机。其最初的志向在于物理学,曾经渴望师从著名物理学家玻尔兹曼。然而,玻尔兹曼于1906年自杀,使得维特根斯坦的希望毁于一旦。

随后维特根斯坦又立志成为一名工程师。1906年,维特根斯坦前往柏林帝国理工学习机械工程。1908年,进入英国曼彻斯特维多利亚大学攻读航空工程空气动力学学位。期间,为了彻底搞清螺旋桨的原理,同时出于对数学基础的兴趣,维特根斯坦阅读了英国学问家伯特兰·罗素与怀特海合写的《数学原理》以及戈特洛布·弗雷格的《算术基础》。

在1911年夏天拜访了弗雷格后,维特根斯坦听从了这位逻辑学家的推荐,前往英国剑桥大学三一学院问学于罗素,后来还成为罗素的学生兼好友,罗素称这场相识是他一生中“最令人兴奋的智慧探险之一”。

青年维特根斯坦还是非常爱国的,1914年奥匈帝国费迪南王储遇刺的那个夏天,他正在剑桥读哲学,听到战争爆发消息之后立刻收拾行装回国参战。爱才心切的罗素上演了“萧何月下追韩信”的戏码,但也没能挽留住维特根斯坦。

据说在堪称“人命绞肉机”的一战战场上,维特根斯坦在奥军中表现出了不亚于他老同学希特勒在德军中的英勇,不过挡不住遇上了猪队友的厄运。一战时欧洲各国的战斗力鄙视链是这样的——德国战力碾压法国、法国战力碾压意大利、意大利战力碾压奥地利。作为鄙视链最底端的奥匈士兵,维特根斯坦成功地成为了战俘——而且是意大利人的战俘。

但维特根斯坦并没有很在乎这件事,实际上,自从在青年时代屡次试错,最终找到哲学这个“真爱”之后,维特根斯坦之后的人生对其他事物都抱有了非常豁达的态度。在待遇据说相对不错的意大利战俘营里,维特根斯坦安心写作了他的第一本奠基性的哲学著作《逻辑哲学论》。监狱确实是个能让人静下心来搞创作的好地方——这一点,几年后同样在大牢里搞创作,写出《我的奋斗》来的希特勒估计也有同感。

这里说个插曲,在另外一本有关维特根斯坦的书里是这样介绍的:1913年,26岁的维特根斯坦在挪威的山中建造了小木屋,《逻辑哲学论》的思想在其中孕育,这也是本书叙述的起点。以小木屋为契机,本书贯穿了维特根斯坦的生平和思想,并以参照、共鸣的方式向各种历史上的及当代的文本作了致敬。现在看来,维特根斯坦在挪威建木屋做学问似乎不大靠谱。

被释放后的维特根斯坦就做出了散尽千金这个令人吃惊的决定,他把财产分给自己同样是富翁的兄弟姐妹后,自己跑去落后的奥地利南部山区当了个贫穷的“乡村教师”。可以肯定的是,当时维特根斯坦是怀着贵族式的热忱前往奥地利南部山区的,投入格律克尔倡导的奥地利学校改革运动,成为一名小学教师。

有着理想主义追求的维特根斯坦在这里过着苦行僧般的生活,对学生也充满了热情,然而却被无法理解的家长们视为“疯狂的家伙”,他们拒绝了这个古怪家伙提出收养其中一个或两个学生的要求,甚至把他告上了法庭。1926年,被证明总是与成年人格格不入的维特根斯坦离开了“粗俗愚蠢的南部农民”,结束了乡村教师的职位。

当小学教师“失败”之后,用现在的话来说是维特根斯坦当起了“维飘”,期间换过好几种工作,先是在一个修道院里作过短时间的园丁助手,后来甚至给人设计过一栋房子,获得了“建筑设计师”的身份。不过这所房子的“金主妈妈”是维特根斯坦的亲姐姐玛格丽特,后者是实在担心他的精神状态,设法要求其协助设计并负责建造了一处房子,这房子后来曾被用作保加利亚使馆的建筑物。

但几年后,纳粹的触角开始伸向奥地利,希特勒这位“老同学”眼看着要杀回来了。这时候,维特根斯坦才在经济学家凯恩斯等人的帮助下,告别了故国,润到了英国,重返剑桥,开始搞他的哲学研究。罗素看到自己当年看中的学生终于“迷途知返”了,倒也没心存芥蒂,当维特根斯坦以《逻辑哲学论》作为论文评博士时,顺利通过了罗素和G.E.摩尔主持评审的博士答辩。

维特根斯坦留在三一学院教授哲学。当他的老同学于1939年终于跨过德波边境,点燃整个欧洲的战火时,这一次维特根斯坦没有再次热血上头、过问他其实玩不明白的世事。这一年他接替导师摩尔,成为剑桥圣三一学院的哲学教授,并以哲学家的身份终老此生。

(三)

从1939年至1947年,维特根斯坦一直在剑桥大学教书。他在世时只出版了一本小书《逻辑哲学论》,还有一篇书评和一本儿童辞典。去世后由弟子安斯康姆和里斯根据他留下的两万多页手稿,整理出版了被认为是引导了语言哲学新走向的《哲学研究》,这本书也被译为《心理学哲学笔记》。

虽然维特根斯坦的书以晦涩难懂著称,但他的哲学思想的核心只有一句话,就是“不可言说的美好”。对在现实中屡屡受挫的人而言,他的思想犹如久旱逢甘霖。他擅长段落式写作,作品短小精悍,和哲学家尼采的文风很像,从这个角度看,维特根斯坦写的书其实又特别好读,他的好多写作的段落化的,想起一出写一出,你要是实在读不懂其中的某些段落,只看破折号前面那段就行了。

那么,维特根斯坦的哲学思想包括哪些主题呢?

第一个主题是,苦难与虚无。维特根斯坦认为,世界上随处可见各种各样的苦难,而人最大的苦难,是失去自我。空虚的生活会让人产生虚无感,而虚无感又造就了苦难。如果我们确信生活本身是有意义的,那我们就能忍受一切苦难。

第二个主题是,世界的意义不可言说,虽不可言说,却能在生活中显现。这个主题是维特根斯坦思想的精华。维特根斯坦有句名言,叫“凡是可说的,都能说清楚;对于不可言说的,则应保持沉默。”

但从亚里士多德到黑格尔再到尼采、叔本华,哲学的发展始终给人一种“原地踏步”感,哲学家们总感觉到自己在言说所体悟到的哲学真相时,他们的嘴巴似乎不是自己的。无法进行完美的表达。而维特根斯坦是第一个思考并讨论这个难题的人。他指出:语言对于世界的真相,在揭示的同时也进行了遮蔽。

于是维特根斯坦说:语言的边界,其实就是思想的边界。因为人类的所有思想活动都是依赖语言来进行的,所以世界的意义其实不可言说,它只能通过感受、通过生活向每个个体呈现。所以维特根斯坦认为真正的哲学不应该是一种理论、一种表达,而应该是一种生活。通过“可言说”的,能说清楚的东西,指导人们进行某种生活实践,并在这种实践中自己体悟和把握那不可言说的哲学真谛。

维特根斯坦认为,世界是一切的集合,就连世界之外这个概念,也是世界的一部分。世界存在于思考中,人不思考,就无法解决问题。维特根斯坦的这个思想,和道家所说的“道可道,非常道”或禅宗所主张的“教外别传,不立文字,直指人心,见性成佛!”非常像,都主张凡是文字或语言等能表述出的东西,在一定程度上,都会在削弱或歪曲内心的本意。他们都主张不可说,一说就错。比如,当我们给一个人起名字时,就已经扩展了现有语言来包含他,他能被语言表达后,已经丧失了部分真实的自己了。维特根斯坦认为,尽管世界的意义不能用语言表述,却会在生活中会显现出来。当你把所知道的信息排列在一起时,意义就会自己显现,东西本来是怎样的,它就是怎样的。一旦用语言说出,就会被扭曲。人们想在语言中寻找出路,却发现,到头来只能找到更多困惑。所以维特根斯坦主张,对于不可说的无法言说之处,人必须保持沉默。

说白了,哲学的目的就在于澄清事实,消除语言表达所带来的混乱。哲学不是理论而是生活。所以哲学家应该对说不清的事情保持沉默,把空间留给音乐、诗歌、艺术和历史,让每个人自己在沉默中体悟世界的真谛。

说简单点,就是现代人常说的三句话:说不清楚,懂的都懂,自己悟去吧!

第三个主题是,死亡、永恒与时空。在《逻辑哲学论》里,维特根斯坦认为,以永恒视角来观察世界,把它看作一个整体,这时世界是神秘的。如果永恒不代表时间的无限延续,而仅指无时间性,那么活在当下,就意味着活在永恒里。维特根斯坦认为,人活在时空中,而人生之谜的答案,必定在于时空之外。人生对每个人都是难解的谜题,有些人认为,如果灵魂不灭,就能解答人生一切难题。维特根斯坦却认为,这是把手段当成了目标。人只有活在当下,当下才能成为永恒。这时候,我们的生活才是脚踏实地的,我们才真正能做到不受时间的束缚,安心生活。维特根斯坦曾在一篇札记中写道:“甚至向希特勒发怒也是不明智的。何况是向上帝发怒,那就更不明智了。”

而要说维特根斯坦对哲学的最大贡献,应该可以说是梳理了逻辑与语言的关系。他认为,哲学是基于语言的思辨,而语言有自己的边界。同时,他还清晰指出了边界的存在,并断言人生意义在语言边界之外。1953年,维特根斯坦去世两年后,《哲学研究》正式出版。这本书里,维特根斯坦说自己把哲学问题当作案件来调查,而不是做学术研究。他还说,也许只有那些曾有过书中相似思想的人,才能读懂这本书。

此外,维特根斯坦否定语词而崇尚音乐,他认为高尚的语词与粗俗的语词之间没有什么高下之分,二者本质上都是一种“游戏”,用什么样的语言表达都是一样的。“语言只是一件外衣,我们无法通过这外衣,推断其下藏着一个什么样的灵魂。”

(四)

有人揶揄复旦大学网红哲学老师陈果,说她不仅读不准“耄耋”(读音相同于“帽蝶”)一词,而且讲课的内容也非常鸡汤化。陈果女士流行在网络上的金句,最著名的有三句,比如“每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负”;比如“我自风情万种,与世无争”;比如“告诉他们,我度过了幸福的一生”。

陈果不愧是复旦的哲学老师,这三句金句,除了“风情万种”那一句,其他两句都来自伟大的哲学家。

“起舞”那一句是尼采说的,出自《查拉斯图拉如是说》第三卷中“论新旧牌匾”的第23节,有一个中译本是这样的:“对于我们来说,一天中一次舞也不跳的日子是虚度的!倘若真理不带来笑声,那么对于我们来说,真理亦为虚假。”

另外一句是维特根斯坦的临终遗言。1951年4月28日,62岁的维特根斯坦躺在病床上,医生的夫人对他说,他的英国朋友第二天会来看他。就要失去意识的维特根斯坦说:“告诉他们,我度过了幸福的一生。”

这不是一般的鸡汤,其实很苦涩:维特根斯坦是一个悲观主义者,精神上遭受过严重的痛苦,坚持不懈地思考,需要爱又无情地排斥爱,他的一生是非常不快乐的,他为什么会说自己幸福?

对于如何理解维特根斯坦这句临终遗言,2010年美国斯泰森大学哲学系教授罗纳德·豪尔写了一篇18页的论文。他说,也许维特根斯坦临终前说的并不是“我度过了幸福的一生”,但维特根斯坦的一生确实是幸福的,因为他后来意识到了生命的神奇,比如人类有语言、能够说话就很神奇,我们的日常对话有着神奇的丰富性。

确实,维特根斯坦临终遗言的正确翻译是:“告诉他们,我已经有了非常精彩的一生。”到底这个“他们”是指谁?维特根斯坦这辈子又是具体什么让他感觉“非常精彩”?这似乎又是一个像他的著作一样,不可言说、只能体悟的哑谜、偈语。

在公号作者“海边的西塞罗”看来,维特根斯坦这辈子,确实过得挺跌宕却也挺“佛系”的。你想想他所经历的年代,那正是欧洲最迷茫、最狂乱、最疯狂的“乱纪元”,无数人被语词、被概念编织的罗网所忽悠、所迷惑。骤然升起又骤然陨落,无由的热爱又无由的仇恨,甚至因此招致了国家与个人的陨灭。

世界经历了凛冬,永恒遭遇了终结,最终一切语言编织的美好、一切概念许诺的意义,都被消解了,这样的废墟与绝望,让茨威格都绝望到自杀了。

但维特根斯坦,虽然也曾有过迷茫、有过狂热,受过打击、遇到过蹉跎。可是他最终还是完成了自己开悟,找到了那个能让自己活在当下以得永恒的哲学心法和灵魂安适之所。

如果让一个佛教高僧去评价维特根斯坦,我想他会说这是个有“慧根”的人——噫!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

“生儿维特根斯坦”,我觉得不用等到生儿——当迷茫、狂热或乱纪元袭来时,我们自己就应该多读读维特根斯坦,多学学维特根斯坦。

对可言说者言说,对不可言说者保持沉默。没事儿多听听音乐,清清内心,把我们那已经被过多的语言塞满、搞乱了的思绪重新理清楚。不被语词忽悠、不陷入狂乱、明智的去完善自己的人生观,去过自己的生活。维特根斯坦的哲学,这是一个智者度过“乱纪元”的易筋经。愿它也能点亮你我的人生,无论我们将历经怎样的迷茫与蹉跎。

本文写作参考了海边的西塞罗:《刀郎的新歌,为什么要“生儿维特根斯坦”》;远牵:《维特根斯坦一瞥》;薛巍:《维特根斯坦奇闻异事》;南渡:《维特根斯坦千金散尽》;百度词条:维特根斯坦。