■乐清市融媒体中心记者 王常权

■乐清市融媒体中心记者 王常权癸卯年大暑节气前后几天里,一首叫《罗刹海市》的歌曲突然成了爆款,之所以称它为爆款,就是连蹭流量的自媒体,稍微正经点都能获得5万+的点击量,风头无二。

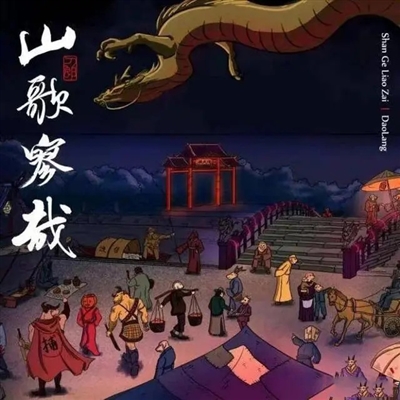

《罗刹海市》是刀郎新专辑《山歌廖哉》其中的一首,歌名取自《聊斋志异》里的同名短篇《罗刹海市》,而专辑名里“廖哉”也是谐音“聊斋”。

《罗刹海市》刚一面世,就掀起了巨大的争议,我们今天先把争议搁置一边,看一看这首托名给“聊斋”的神曲本身的意思,发现围绕着这首歌曲的故事,还真和乔羽乔老爷写的歌词毫无二致:

你也说聊斋,我也说聊斋,喜怒哀乐一起,那个都到那心头来。鬼也不是那鬼,怪也不是那怪,牛鬼蛇神它倒比,真人君子更可爱。笑中也有泪,乐中也有哀,几分庄严,几分诙谐,几分玩笑,几分那个感慨,此中滋味,谁能解得开!

本期的“国风堂”栏目,就和大家谈一谈《罗刹海市》的原始出处《聊斋志异》和它的作者蒲松龄,看一看围绕着著作本身和作者又有哪些好玩的故事。

蒲松龄简史

“聊斋”是蒲松龄书屋的名称,“志”是记述的意思,“异”指奇异的故事。《聊斋志异》全书有短篇小说490多篇,题材涉及面广泛,内容极其丰富。

1679年春天,蒲松龄将自己创作的小说集定名为《聊斋志异》,并写下《聊斋自志》,“自志”的第二段称:

“松悬弧时,先大人梦一病瘠瞿昙,偏袒入室,药膏如钱,圆粘乳际,寤而松生,果符墨志。且也,少羸多病,长命不犹。门庭之凄寂,则冷淡如僧;笔墨之耕耘,则萧条似钵。每搔头自念,勿亦面壁人果是吾前身耶?盖有漏根因,未结人天之果;而随风荡堕,竟成藩溷之花。茫茫六道,何可谓无其理哉!”

文中的“悬弧”表示家中有男丁诞生的意思。语出《礼记·内则》:“子生,男子设弧于门左,女子设帨于门右。”古人的讲究真多,和设弧和设帨相同的意思还有弄瓦和弄璋的提法。

根据《蒲松龄年谱》记载,再结合“自志”,我们知道蒲松龄应当出生于1640年6月5日,在他出生前那一晚,他的父亲,山东济南府淄川县满井庄商人蒲槃,做了一个奇怪的梦。梦到一个胸膛上贴了块铜钱大膏药的病和尚,斜披袈裟,踉踉跄跄走进了嫡妻董氏的卧室。当他醒来后,董氏为他生下了第三个儿子——也就是蒲松龄。

39年后,当蒲松龄写《聊斋自志》时,又想起了父亲告诉他的这个故事,他不无心酸地写道:或许自己真就是那个病和尚转世,不然这辈子怎么会过得如此门庭凄寂,笔墨萧条?

其实,在蒲松龄人生最初的二十年里,他并没有什么悲哀。蒲家虽然谈不上什么大富之家,却也不用为吃穿担心。

11岁时,父亲见蒲松龄聪慧,便亲自教他读书。18岁时,他和相貌出众的刘氏完婚。刘氏很贤惠,后来为他生下了一个女儿四个儿子,两人一生相守,携手走过了56年。

19岁时,他第一次参加秀才考试,便一举夺得县、府、道三试第一,成为当年山东的头名秀才。20岁时,他和好友结成郢中诗社,每日优哉游哉,以“山左风流客”自居。

这时候的蒲松龄少年得志,万万不会想到,自己人生中最辉煌的时刻已经悄然过去了。21岁时,他第一次参加乡试,落榜了。24岁时,他第二次参加乡试,又落榜了。连着两次名落孙山已经够不幸了,更糟糕地是家里也出现了问题。

因为妯娌不和,蒲家四兄弟闹起了分家。蒲松龄最终分到了三间场屋,二十亩薄地,部分家具、农具,还有八斗粮食。为了生计,他彻底告别了过去潇洒的生活,开始外出给别人做私塾老师。这一做,就做了将近50年。

当时的私塾老师和现在的人民教师不一样,不管是社会地位还是经济报酬,都很难让人满意。正所谓“但有一线路,不做孩子王。”不过,对于蒲松龄来说,生活上的困顿咬咬牙还可以撑过去,最让他难以承受的还是科举的接连失败——

27岁时,他第三次落榜。30岁时,第四次落榜。33岁时,第五次落榜。39岁时,第六次落榜。45岁时,第七次落榜。48岁时更惨,因为答题时不慎跳过了一页,直接被取消乡试资格。51岁时,第八次落榜。

奋斗了整整九次,从二十一岁一直考到六十一岁,蒲松龄的科举之路最终还是以失败告终。单纯以科举事业来说,他甚至比不上吴敬梓《儒林外史》中迂腐不堪的范进——人家范进在54岁时已经考中了举人。

可见,这位日后名垂青史的聊斋先生是文学天才,用现在的话讲是“出道即巅峰”,那么蒲松龄为何会遭遇一直考不上这种尴尬处境呢?

事实上,和大众想象的不同,举人才是科举考试中最难的一关。康熙朝每次乡试全国大概录取1000名举人,而山东只有50个名额。考举人是名副其实的“百里挑一”,比后面的考进士难多了。

何况蒲松龄为了养家糊口常年奔波在外,也不能像其他秀才一样,有充足的时间准备考试。考试难度大,又缺乏时间准备,如此以来考上举人的概率已经非常低了。更要命的是,他内心深处还很抵触科举和八股文,整天脑子里想的都是神仙鬼狐故事。这样能考上,才是见鬼了。

公元1715年正月22日,蒲松龄在家中倚窗危坐,溘然长逝,享年76岁。而在他生前,蒲松龄曾在陋室里感叹:“知我者,其在青林黑塞间乎?”也就是说他曾悲哀地认为“只有在梦魂之中,才能寻找到自己的知己”。

蒲松龄生前始终无力将《聊斋志异》印刷出版。一直到乾隆三十一年,《聊斋志异》才有了首个刻本。这时候,距离他去世已经过去了半个世纪。不过历史还是给了蒲松龄公正的评价——道光年间,《聊斋志异》就已经风行天下,万口传诵,几乎家家皆有其书。

到了现代,根据它改编的影视剧,国内外达到近百部,如《倩女幽魂》《辛十四娘》《画皮》《捉妖记》等几乎人尽皆知。

《聊斋志异》简史

那么蒲松龄为什么要花这么大精力写《聊斋志异》呢?“自志”的第一段里交代过了:“披萝带荔,三闾氏感而为《骚》;牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖。自鸣天籁,不择好音,有由然矣。松,落落秋萤之火,魑魅争光;逐逐野马之尘,罔两见笑。才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。闻则命笔,遂以成编。久之,四方同人,又以邮筒相寄,因而物以好聚,所积益夥。”

用白话文解释就是:身披香草的山鬼,引起屈原的感慨写《离骚》;牛鬼蛇神,李贺却嗜吟成癖。直抒胸臆,不迎合世俗,他们各有理由。我孤寂失意,犹如萤火,而魑魅争此微光;追逐名利,随世浮沉,反被魍魉讥笑。某虽无干宝之才,却痴迷于奇异之事;像当年的苏轼一样,喜人妄谈鬼怪。耳闻笔录,汇编成书。同时四方友人以书信相寄,加之喜好和搜集,积累就多了起来。

《聊斋志异》是部什么样的文学著作呢?鲁迅的说法是:“多是人情,和易可亲,忘为异类”,我认为是很贴切的评价,这样的评价在清人王士祯的《聊斋志异》题诗里也可得到佐证:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。”

那么,蒲松龄作为一名志存高远、倾心科举的追梦秀才,他终生都期望通过科举来实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的人生理想,进入“体制之内”,从而光宗耀祖,并始终相信自己是有能力和才华的。

蒲松龄在坚持科举考试的同时,始终坚持着文学梦想,并行不悖,在“鬼狐”世界的天地中开垦种植春天的花朵,以梦为马,驰而不息,甚至宁可暂时放弃科举,也不肯放下文学创作之笔。

对此,好友张笃庆曾三番五次批评、规劝他,切忌分散精力谈鬼说狐“不务正业”,而应该回到科举考试的正确轨道上来。一方面言辞婉转的用典劝谕蒲松龄,如果像西晋张华那样,搜集整理神鬼故事,是虚幻的、不切实际的;一方面,对蒲松龄诗文之才给予肯定的同时,又直接批评其谈鬼说狐,蹉跎岁月,辜负人生。

张笃庆认为,三年一度的秋闱,就算心无旁骛、全身心地投入复习、准备,也未必就能一试而中,加上还要为生计辛劳奔波,已经够身心疲惫了,如果再拿出大量时间、精力去搞鬼狐创作,实为得不偿失。比如在康熙三年也就是1664年写的:“此后还期俱努力,聊斋且莫竟谈空。”那一年蒲松龄24岁,张笃庆已然如此苦口婆心,可见蒲松龄已经沉迷创作时间不短了。

另一个好友李希梅也规劝蒲松龄先谋求功名,《聊斋志异》可以致仕以后再写。诗文虽是大道,但成就不了大业;科举才是正道,中榜改变命运。蒲松龄虽然才高八斗,但也要把主要精力放在科举上,以免辜负人生前程。面对两个老友的劝告,蒲松龄却叹息:“只恨此生无知己!”用现在的话说,蒲松龄依然坚持自我,宁可科举不中,也不愿意放弃自己认定的聊斋小说创作。

除了好友的真诚与善意的规劝,也有一些来自方方面面的诋毁。比如前面说到的,有人想借全国查禁淫词小说之机,提出要毁掉《聊斋志异》书稿等。其中反应最激烈的数“纪大烟斗”纪晓岚。

纪晓岚对《聊斋志异》非常感冒。他排斥蒲松龄所运用的具有唐传奇色彩的绮丽写法和华丽辞藻,认为小说应该着重叙述而不是发挥想象,遵循质朴的文风而不是展现矫揉造作的“燕昵之词,媟狎之态”。

这当然有现实原因在,《聊斋志异》自成书之日起便在读书人之间传抄不已,不少人孜孜梦想着逢狐遇鬼不知疲惫。据说纪晓岚的长子纪汝佶,就是沉湎于《聊斋志异》而死的,所以纪晓岚痛批《聊斋志异》是令人沉沦不返的“窠臼”。一边痛心于爱儿的早逝,另一边作为文坛领袖,纪晓岚更看不下去士风消沉和学风堕落,于是亲自撰写《阅微草堂笔记》作为示范,“踢馆”《聊斋志异》以显示真正的“小说家法”,并用其中的故事来警醒那些时刻想着与狐鬼艳遇的文人士子们。

我们无从得知,在这段长达几十年的艰苦创作过程中,蒲松龄是否曾经想过放弃。但有一件事情,足以证明他坚持的伟大。

康熙三十二年,朝廷三品大员山东观察使喻成龙将54岁的蒲松龄召到官署中,提出要用一千两银子购买《聊斋志异》的署名权。当时的一千两银子是什么概念呢?比蒲松龄稍后的文学大师曹雪芹曾在《红楼梦》中借用刘姥姥的话说:五口之家一年的生活费是二十两银子。如此算来,一千两银子足够蒲松龄一家近50年的开销。

这无疑是一笔天大的银子!然而蒲松龄没有一丝犹豫就拒绝了。蒲松龄当然不会未卜先知的预料到,百年之后,《聊斋志异》能走入千家万户,他也能借此名垂青史。他只是又一次坚守住了自己的内心,一如当年为了写作神仙鬼狐故事不惜耽误了科举事业。

作品与生活互证

蒲松龄在写《聊斋志异》的时候,生活艰苦、人生失意是肯定的。传说他住在偏僻的乡下,潦倒落魄,身边也没有伴侣,加上他性格特别怪僻,家中贫穷也从不向别人求助,总是自食其力。当私塾先生的辛酸,蒲松龄在很多作品中都有所流露。

在《聊斋志异》中有一个很有意思的现象,就是在许多爱情故事中,那些带有很明显的蒲松龄自我身影投射的书生,往往会对一些婢女身份的美貌女子产生浓厚的爱意。

李书磊在其《重读古典》中对此做了分析,为什么张生就不能爱上红娘?推敲一下,在中国为数众多的爱情故事中,为什么书生们总是对病恹恹的佳人们情有独钟,对于健康而俏丽机敏的丫环们却视而不见?

李书磊的结论是,因为丫环不适合作婚姻的对象。而究其原因,可以用《红楼梦》第一回中石头的一句话来概括:“不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来。”丫环一般不识字,这几句情诗艳赋也就无法写出来;公子呢,由于丫环不识字,情诗艳赋没有读者,自然也就不必写。这样一来,作者希望炫耀的才华又如何显露呢?

而在作者不是为了写出“自己的那两首情诗艳赋”的作品里,书生爱上丫环的故事就比比皆是了。在《聊斋志异》中,书生爱上美婢几乎成了规律。郁达夫在其《五六年来创作与生活的回顾》谈及自己“对于创作的态度”时,说过一句影响深远的名言:“我觉得‘文学作品,都是作家的自叙传’这句话,是千真万确的”。《聊斋志异》中的这类故事也不例外。

另外,蒲松龄一生的线索非常清晰。他19岁考上秀才以后,在功名方面一直没有任何进展,但子女却是前脚跟后脚地来到世界上:光儿子他就有4个,女儿由于不上家谱,数目难以统计。以秀才微薄的年俸,加上分家时得到的二十亩薄田的家产,养活这一大家子是不可能的。怎么办?

而且蒲松龄也不愿务农。一来他的体质本来就不是很好;二来二十亩薄田,就算努力耕种,又能种出什么?

现任河北大学文学院的韩田鹿教授研究发现:“在旧时代,秀才乃是地方一霸,这只要看一看《儒林外史》中众秀才殴打景兰江的一幕就可以知道。因为他们实际上掌握着一个地方的舆论导向,功名在身,又有着未来飞黄腾达的可能,所以地方官也就不敢轻易得罪。正是靠着这种特权,许多秀才便时常出入公门,包揽词讼,压榨平头百姓,从中得利。这条生财之路,显然不是为蒲松龄这样良善之辈准备的。”

韩田鹿教授研究发现,蒲松龄也当过一阵师爷。而且蒲松龄就任师爷期间确实也干得不错。“但由于这条出路与举业相冲突,加之官场中的许多事情本来就莫名其妙,他与孙树百青楼出身的姬妾顾青霞又有点说不清道不明的关系,所以干了一年多以后,他还是回到了家乡淄川。”

师爷当不成,剩下的一条出路就只有当私塾教师了。从27岁开始到70岁结束,他的教龄长达近半个世纪。那时的私塾先生可没有现在“人类灵魂工程师”的崇高地位。说到底,私塾先生与丫环的不同仅仅是他们为东家提供的服务有脑力与体力之别,如此而已。而一般说来,像爱情、友情这类对精神的平等有较高要求的情感是很容易投射到地位相近或境遇相似的人身上的。

从康熙十八年开始,蒲松龄结束了这种“三家村学究”的生活,受聘到当地望族毕际友家担任家塾。单纯从生活条件来考虑,这里比从前的生活是好得多了。但在精神上,他体会到的则是更大的压力。毕家是世家巨族,科甲相继,而蒲松龄则是穷愁孤苦、寄人篱下的落泊秀才。毕家的生活阔绰风流:“王孙玉鞭鞭白马,腰间宝剑珊瑚把。挟得少姬何处去?笙歌烂醉海棠下”。但这一切繁华旖旎都属于别人,他只能伴一盏清灯,体味寒士的寂寞与艰难。毕家待蒲松龄非常友好,但这一切并没有使他的心情快乐起来,我们看这段时间他写的诗歌,基本上都笼罩在一种清幽枯寂的氛围之中。与这种基于身份差异、贫富悬殊带来的巨大压力相伴的,还有他在性方面受到的压抑,以及基于这种压抑而带来的性幻想方面的一些特点。