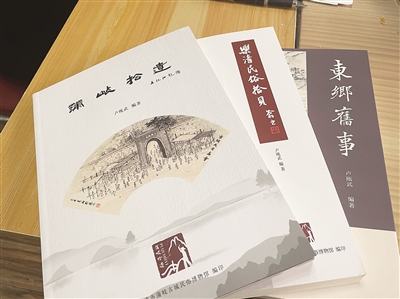

卢瓯武编写的民俗书籍。

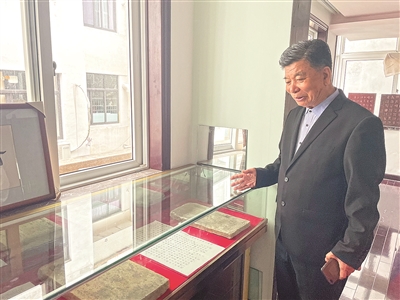

卢瓯武现场介绍老物件们。侯人玮 摄

■乐清市融媒体中心记者 侯人玮近日,来自蒲岐镇第二小学的学生们来到了蒲岐古城民俗博物馆参观,认识了许多他们从未见过的老物件,更加深入地了解了蒲岐古城的旧时光。

而这家民俗博物馆的创办者就是蒲岐人卢瓯武,自幼酷爱民俗文化的他,50多年来自费收集蒲岐民俗文化藏品,将古城博物馆打造成蒲岐的文化标志之一,还编著出版《中国特色产业基地大典》《乐清民俗拾贝》《蒲岐拾遗》等著作,让更多人认识和了解蒲岐的古城文化。

馆内藏品超1500件

“我是土生土长的蒲岐人,在我七八岁时,我总是喜欢在古城里玩耍,城墙上的每一块砖头,每一株小草,我都非常熟悉。”1947年出生的卢瓯武介绍,他从小生活在城墙内,对蒲岐文化古迹有深厚的感情与兴趣。

20多岁起,卢瓯武便有意识地收集蒲岐民俗资料和各种老物件。为了让老物件有个“容身之所”,他还将自己的祖屋腾出来,并租借了邻居的房子,装修成博物馆给大家免费参观,也正是卢瓯武的坚持,迄今为止他的博物馆内已经收集了1500余件老物件。

2015年,模具专业出身的卢瓯武着手设计、测量古城,以1:200的比例画完平面图,并投入50万元,从广州购买几百斤橡皮泥做成模型,请东阳雕刻师傅用红木做成了古城模型,尽力还原古城原貌,这蒲岐古城模型也成为了镇馆之宝。2016年,该民俗博物馆还获得“5A级中国社会组织”称号。

送出8000余本自编书

博物馆的古物承载着古城的记忆,但古城的文脉仍需传承。为此,卢瓯武孜孜不倦、躬耕不辍,动员带领热爱文学的社会各界学者和新一代学子投身于社会主义新时代的文化潮流中。

在此期间,卢瓯武自费编印了《乐清民俗拾贝》《蒲岐拾遗》和《东乡旧事》三册传统文化课外读物。为了激发未成年人的阅读兴趣和增强儿童识别能力,其中的《乐清民俗拾贝》《蒲岐拾遗》两本书全书注上汉语拼音,还特请画家、摄影师提供插图400多幅;《东乡旧事》则被国家图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆、吉林大学图书馆、浙江省图书馆等收藏。

“这些书籍中的内容都是我查阅了大量文献资料并实地走访调研后编纂的,印刷出版后,我赠送给蒲岐镇的各所中小学校及蒲岐镇多家幼儿园和乡村少年宫、春泥计划点、村文化礼堂等单位8000余本,让大家能从书中了解蒲岐古城文化。”卢瓯武说。

研学助推民俗传播

纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行。卢瓯武就以蒲岐古城民俗博物馆展示厅为课堂,设置传统文化讲堂。邀请爱心义工和教育志愿者,聘任民俗文化研究员,共同开展瓯越文化教育,让孩子们近距离接触和体验古城文化。

卢瓯武认为,研学可以让学生触摸真实世界,回归教育本源。因此在2021年,卢瓯武创办了乐清市蒲光文学社和《蒲光小报》,结合蒲岐古城民俗博物馆的乡邦文化书屋、文物展示厅、爱国主义教育基地等有利的研学环境。

迄今为止,蒲岐古城民俗博物馆已经接待了包括大中小学生、军人、专家学者、过往游客以及政府接待性参观等10多万人次,其中青少年4万余人次,举办社会教育活动300多场,充分发挥了教育基地宣传窗口的作用。

“目前,我们还与当地7家学校达成合作协议,签订了共同举办传统文化第二课堂的策划方案协议书。”卢瓯武介绍,他们会将文物展品带进校园展示,还会举办传统文化讲座,开展国学课等系列活动,丰富校园文化生活。

“年近八旬的卢馆长经常会开展民俗文化课堂,学校的学生也常常去听课,学生们都亲切地称他为卢爷爷。”蒲岐镇第二小学校长黄灵颖说,“卢馆长寓教于乐,开展形式多样的‘民俗知识竞赛’‘优秀小作家评选’等活动,让学生在参与中得到锻炼,学得也更开心。”

与此同时,卢瓯武也时常走进社区群众,与文化礼堂结对开展“传统文化讲一课”等文化交流活动,并在博物馆内开设乡邦文化书屋,带着周围群众一起读书学习。卢瓯武还定期为群众量身定制各种不同主题的文娱活动,如“蒲岐美食文化节”“蒲岐北门民俗文化节”等。

“传承和发展古城民俗文化是我热爱的事业,这是我小时候想做的事情,也是未来一直会坚持做下去的事情,能让更多的人了解到我的家乡,了解古城,我就很开心。”卢瓯武说。

如果你身边也有这样的阅读榜样,请通过联系电话61882870或乐清市融媒体中心新闻热线61116222告诉我们,我们将择优予以报道刊发。