南方珠老人介绍拢壳生产。

浙乐蛎2号轮。 来源《黄华镇志》

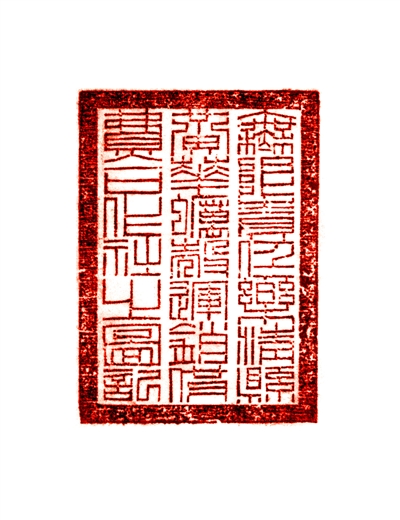

无限责任乐清县黄华蛎壳运销 供费合作社之图记

蛎壳,即牡蛎壳,富含碳酸钙,主要化学成分与石灰石相似,故有“海底石灰石矿藏”的美誉。蛎壳燔烧成灰,称蛎灰,又名蜃灰,在石灰石资源相对稀缺的浙南一带有着悠久的应用历史,明永乐《乐清县志》就有“蜃灰”的记载。蛎灰可用于建筑、修船、瓷器漂白、造纸等行业,还是旧时常用的肥料之一。

蛎壳的获得,在古代很长一段时间基本上是从海边礁石上凿取的。《天工开物》“燔石·蛎灰”篇说:“凡燔蛎灰者,执椎与凿,濡足取来,叠煤架火燔成。”这种作业方式,获取的蛎壳量少且费时。

后来,人们掌握了从海中打捞蛎壳的技术,即捞壳,俗称拢壳。

乐清拢壳业规模化生产约始于清光绪初年,先有岐头(今属柳市镇长岐社区)人和麻园(今属柳市镇东城社区)人一起组织生产,当时因限于技术和设备,只能在小门岛等浅海区捞取质量较差的蛎壳(俗称黄壳)。其后,蛎壳需求大增,拢壳业在乐清沿海多个乡村迅速崛起,产地发展至镇下关、南麂、岩坦厂、花岗门、箬笠礁、雀儿岙等地。岐头参加拢壳生产的人最多,拥有拢壳船60多艘。南先生说,当时传唱有“岐头拢壳、黄华张虾、南宅地团晒盐坦、翁垟开盐局”的农谣,正是岐头拢壳业发展之早、人员之多的真实写照。

南先生说,旧时拢壳船都是木帆船,载重一般为25吨至35吨,由人工捞取蛎壳,每船定额5人。后来,拢壳船造大了,增为6人。人工拢壳是重体力活,一年四季,不分晴天下雨、酷暑严寒,只要不是大风天气,都要出海作业,不仅辛苦,甚至遇到意外,还有丧生海中的危险。

民国二十七年(1938)4月20日,黄华、岐头等地壳民联合组织成立无限责任乐清县黄华蛎壳运销供费合作社,并在蒲州(今龙湾区蒲州街道)沿江、瑞安城南飞云江畔等地设立分销处,帮助入社壳民销售蛎壳。民国三十二年(1943)2月21日,合作社召开社员大会,改名为无限责任乐清县黄华蛎壳产销合作社。社员最高峰时,达500多人。

(二)

新中国成立后,百废待兴,蛎壳因是温州地区的主要肥料,又是建筑材料与工业原料,成为基础产业发展的关注焦点。

1951年12月1日,乐清县蛎壳生产合作社成立,拥有30吨左右的木帆船50多艘,年产量3万吨左右。厂址先设岐头,后迁黄华陡门头。

1958年10月2日,乐清县蛎壳生产合作社批转为地方国营乐清县蛎壳厂(简称乐清蛎壳厂),经济性质由集体所有制转为县属全民所有制。1963年,乐清蛎壳厂迁黄华一村(今黄华关村)“门前洋”自建厂房。1971年,再迁黄华三村(今黄华村),在北依炮台山、南濒瓯江的滩涂上自建厂房,厂区面积近2万平方米。

乐清蛎壳厂成立初期,仍沿用落后的生产工具,采用人工拢壳的方式,产能低下,且生产时还会受到台风、潮汛的影响,以致蛎壳产品供不应求。为提高生产效率,满足市场需求,1960年经浙江省计划经济委员会(简称浙江省计委)批准,同意乐清县建造一艘年产500万桶(每桶约50公斤)的机械挖壳船。是年,乐清县计划经济委员会(简称乐清县计委)委托上海公私合营中华造船厂(简称中华造船厂)建造,该厂报中央三机部第九工业管理局批准,以试制品列入当年生产计划。

1965年初,机械挖壳船制造完成即将验收之际,却横生枝节,浙江省计委拟将挖壳船调给浙江省交通厅使用,并按省交通厅要求改装为挖泥船。是年2月25日,中华造船厂向浙江省计委、乐清县计委发出了《为180立方米/时挖蛎壳船系国家新产品试制项目在未经试挖鉴定前不同意改装为挖泥船的函》,函中提到:

该船已经过六年时间的试制,全厂职工花了不少心血,克服了试制过程中的各种困难,终于达到了现在的交船阶段,为国家造船史上增加了新的一页……故我们再三考虑认为该船是国家下达的新产品试制项目,仍应按计划规定进行试挖鉴定工作。如果试挖成功,当然无需改装,未经试挖我们不同意改装。

3月10日,上海《新民晚报》头版转发了新华社《我国第一艘挖蛎壳船下水》的通讯报道,文中称:

我国第一艘链斗式挖蛎壳船最近在上海中华造船厂下水。它是为开发我国东南沿海丰富的蛎壳资源而设计建造的。

这艘船的船首装有链斗式挖泥装置,启动之后,四十四只挖泥链斗可以连续地把带有蛎壳的泥浆从十到十五米深的海底挖起,自动倾入筛洗装置……然后通过运输机装入运输船运往陆地。

为此,3月13日,中共乐清县委向中共浙江省委递交了《关于要求将挖壳船仍交我县验收使用和继续拨款的报告》。报告称:

该挖壳船系国家计划内试制产品,是特殊型的专用挖壳船……造价200多万元,并已建成,即可投入生产。如改作挖泥船,除船上挖壳设备全部报废外,还需改装费六七十万元……

为此,要求省委改变省计委将挖壳船调给省交通厅改装挖泥船的通知,仍将该挖壳船交我县验收使用……

功夫不负有心人,中国第一艘机械挖壳船最终没有被改成挖泥船,也没有被调用,总算有惊无险,驶向波澜壮阔的彼岸,那彼岸在瓯江口一带。1965年5月,据中华造船厂出具的《180立方米/时挖蛎壳船验收清册》显示,该船为钢质、全电焊,非自航(无航行动力)链斗式挖蛎壳船,总长47米,型宽10米,型深3.6米,吃水2.3米,配置2台6250柴油机,挖泥量180立方米/时,最大挖深15米。

南先生将我带到展馆中间的展墙前,指着巨幅照片上通体深蓝色的轮船说:“当时中华造船厂建造的就是这条船,叫‘浙乐蛎2号轮’,船里配有电讯、扩音器,还有冷藏仓、厨房、卧室等等,你看是不是很壮观?!”然后又指着轮船中间的最高层说:“我当时是技术人员,就在这里工作。”接着手舞足蹈,向我演示了机械捞壳的作业流程,虽然我听得一知半解,却完全融入了老人家无比自豪的气氛中。

“既有‘2号轮’,是不是还有‘1号轮’?”我怯怯地问南先生,生怕自己问得幼稚。

南先生粲然一笑,说:“你猜得很对,当时确实有‘浙乐蛎1号轮’。那条船比较小,没有配置挖壳生产设备,但它有航行动力,除为‘2号轮’牵引、抛锚服务外,有时也作交通运输用。”

1967年2月,“浙乐蛎2号轮”正式投入生产,年产量在10万吨至15万吨,年利润总额平均在17万元,是手工捞壳的4-5倍。南先生说:“顺利的时候,每小时可以挖1000多桶蛎壳,产量真的很高!”

(三)

20世纪60年代后期,因机械化生产需要,对原有的木帆船进行改造,不满足要求的予以淘汰,符合改造条件的改装为机动船。上世纪70年代开始,又对木质机动船进行更新换代,逐渐向铁壳船发展。这些拢壳船主要在洞头、镇下关、南麂、乐清湾等地开展生产作业。南先生说,不同产区打捞的蛎壳质量并不一样,比如南麂产出的蛎壳较粗,烧成蛎灰相对白一些,可作粉刷墙面使用;镇下关产出的蛎壳较细,烧制出的成品偏黄,一般作砌墙、肥田用。1985年,洞头县新造机械挖壳船投入生产后,乐清蛎壳厂的拢壳船只得撤离洞头产区,可供打捞的蛎壳资源日渐稀少。

至1992年,乐清蛎壳厂拥有1000吨挖壳船1艘(原非自航后改为能自航)、85吨拖轮1艘、120吨铁驳7艘,加上小船6艘,合计15艘,总吨位2200吨。是年,全厂职工401人,生产蛎壳20多万吨,产值575万元,利润111万元,为生产鼎盛年份。

此后,随着水泥、化肥的推广使用,建筑业和农业对蛎壳的需求越来越少,而“浙乐蛎2号轮”等生产设备也逐渐陈旧老化,生产效率不断下降,乐清蛎壳厂逐渐走向下坡路。事实上,早在1986年,乐清蛎壳厂就已意识到拢壳业的前景渺茫,投资开发电力电容器,因产品不先进而被市场淘汰。1988年又开发蜗杆旋转式空气压缩机。1994年4月,乐清蛎壳厂和乐清水泥厂(厂址在黄华关村)合并,更名为乐清市通用机械制造公司,继续生产空气压缩机,至1997年4月终因市场销路不畅、企业连年亏空而停产。后再次转产,也不成功。

拢壳业,终于完成了历史使命,消逝在社会经济滚滚前进的大潮中。

南先生亲历拢壳岁月的艰辛,目睹拢壳产业的兴衰,但他在接受访问的过程中,始终泰然自若,对拢壳业的谢幕,没有沮丧,也没有抱怨,或许这就是经历过大风大浪的样子。

■张良好 文/摄

柳市镇岐头三村民俗历史馆(以下简称民俗馆)内,一张微微发黄的奖状吸引了我的眼球,内容是“授予南方珠同志一九八九年度市级劳动模范(先进工作者)称号”,落款“温州市人民政府,一九九O年四月”。南方珠是谁?奖状旁边有一份光荣册,给出了答案——乐清蛎壳厂技术顾问。

我关注蛎壳生产有些年月了,见此如获至宝,而令人更为欣喜的是南方珠先生仍健在。2023年2月23日,我通过岐头三村干部约了南先生,在民俗馆会面。南先生精神矍铄,步履稳健,完全看不出已92高龄。

南先生1953年进入乐清蛎壳厂,1986年退休后返聘留厂,继续工作了12年,几乎见证乐清蛎壳厂兴衰的全过程。聊起往事,南先生兴奋不已,话语如陡闸排水,滔滔不绝……