在健身房打乒乓球。

优秀作业展示。

学习识字。

阅览室看书。

社区发言人 林式林(柳市镇黄华关村“一挑肩”干部):黄华关村以创建全国示范性老年友好型社区为契机,有效提升为老服务水平,不断织密社区养老服务网络,完善社区养老服务体系,增进了老年人在社区生活的获得感、幸福感和安全感。每周一至周五,老人可以在村食堂享受中餐和午餐;每周六、周日,老人可以在村老年大学上课;村养老驿站还设置了阅览室、健身房、K歌房等场所,丰富老人的晚年生活,真正让老人老有所养、老有所学、老有所乐。■乐清市融媒体中心记者 应裕智 文/摄

食堂饭菜香

黄华关村老年食堂兴办于2015年,因疫情等原因暂停了一段时间,今年又火热地开办了起来。该食堂每周一至周五,向老人供应中餐和午餐,服务强度如此之大的村级食堂,放眼全市也是非常少。很多爱心企业和爱心人士捐钱捐物,党员志愿者、巾帼志愿者、热心村民纷纷提供志愿服务,大家齐心协力把老年食堂办得红红火火。

近日,记者来到了位于黄华关村为老服务中心一楼的黄华关村老年食堂,正是午饭时间,老人们陆续从家中赶来,坐在位置上等待开饭。餐厅宽敞明亮、南北通透,阳光透过窗户洒在地面上,可以看到窗外的凉亭、假山、喷泉等景致。餐厅内摆设了一个落地书柜,上面摆满了党史、国学、养生类书籍,墙上挂着一台100寸的液晶电视机。老人们在候餐时,可以看看书,听听唱词,或者去餐厅外的长廊、公园逛逛。

“90岁以上老人,以及低保户、空巢老人全部免费用餐;80岁以上老人充值300元送100元;60岁至80岁老人没有充值优惠,但是也能享受老年食堂带来的便利和福利,比如近期刚上市的子梅鱼,市场批发价每条5元,食堂售价每条4元,由为老服务中心补助1元。”林式林介绍,厨房的卫生条件要求非常严格,不准外人进入,工作人员进入厨房之前,要先进更衣室换衣服再进行紫外线消毒,每餐菜肴都会留样。掌勺的主厨是以前开餐饮店的大厨,厨艺非常好,月薪5000元,由村两委出资。

村民倪阿婆自从老年食堂开放以来,每餐都来食堂吃。“我家就住在附近,我自己慢慢走过来,每次都是第一个到。”倪阿婆说,“自己一个人做饭吃,不方便,又冷清。在这里大家一起吃多热闹啊!菜又好,还不用收拾碗筷。”志愿者对90岁以上老人非常照顾,最先给他们打菜,并把饭菜端到他们面前。

村民朱阿婆每天推着老伴黄老伯来老年食堂就餐。朱阿婆告诉记者,老伴今年77岁,63岁那年中风,行动不便,平日里都是她买菜做饭洗碗,非常辛苦。而且老伴喜欢吃荤菜,她自己喜欢吃素菜,菜做多了吃不掉,浪费了怪可惜的。食堂菜的样数多,味道又好,两个人都吃得很开心。

针对行动不便,或卧病在床的老人,志愿者们会将饭菜打包好,送到他们家里。当天,老年食堂供应的菜品有清蒸子梅鱼、鸭肉炖土豆、鱿鱼、茭白、香菇菜等,其中很多食材都是爱心企业和爱心人士捐赠的。餐厅的电子屏上滚动播放当日菜品、菜价,以及捐赠者名单。捐赠的物品五花八门,还有自家种的瓜果、自家做的肉饼等等。“这些都是大家的一片心意,只有全村人齐心协力,才能将老年食堂长久地办下去。”林式林说。

有人出钱有人出力。村里的党员志愿者、巾帼志愿者、热心村民自发组织了8个班次,负责老年食堂的买菜、洗菜、盛饭、打扫卫生等工作,每个班次轮值2天。“志愿者一大早就去柳市中心菜市场买菜,那边的菜更便宜,选择也更多。买来10公斤左右的菜,然后到食堂洗菜、切菜,等老人们吃好饭,要洗碗筷、清洗地面。全部弄好要下午2点钟了,休息一会儿,又要开始准备晚饭。”林式林说。

学习氛围浓

黄华关村老年大学的教室位于该村为老服务中心四楼,讲台位置安装了3个86寸的电子屏。该老年大学和柳市镇第九小学深度结对,学校在职教师利用课余时间来给老人上课,已持续四年时间,这个团体从最初的8名教师发展到本学期20余位教师。此外还有5位退休教师参与教学工作,可以说师资力量和硬件设备都极其强大。

“我们共有学员120多人,都是50岁至70岁的中老年人。其中识字班45人,音乐班115人。一周四节课,两节识字课;两节音乐课(包括唱歌和葫芦丝等乐器演奏)。考虑到学员年龄较大,夜间行走有安全隐患,上课时间都安排在下午。

“参与黄华关村老年大学教学活动的教师多为党员。其中,音乐教师有6位,以我和郑安娜老师为主;语文教师有15位,以朱晓芳、陈央等老师为主。我们会提前排好班,目前课程已经排到了7月份。”柳市镇第九小学副校长吴约敏介绍,老人对于学习识字和音乐的积极性非常高,几乎每节课都满员,上课也很认识。本来想给他们增设美术、书法等其他课程,但老人们都不愿减少识字课和音乐课。

本学期音乐课教了《国家》《万疆》《桃花谣》《三德歌》等歌曲,老人们的学习能力很强,已经可以完成大合唱了。四楼有一间设备精良、装修华丽的K歌房,每当老人们学了一首新歌,就会相约去K歌房一展歌喉。黄阿婆说:“年轻的时候就喜欢唱歌、听歌,但没有上过一节正式的音乐课,现在生活比较悠闲,能够和老邻居们一起上音乐课,真的很高兴,几个学期学下来收获很多,家里的孩子们都夸我唱得好!”

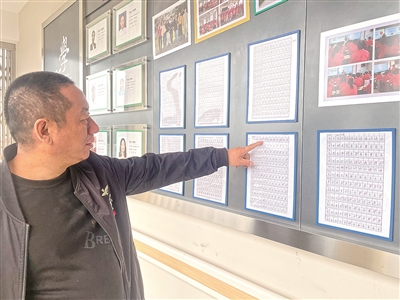

识字课采用人教版语文课本,老人们和小学生一样,接受正规且系统的教学。虽然很多老人不会写字,但他们非常投入,一丝不苟。朱晓芳精心准备课件,通过图文搭配、普通话和柳市方言相结合的方式,让学员们充分感受到学习的乐趣。“在上课的过程中,我时常走到学员的身旁,通过观察他们的握笔姿势和书写流畅度,可以判断出他们的文化程度,然后适当调节上课的速度与节奏。”朱晓芳说,“很多老人从来没有上过学,他们对这样的课堂时光十分珍惜,也从不吝啬赞美之词,对老师非常热情和尊敬。两个小时的上课时间很愉快。”老师们也会认真批改作业,写得好的字会画一个圈,学员们之间暗暗较量,比比谁画的圈圈最多。优秀的写字作业会在走廊上的宣传栏展示,这对老人而言,是一种荣耀,也是一种激励。

“兴办老年大学的初衷是想提高村民的文化素养,加强正确的舆论引导,构建一个和谐的村居环境,也为了丰富老年人的精神世界。我们还有环境优美的阅览室,供老人学习和阅读。”林式林说。

老幼欢乐多

黄华关村为老服务中心二楼租给了柳市贝特幼儿园。老人们每天都能听到悦耳动听的儿歌声和朗读声、看到孩子们活泼可爱的身影。黄华关村以老幼结合养教模式为老年人与儿童搭建了共同学习的空间和情感交流的桥梁,探索“双龄共养”老幼共融模式,解决当前“421”家庭模式中缺乏专业养老育幼指导的困境和难题。

“我们通过引进幼儿教育专家团队,进行幼儿心理教育、红色阅读、国学经典文化教育等方面的指导,以及尊老爱幼、孝敬父母等传统美德的培养,克服目前幼儿教育的弊端,解决幼儿教育难题。”柳市贝特幼儿园园长朱献平介绍,本项目既提供养老育幼的服务,又保证了传统亲情的传递,有效解决传统模式中单一养老和单一育幼的弊端和不足,弘扬尊老、爱老、敬老的精神。比如在重阳节,孩子们给老人送上祝福和礼品;老年学校与幼儿园联合开展风筝、毽子、花篮等手工制作活动;小朋友还经常为老人进行唱歌、跳舞、朗诵等文艺表演,丰富老人的精神文化生活。

“让我印象最深刻的就是老幼用废纸自制毽子。老人们告诉小朋友,他们小时候踢的毽子不是买的,都是自制的,他们从家里带来报纸、纽扣、针线、剪刀等工具和材料,与孩子们一起制作毽子,孩子们兴致勃勃。随后老老少少一起去小操场踢毽子,那画面又欢乐又温馨。”朱献平说,当孩子们进入到老人们的生活中,老人们变得神采飞扬。孩子们也得到了老人们的关爱和照顾。最近开展的画风筝、放风筝活动就非常热闹,其乐融融。

实行养老育幼一体化服务既满足了老年人渴望“亲情式”养老的需求,又注重了儿童对中华民族传统美德的培养。这是适合中国国情的模式,这种新型模式能够真正地实现老有所养、养有所乐,幼有所教、教有所成的目的。“不论是对于带娃老人还是独居老人,‘双龄共养’场景都让他们受益良多。在与小孩相处的过程中,有一些不爱说话、不爱锻炼,一度消极面对生活的老人重新变得有活力,孩子的阳光气息,让老人们的生活产生涟漪,老幼共托发生了奇妙的化学反应。”林式林说,如今,“一老一小”融合发展模式仍处于初步探索阶段,而他们为之努力的是将“老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼”落到实践中去,在老幼互动中,老人教会孩子孝道和爱,孩子给老人带去温情和寄托。