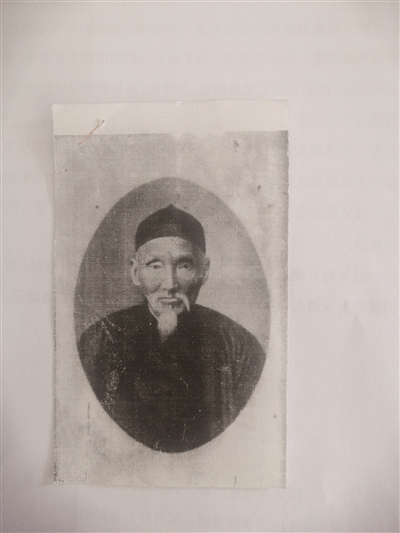

蔡瑞庭先生像。

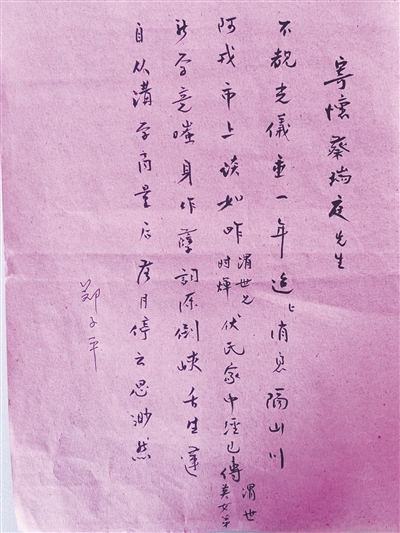

张炳勋先生录郑子平先生赠诗。

■蔡中宣我的祖父蔡瑞庭,名鸿翔,谱名世涵,蔡氏县前房三十四世主。生于清同治丙寅年四月(1866),卒于公元1951年2月,享年八十晋五。

祖父少时勤奋好学,擅长古文学、数学,并对中医有所研究,为人处方治病,深受信赖。清末,他参加乡试,考取廩生功名,被清朝政府任命为县民众讲习所所长。时值清社会进步力量的发展,特别是戊戌变法(1898年)深入乡间,我祖父成为当时的积极倡导者,他尽讲习所所长之职责,极力提倡男子剪辫、女子放足,经常在北大街的半街堂戏台上演说,宣传戊戌变法运动的方针政策,对反封建、解放妇女运动起到重大推动作用。他积极响应废科举、兴办学的号召,反对男尊女卑、男女授受不亲的教育制度,创办了乐清第一所女学——德淑女子学堂。当时因缺乏校舍,开始以自家(乐成太平巷住所)的中堂为课堂。后来就读人数逐渐增加,教学场所迁移至银溪东岸“娘娘宫”(俗称“对面宫”,今称晚香楼之址),后又迁入南大街屠氏祠堂,成为县立第一女子小学的前身,在读女生达数十人,我的母亲和乐成知名的有识女士洪秀越、张佩兰、张赛兰、蔡品兰、周竞昭、李彩霞等都是当时就读的学员。时至民国初年,实行男女同校,这也是祖父长期以来梦寐以求的愿望。他应邀到全县各地讲学,曾在大荆印山书院多年,培养了不少有成就的国家建设人才。

母亲生前曾告诉我,祖父在清末至民国这个划时代的社会变革中,对妇女的解放确实功不可没。她说自己幼年时,在社会潮流的压力下不得已参与了缠足,原来一双好好的脚板用长布条紧紧捆绑起来,硬使脚骨变成畸形,痛苦之极难以言表。幸好没几年,妇女放脚成为社会时尚,她的脚被缠了一半而获终止。因此,她既不是“三寸金莲”,又不是“大脚娘”,总算免遭一生行走的不便之苦。母亲在祖父的教导下,从小好学,儿时的学习生涯为她一生奠定了坚实的语文、数学基础,后至九十七的高龄辞世之前,对幼时所学的朱柏庐先生的《治家格言》和《古文观止》《桃花源记》《捕蛇者说》等篇章都背诵得琅琅上口。我的大姑母蔡世英,也在祖父的教育培养下,远离家庭去虹桥女子学堂担任教师,也像祖父一样,为解放妇女和提高妇女地位做了不少有益的工作。

我的祖父曾亲口对我说,他年轻时曾赴省参加秋闱,虽然未有中举,但这是一件很不容易的事,除了应试的科目作好充分的准备之外,由于当时交通闭塞,没有汽车、轮船,从乐清去杭州只有一条山路可走,这条山路是清朝主要的驿道。祖父雇了一名身强力壮的汉子,肩挑书笼、铺盖,从北门水碓岭脚上山,经马仰去仙居,一路跋山涉水,途中就地膳宿,直抵杭州,一趟行程要花十几天。应试完毕,又得从原路返回,可谓艰辛之极。

祖父对家庭晚辈的教育注重谆谆善诱。我幼时学写毛笔字,他都为我把笔,作示范动作。为了教育我们如何做个有道德、讲文明的人,他把孔孟之道通俗化、趣味化,以故事和歌谣的形式,编撰成一本小册子,教我们背诵,主要的内容为孝敬长辈、尊敬农夫、爱惜粮食、爱护耕牛、保护野生动物等等。每年放生节,他都上街购买人家提来的甲鱼等小动物,带我到银溪的深潭里放生。祖父生前的所作所为,给我留下极其深刻的印象,至今仍历历在目。

祖父为人诚恳,与人为善,与社会进步人士交往密切。被人们尊称为乐清县西三才子之一的郑子平先生,曾作诗寄颂云:

寄怀蔡瑞庭先生

不睹光仪垂一年,迢迢消息隔山川。

阿戎市上谈如昨,伏氏家中经已传。

新学竞嗤身作孽,词源倒泻舌生莲。

自从讲学商量后,落月停云思渺然。

注:阿戎指我的父亲蔡时辉,伏氏指我的大姑母蔡世英。