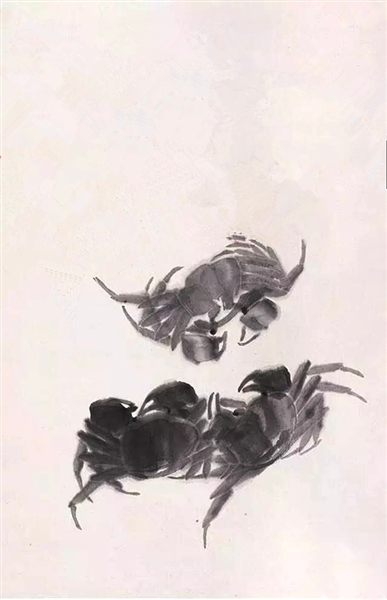

■竹石

■竹石蝤蛑,是温州人对青蟹的俗称,这称呼有着特别威猛的感觉。

唐代段成式在《酉阳杂俎·广动植》中如是说:“蝤蛑大者长尺馀,两螯至强,八月能与虎斗,虎不如。随大潮退壳,一退一长”。《本草纲目》也说到:“其扁而最大,后足阔者,名蝤蛑。南人谓之拨棹子,以其后脚如棹也。一名蟳,随潮退壳,一退一长。其大者如升,小者如盏碟,两螯如手,所以异于众蟹也。其力至强,八月能与虎斗,虎不及也”。可见,蝤蛑自古以来就是青蟹的别称,但是,八月的蝤蛑能把老虎斗败,实在不可思议?

《现代汉语词典》和《辞海》收录“蝤蛑”一词,古籍之中则有“蝤蝥”甚至“蛑蝤”的称呼。在温州,如果不叫青蟹为蝤蛑,就会让人见外的。

据了解,与乐清隔水相望的玉环有个渔村叫“蝤蠓岙村”+,也流传一个《大蝤蛑打败大老虎》的故事,听起来头头是道,神乎其神!我想,该村的先民应该来自温州,因为现在村中之人说的全是温州方言。

以往,我见到两斤多重的蝤蛑,以为是够大了。然而,最近了解到海南文昌一名虾农,在其鱼塘里捉到一只5斤3两重的蝤蛑,一个钳子足有孩子的拳头那么大,可以说是“蝤蛑精”了。

蝤蛑肉质鲜美,营养丰富,兼有滋补强身之功效,尤其是将要怀孕的雌性蝤蛑,体内有红膏,深受人们喜爱,温州人称之为“膏蛑”;而雄性蝤蛑则没有这种膏,故谓之“白蛑”。在乐清,蝤蛑历来就是市民餐桌上的一道贵菜,特别是二十多年前被推到了极致,那时它与团鱼齐名,为盛大宴席不可或缺的主打佳肴。

北宋学士苏东坡,不仅是一位诗人、书法家,还是一位美食家。他留下“东坡肉”的传说,可谓家喻户晓,但他吃了蝤蛑即自称“馋太守”的事,想必所知者不会很多。那一年苏东坡被贬,外放江苏吴兴,有同科进土丁公者送他一些蝤蛑,他吃过之后十分高兴,写了一首《丁公默送蝤蛑》的诗:“溪边石蟹小如钱,喜见轮囷赤玉盘。半壳金黄宜点酒,两螯斫雪劝加餐。蛮珍海错闻名久,怪雨腥风入座寒。堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。”

乐清的蝤蛑外壳青绿,品质上佳,与台州三门的青蟹很接近,摸起来比较光滑,吃起来口感也比较香。特别是翁垟地团,位于乐清湾东海之滨,泥涂软粘,气候温暖,盐度较低,是蝤蛑良好的栖息之地;还有磐石芝湾,坐落瓯江口,正好处在海水与淡水之间,非常适合蝤蛑的发育生长。蝤蛑在中秋前后是最肥的,价格也比较高,民间就有“八月蝤蛑抵只鸡”的说法。

我国的蝤蛑共有四个品种:最常见的是拟穴青蟹,对海水盐度变化的适应能力比较强,很适合人工养殖。另一种较为常见的是锯缘青蟹,体型巨大,性格凶猛,螯足带有明显的网状花纹,也称“花脚蟹”,史书记载能斗败老虎的蝤蛑正是这种青蟹。此外,还有螯足橘红的榄绿青蟹和不大常见的紫螯青蟹。

蝤蛑身披盔甲,不过幼年时每隔两周都要脱一次壳,成年后脱壳周期才延长至两个月。刚脱壳的蝤蛑呈柔软状态,称“软壳蝤蛑 ”。因此,蝤蛑按壳的硬软还可以分为铜壳和软壳两种。

处于软壳状态的蝤蛑,身体非常虚弱,极易受到外物侵害。它的脚不同于鳌,一旦受损就不会重新生长,以致很难移动身体,只能吃一点漂游到嘴边的食物,靠机遇生存。于是,温州便有一句“跛脚蝤蛑吃现成货”的谚语,意为坐享其成,不劳而获。

令人意外的是,体魄壮实,双螯粗大,有着“斗虎英雄”之誉的蝤蛑竟然敌不过一种与其大小差不多的叫乌塘鳢的小海鱼。据说,向来爱吃小鱼的蝤蛑,自然小看了乌塘鳢,遇上时,就会伸出一只鳌来钳住它的尾巴。可是,机灵的乌塘鳢会抓住蝤蛑的致命弱点,随即以迅雷不及掩耳之势,弹转身体,将没有心理准备的蝤蛑的这只鳌“咔嚓”一声给掰了下来。蝤蛑又伸出另一只鳌,结果同样被掰断。然后,乌塘鳢对着没了“武器”的创口一阵吸食,骄横自负的蝤蛑最终只剩一具空壳。因而,乌塘鳢就有了“蝤蛑虎”之称,玄之又玄!

在浅海区域,还有一种外形和肉味均介于蝤蛑和江蟹(温州人对梭子蟹的俗称)之间的海蟹,因其体色发红且呈明显的虎斑纹,通常叫虎蛑,或者红蟳,可温州人也称之为“蝤蛑虎”。

海滩上的野生蝤蛑,涂民可以徒手捕捉,而虾塘里的养殖蝤蛑则必须用渔网,竹帘等工具兜捕。捕获的蝤蛑,如果没有绑住大鳌直接放在一个容器里会相互残杀的。所以,温州又有一句“篓底蝤蛑自咬自”的谚语,意思是内部发生冲突或者斗争。